1. 引言

生态环境风险是指生态系统及其组成部分受到外部干扰和威胁的风险,通过评估生态环境风险,可以了解外部干扰对生态系统功能的危害和危险程度 [1] 。景观生态风险评价是对景观格局和生态环境受到自然及人类活动干扰相互作用产生的不利影响的评价,作为生态风险评价的重要分支,强调风险的尺度效应与时空异质性 [2] 。土地利用变化是自然环境与人类活动相互作用的结果,不同土地利用类型和强度所产生的生态影响具有区域性和累积性,因此,不同景观组分抵御外界干扰的能力也存在明显差异 [3] 。

关于土地利用变化研究国内外已有较为成熟的研究。上世纪90年代,国际地圈生物圈计划和全球变化人文计划联合共同提出了土地利用变化的概念,研究内容从最初的空间–时间发展变化解释扩大到模型模拟、驱动机制和环境效益研究 [4] [5] 。我国对土地利用变化的研究相对滞后,但随着我国对生态环境的日益重视,认识到人类活动对全球变化和地表的重大影响,我国的土地利用研究正在逐步完善 [6] [7] 。风险评价可以追溯到上世纪30年代,在研究之初,主要进行了环境评价。随着科学技术的发展,美国开始进行生态风险评价,为该地区环境恢复领域的资源管理政策提供重要的科学依据。20世纪70年代以来,美国发现了景观生态学,并逐渐成为景观生态学的主流,使其从欧洲转变为一门全球性、国际公认的学科。由于景观生态学的成长和发展,研究者将生态评价与景观生态学相结合,从景观格局的角度研究区域生态风险的变化,创建景观格局模型是目前研究生态风险评价的重要方法。

随着赤峰市经济社会的发展,综合发展的质量不断提高,该地区和景观的利用发生了重大变化。耕地被占领,城市面积和农村发展迅速扩大,土地利用变化带来的生态环境风险继续上升,区域环境平衡也受到破坏。城市和生态系统发展之间明显的矛盾凸显,本文通过对赤峰市土地利用变化和景观生态环境风险评价的研究,以及景观利用演变的分析,反映了生态环境风险的时空划分,建立了基于景观的生态风险评价体系。

2. 研究区概况与数据来源

2.1. 研究区概况

赤峰市位于内蒙古自治区东南部,地理坐标北纬(41˚7′10ʺ~45˚24′15ʺ),东经(16˚07′43ʺ~120˚58′52ʺ)。西、北与锡林郭勒盟临近,东、东南与通辽市和朝阳市相连,西南连通承德市(见图1)。辖区东西宽375 km,南北长457.5 km,总面积90275 km2。下设三区七旗两县,赤峰市行政区内所含21个街道办事处,132个苏木、乡镇 [8] 。

Figure 1. Administrative map of Chifeng City

图1. 赤峰市行政图

2.2. 数据来源

通过阅读文献,搜集相关资料,本文所利用的土地利用数据来自中国科学院资源与环境科学数据中心,分辨率为30米,根据研究区实际和研究需要将土地利用类型归并为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地6个一级地类。

3. 研究方法

3.1. 土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵是一个指标,表明土地利用的结构特征和数量方向的变化,可以充分反映土地在特定时期的变化方向 [9] [10] ,其表达式为:

式中,n:土地利用类型数,i:研究时段内初期土地利用类型,j:研究时段内末期土地利用类型,Sij:土地利用类型从i转变为j的转移面积。利用1990~2020年四期土地利用数据,运用ArcGIS软件空间叠加功能,获得研究区土地利用转移数据。

3.2. 重心迁移模型

土地利用重心迁移模型可从空间上阐述各土地类型的变化轨迹,直观地反映土地利用变化的方向和速度 [11] ,重心坐标计算公式为:

式中,

、

分别为第i种地类重心经纬度,

为第i种地类中的第j个斑块面积,

、

分别为第i种地类中的第j个斑块的经纬度。利用4期土地利用数据和重心迁移模型 [12] ,可直观地反映研究区40年间土地利用变化方向和趋势。

3.3. 土地利用程度变化分析

土地利用程度变化模型可以根据城市土地利用程度进行量化分析 [13] [14] 。计算公式为:

式中:

为土地利用程度变化指数;

和

时是分别a点和b时点的土地利用程度指数;

为第i级土地利用程度分级指数;

和

分别为a时点和b时点的第i级的土地利用程度面积比。若

,则表明该区域土地利用处于发展时期,反之,则处于衰退或调整时期。

3.4. 划分景观生态风险单元

参照景观生态学观点和《地理格网国家标准GB/T 12409》相关理论要求,借鉴已有学者的研究,根据研究区实际情况和各土地利用类型分布情况,采用等间距系统抽样法将赤峰市土地利用数据划分为8 km × 8 km空间网格 [15] [16] ,共得到1519个风险单元。

3.5. 生态风险评价模型构建

本文参考相关研究并选取以下景观指数,构建生态风险指数模型计算生态风险指数 [15] [17] (见表1)。

通过计算景观干扰度指数、景观脆弱度指数和景观损失度指数来建立景观生态风险指数,公式为:

为第k个风险单元的景观生态风险指数;n为景观类型数量;

为第k个风险单元景观类型i的面积;

为第k个风险单元的总面积;

为景观损失度指数 [18] 。

Table 1. Landscape pattern index construction model table

表1. 景观格局指数构建模型表

4. 土地利用变化分析

4.1. 土地利用数量变化分析

从表2可以看出1990~2000年间,赤峰市土地利用类型发生了明显的变化。一方面草地、水域、未利用地总体减少,分别减少了1974.44 km2、89.37 km2、28.21 km2、430.66 km2;耕地、林地和建设用地面积增加,增加面积分别为2444.38 km2、29.40 km2、20.91 km2。2000~2010年间耕地、林地、建设用地面积持续增加,分别为1134.79 km2、7137.53 km2、225.66 km2。相比于1990~2000年林地面积扩大最多,建设用地相对增加了较多面积,在这一时期,社会经济的快速发展和人口的快速增长对建筑用地产生了强烈的需求。除此水域和未利用地也增加了,增加面积分别为63.35 km2和585.86 km2。而草地面积持续较少状态,减少面积为9146.83 km2。2010~2020年间除了草地面积其余各类土地面积全部减少,耕地、林地、水域、建设用地、未利用地依次减少为376.52 km2、7120.74 km2、91.04 km2、592.81 km2。而草地面积增加了8269.97 km2。

总体来看,赤峰主要以草地、耕地和林地为主,1990~2020年间草地面积均占总面积百分之40%以上,耕地面积每时段占总面积的18%以上,林地均占14%以上,三类土地占总面积的三分之二以上土地,研究区建设用地占比最少,其次为水域用地。1990~2010年间耕地面积持续增加状态,2010~2020年间变化较少,而建设用地无太大扩张反而较稳定发展,说明近年来,主要是通过严格的土地管理规划和审批,积极规范新建建设用地和结构控制,实施耕地保护、环境保护等举措得以改善(见表2)。

Table 2. Land use area and proportion in the study area from 1990 to 2020

表2. 1990~2020年研究区各土地利用面积与占比表

Table 3. Land use transfer change in the study area

表3. 研究区土地利用转移变化

根据表3可知,1990~2000年间,草地转出面积最大,转为耕地面积为2284.09 km2,其次为未利用地、耕地和林地,未利用地转出和转入面积分别为492.99 km2和62.33 km2,耕地转出面积为182.08 km2,而转入面积2626.43 km2,林地转出面积为157.01 km2,转入面积为186.26 km2,草地面积大幅度减少,转出面积和转入面积分别为2440.70 km2和466.22 km2,水域用地和建设用地波动较少,转出面积和转入面积分别为115.22 km2和25.84 km2,建设用地变动较为稳定。2000~2010年间,各类土地转移较大,耕地转出和转入面积分别为4966.67 km2和6101.37 km2,林地转出和转入面积分别2464.48 km2和9610.92 km2,草地面积依然减少,转出面积为16023.41 km2,其中转变为林地面积最大,草地转入面积为6876.48 km2,水域用地转出和转入面积较均匀,建设用地转出面积和转入面积分别为626.15 km2和851.78 km2,未利用地转入面积比转出面积大585.83 km2。2010~2020年间,林地转出面积最大,转为草地面积的为8018.68 km2,林地转入面积为2354.30 km2,其中草地转入面积最大,为15375.77 km2,耕地、水域和建设用地转出和转入面积相差不大,未利用地转出面积比转入面积大592.76 km2 (见表3)。

4.2. 土地利用空间变化分析

从图2可以看出赤峰市四期的土地利用类型重心迁移轨迹,很好地反映了赤峰市6大地类的时空演变过程。1990~2020年赤峰市各类土地利用重心迁移具有差异性,根据图可知,赤峰市耕地,林地,草地,水域和建设用地土地利用重心均在翁牛特旗,而未利用地土地利用重心在巴林右旗(见图2)。

Figure 2. Land use type gravity shift map of Chifeng City from 1990 to 2020

图2. 1990~2020年赤峰市土地利用类型重心迁移图

耕地重心迁移特征

1990~2020年耕地重心向南方向迁移了2.07 km,1990~2000年向西偏南方向迁移了5.86 km;2000~2010年耕地重心向东偏南方向迁移了15.87 km,该时期是重心迁移距离最大且最快的时期,2010~2020年耕地重心向西偏北方向迁移了9.76 km。

林地重心迁移特征

1990~2020年林地重心向南偏东方向迁移了1.58 km。其中1990~2000年迁移方向为西偏南;2000~2010年林地重心迁移方向为南偏东,迁移距离为37.19 km,该时期是林地重心迁移距离最大且迁移最快的时期;2010~2020年林地重心迁移方向为北偏西,迁移距离为34.18 km。

草地重心迁移特征

1990~2020年草地重心从西南向东北方向迁移,迁移距离为11.45 km。其中1990~2000年向西南方向迁移了0.67 km,该时期是重心迁移距离最小、重心迁移最慢的时期;2000~2010年草地重心向西偏南迁移了25.77 km;2010~2020年草地重心迁移方向为南偏西,迁移距离为0.32 km。

水域重心迁移特征

1990~2020年水域重心向北偏东迁移了6.14 km。其中2010~2020年是水域重心迁移距离最大且最快的时期,迁移距离为25.55 km,迁移方向为北偏东;1990~2000年是水域重心迁移距离最小、重心迁移最慢的时期,迁移距离为2.05 km,迁移方向为东南;2000~2010年水域重心向南偏西迁移了19.53 km。

建设用地重心迁移特征

1900~2020年建设用地重心向北迁移了1.09 km。其中1990~2000年向西迁移了0.09 km,该时期是重心迁移最慢的时期;2000~2010年建设用地重心迁移方向为南偏西,迁移距离16.82 km;2010~2020年建设用地重心向北偏东迁移了17.82 km,该时期是建设用地重心迁移最快的时期。

未利用地重心迁移特征

1990~2020年未利用地重心向东北迁移了3.11 km。其中1990~2000年向东北方向迁移了3.15 km,2010年未利用地重心与2020年的重心几乎重合,2000~2010年未利用地重心向西偏南迁移了23.42 km,该时期是未利用地重心迁移最快的时期;2010~2020年未利用地重心迁移方向为向东偏北。

4.3. 土地利用程度变化分析

Table 4. Change quantity and change rate of land use degree in Chifeng City and its districts

表4. 赤峰市及其各辖区土地利用程度变化量和变化率

根据表4来看,1990~2020年期间赤峰市各辖旗县区土地利用程度变化量和变化率均大于0,这表明,赤峰市的土地利用率总体上升,普遍提高。其中阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、巴林左旗、翁牛特旗、元宝山区和红山区土地利用变化量大于平均变化量,这表明,这些地区的经济增长速度更快,土地利用正在发生巨大变化。而克什克腾旗土地利用变化量小于1,处于衰退期,其余区域变化量均大于1,但整体小于平均变化量,说明处于发展期,发展状况低于上述六个区域。

分时期来看,1990~2000年赤峰市全部区域土地利用程度变化量均是正数,最为突出的区域集中在非中心城区敖汉旗,土地利用程度变化量达到8.95,变化率为3.69%,其次是阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、宁城县、翁牛特旗、元宝山区土地利用程度变化量均大于该时期平均程度;而巴林右旗、克什克腾旗、林西县和红山区的土地利用程度变化较不明显,变化率均不到1%。

2000~2010年期间,赤峰市敖汉旗和克什克腾旗土地利用程度变化量和变化率小于0,说明该阶段两个区域土地利用处于调整期或衰退期;而元宝山区土地利用程度的涨幅相对较大,处于快速发展期,变化量在该阶段中最大,变化率为2.94%。相比于1990~2000年红山区和林西县土地利用程度的涨幅也较大,此外喀喇沁旗、翁牛特旗、宁城县和松山区土地利用程度发展较慢,变化量均低于平均变化量。其余区县变化量均大于2.69,说明处于快速发展期。

2010~2020年期间,赤峰市整体处于缓慢发展,平均土地利用程度变化两位−1.38。其中克什克腾旗相比于前两段时期快速发展,是土地利用程度变化较为剧烈的地区,增幅明显,远高于平均变化量,变化率为1.84%。此外阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、翁牛特旗变化量为正数,发展较快。其余区县土地利用程度变化量和变化率小于0,该阶段这些区域土地利用处于调整期或衰退期(见表4)。

5. 赤峰市景观生态风险评价

5.1. 景观格局指数变化分析

(1) 景观格局指数分析

Table 5. Landscape pattern index of each land use type in Chifeng City in the fourth phase

表5. 赤峰市四期各用地类型景观格局指数

从景观破碎度指数来看,各地类在研究时段内的破碎度均小于0.05,说明研究区整体景观破碎化程度较低,建设用地破碎化程度在整体景观中最高,但呈现不稳定趋势。1990~2000年破碎度指数变化最为明显的用地类型为耕地,表明在此时段内研究区耕地破碎化程度大,其他地类破碎度相对稳定。2000~2010年草地和建设用地破碎化程度增加,耕地、林地、水域和未利用地的破碎度则表现为降低的态势。2010~2020年研究区破碎度趋势与上一阶段相反,耕地、林地、水域和未利用地的破碎度增大(见表5)。

从景观分离度指数来看,各景观类型的景观分离度指数差异较大,建设用地受外界影响较大,面积小,且分散分布,分离度指数最大。1990~2000年草地、水域和未利用地受人类活动影响,分离度指数增幅较大,表明分布分散,而耕地、林地、建设用地的分离度指数下降,表明斑块间距缩小。2000~2010年草地和建设用地分离度上升,说明离散程度增大,其他地类则呈现下降趋势,2010~2020年与上一阶段相反,耕地、林地、水域和未利用地分离度指数明显增加,草地和建设用地分离度指数则减少(见表5)。

从景观优势度指数来看,各地类的优势度指数变化不稳定。1990~2000年草地优势度下降,其他地类优势度均有所增加。2000~2010年建设用地优势度指数增加,其他地类均下降。2010~2020年耕地、林地、草地和未利用地优势度上升,水域和建设用地指数则下降。景观优势度指数显示了它对景观结构的重要性,随着景观优势度指数的增加,景观稳定的影响也在增加(见表5)。

景观损失度是景观干扰度与景观脆弱度的直接表现,脆弱度指数从大到小为:未利用地 > 水域 >耕地 > 草地 > 林地 > 建设用地。研究时段内各地类的景观干扰度指数相差不大,建设用地在每个时期内干扰度最大,主要该地类面积和斑块数目均较少,分布较为分散,且受到外界干扰的程度减大。水域和未利用地破碎度和脆弱度都较高,受外界干扰最明显,损失度较大,耕地、林地、草地是研究区占比面积最大的三个地类,受人类活动和自然环境影响较大,损失度不稳定(见表5)。

(2) 景观生态风险值变化特征

基于构建的景观生态风险评价模型,计算研究区三个时期内1519个样区的生态风险指数可得,赤峰市四个时期的生态风险指数平均值分别为0.012234、0.012516 、0.012244和0.012267,1990~2000和2010~2020年上升,结果表明,由于土地使用利用结构的变化,研究地区的生态安全恶化。

根据表6分析各土地利用类型的景观生态风险指数可知,1990~2020年各地类的景观生态风险平均值均小于0.025。其中,虽然水域和未利用地景观的损失度较高,但由于面积相对较小,不会对生态环境安全构成威胁。1990~2000年耕地、林地、草地和水域的景观生态风险指数呈增加的趋势,而建设用地和未利用地生态风险指数下降,这表明生态安全正在改善。2000~2010年耕地、林地和未利用地景观生态风险指数下降,林地指数增加,水域则稳定不变。2010~2020年耕地、草地和水域景观生态风险指数增加,林地和建设用地指数下降,而未利用不变(见表6)。

Table 6. Ecological risk index of each land use type in four periods of Chifeng City

表6. 赤峰市四个时期各用地类型生态风险指数

5.2. 生态风险指数的时空分异

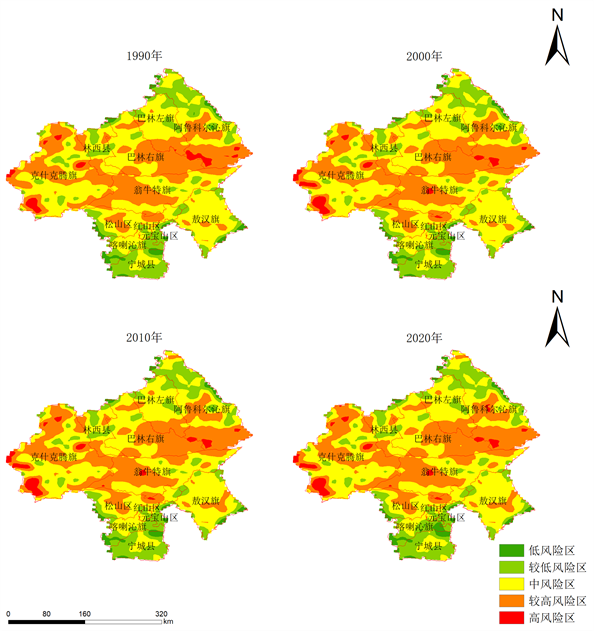

为对比四个时期景观生态风险的时空演变,通过ArcGIS软件中的克里金插值法得到赤峰市四个时期的生态风险空间分布状况,并通过自然间断点分级法将其划分为五个等级:低生态风险区(ERI ≤ 0.0081)、较低生态风险区(0.0081 < ERI ≤ 0.0109)中生态风险区(0.0109 < ERI ≤ 0.0137)、较高生态风险区(0.0137 < ERI ≤ 0.0165)和高生态风险区(ERI > 0.0165) (见图3)。

Figure 3. Spatial distribution of ecological risks of land use in Chifeng City in 1900, 2000, 2010 and 2020

图3. 赤峰市1900、2000、2010、2020年土地利用的生态风险空间分布

由图3可知,研究区生态风险等级主要以中风险区和较高风险区为主。从各景观生态风险在各旗县的分布看,整体上赤峰市1990~2020年的景观生态风险空间分布变化并无差异。其中,中风险区分布在研究每一个旗县,整体风险由中心向四周梯度递减,呈“较高–中–较低”的空间分布格局,即研究区整体风险表现为西部及中部地区景观生态风险值较大。低和较低生态风险等级区主要分布在南部区域及边缘区域,与中生态风险等级、较高生态风险等级紧邻并占区域全部风险等级的少部分。在研究时期研究区耕地、草地、建设用地、未利用地分散分布,而耕地和建设用地的破碎度和分离度较大,明显高于区域内其他用地类型,因此该区域整体处于中和较高风险区。其中生态风险区较高风险区分布在阿鲁科尔沁旗中南部、巴林左旗南部、巴林右旗东南部、敖汉旗中部、翁牛特旗及克什克腾旗,高风险区主要分布在克什克腾旗、松山区、翁牛特旗中部和阿鲁科尔沁旗西南部,而较低和低风险区分布在研究区南部、阿鲁科尔沁旗北部,分布比较分散,中风险区几乎分布在研究区每一个区域,分布范围最广,所占面积最大。

(3) 景观生态风险等级变化分析

为进一步解释赤峰市不同等级生态风险区的变化,对1990、2000、2010和2020年生态风险空间分布图进行空间分析,得到赤峰市1990~2020年各生态风险等级的面积、比例及转移面积矩阵(见表7、表8)。

Table 7. Area and proportion of each ecological risk level in Chifeng City in four periods

表7. 赤峰市四个时期各生态风险等级面积及比例

据表7可知在四个时期研究区中风险区占比最高,占总面积45%左右,其次为较高风险区,占比为33%左右,低风险和高风险区占比最低。1990~2000年研究区高风险区面积增加,增幅为0.41%,增加面积为353.05 km2,其余等级风险区面积均减少。2000~2010年低风险、较低风险和中风险区面积持续减少,减少面积分别为77.28 km2、143.24 km2和633.17 km2,降幅分别为0.09%、0.16%和0.73%,中风险和高风险区分别增加829.28 km2和24.41 km2,占比分别从原来的33.12%、2.29%增到34.07%和2.32%。2010~2020年低风险、较低风险区面积增加,增幅分别为0.35%和0.29%,除此高风险区面积持续增加,增加面积为23.63 km2,而中风险和较高风险区面积减少,减少面积分别为422.32 km2和159.87 km2。

Table 8. Area transfer matrix of ecological risk grade in Chifeng City from 1990 to 2020 km2

表8. 赤峰市1990~2020年生态风险等级转移面积矩阵(km2)

据表8可知赤峰市生态风险等级保持不变的区域最大,面积为80277.84 km2,约占总面积的92.22%;生态风险等级降低的区域面积4267.29 km2,生态风险等级升高的区域总面积为2504.93 km2。具体而言,较高生态风险区向中生态风险区转移面积最多,达到2262.67 km2;其次是较低生态风险区转向中生态风险区、中生态风险区向较高生态风险区以及高风险区向较高风险区转移,转移面积分别为959.86 km2和858.26 km2和824.91 km2。由此表明:研究期间内赤峰市低风险和较低风险区面积占比虽小,但景观生态风险等级呈无太大升高趋势。

6. 结论

(1) 土地利用变化方面:草地、耕地和林地是研究区主要地类,四个时期草地均占总面积40%以上,耕地和林地的占比分别为22%和14%左右。研究区建设用地占比最少,其次为水域。在研究时期草地转移最大,其次为林地、耕地、未利用地、建设用地和水域。从土地利用空间变化来看,在研究时期耕地重心整体向南方向迁移,林地重心整体向南偏东方向迁移,草地重心整体从西南向东北方向迁移,水域重心整体向北偏东迁移了,建设用地重心整体向北迁移了,未利用地重心整体向东北方向迁移了。从土地利用程度变化上在研究期间赤峰市各辖旗县区土地利用程度变化量和变化率均大于0,表明赤峰市整体上土地利用程度加深,处于发展时期,城市化进程加快,人口增加,建筑物密度变大,整体土地利用效率不断提高。

(2) 景观生态评价方面:赤峰市水域和建设用地的破碎度、分离度较大,建设用地景观干扰度最大,受人类干扰程度最大。水域、建设用地和未利用地景观损失度较大于其他地类,其受干扰程度和造成生态损失的程度较大。总体而言,赤峰市1990~2020年的生态风险指数平均值分别为逐年上升,表明随着土地利用结构的变化,研究区生态安全状况趋于恶化。从景观生态风险空间分异来看,研究区生态风险等级主要以中风险区和较高风险区为主。赤峰市1990~2020年的景观生态风险空间分布变化并无差异。整体风险由中心向四周梯度递减,呈“较高–中–较低”的空间分布格局。根据研究区景观生态环境风险评价结果,提出了优化土地利用和控制生态风险的建议,以促进区域生态系统与社会经济系统的协调发展:

① 提高土地利用效率,合理规划土地利用是优化土地利用的重要途径。合理的土地规划既避免了土地资源的浪费,并提高效率。在城市化进程中,由于缺乏对土地的科学规划,土地的随意使用、过度开发和利用等现象时有发生。研究区未利用土地面积约占总面积的8%,从而通过科学的规划管理、土地整治修复等,避免土地开发对生态造成的破坏和污染。

② 生态补偿机制在保护土地资源和生态方面也发挥着重要作用。生态补偿是通过对生态损害行为进行经济和资源补偿进而激励,以改善土地资源的利用和保护。生态补偿可以通过生态保护补贴、生态补偿、环境补偿、环境修复基金等多种方式实现。实施此机制需要完善法律法规和政策体系,并根据需要予以支持和保障,建立强有力的监管和测试机制。引入生态补偿机制,可以鼓励人类社会更加重视土地利用和生态保护,为恢复和改善环境做出贡献。

资助项目

国家自然科学基金项目(NJSZ20017);内蒙古自治区自然科学基金项目(2020MS04019);内蒙古师范大学高层次人才科研启动项目(2018YJRC039)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。