1. 引言

在城镇化快速发展、城乡关系面临转型的阶段,我国乡村普遍存在发展动力不足,吸引力较低等问题,乡村的发展急需通过提升自身资源优势来实现振兴。为解决这一问题,中国全国两会期间提出乡村振兴战略,即“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针,该方针不仅为乡村的发展指明了方向 [1] ,也明确了乡村要素再组织、乡村空间重构、与乡村景观设计等相关内容的研究重点。

乡村景观作为乡村振兴重要构成,具有反映乡村要素组织形态、解构乡村空间变化、发挥乡村生态功能、构建乡村审美等功能。其表现形式受到自然环境和人类活动的双重塑造与影响 [2] 。自然环境的破碎化过程有形地理或无形的改变着乡村斑块的面积、数量,影响了乡村景观的变化,而由于人类活动所导致的乡村局部性发展策略以及商业化模式改变也使得乡村的发展方向以牺牲乡村各类资源为代价采取不适用于乡村建设的城市模型和理论在某种意义上进一步加剧了乡村同质化现象,破坏了乡村的整体性。

基于共生理论下的乡村景观设计,应在不破坏乡村资源的前提下,遵循乡村景观共生的联动性、可持续发展、综合性原则 [3] ,本研究综合梳理产业、生态、生活三大方面要素,深入研究乡村景观的与共生元素之间的耦合关系,明确适应乡村发展的共生单元与共生环境,从而构建切实有效的乡村景观共生模式,达到修复乡村破损斑块、充分激活乡村发展潜力,进而促进乡村振兴的目的。除此,本研究以四川阿坝州卡子村为例,验证乡村景观设计策略的可行性。

2. 概念剖析及相关应用研究

2.1. “共生理论”概念及必要性

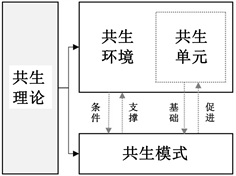

共生理论最早由生物学领域的德贝 [4] 提出,即在特定区域内,因在一定程度上建立了永久性的物质交流和联系使不同属性的生物可以和谐共存;而后刘威斯等生物学家对“共生”的定义进行了补充完善,提出了共生、寄生和互惠共生等方式;随着对共生理念的深入探究,该理论逐渐被延展到社会学、经济学、管理学、建筑学等诸多学科。其中,在建筑学领域,首次提出共生概念的是日本建筑师黑川纪章,其代表著作《新共生思想》提出共生思想,后该理论在城市规划和建筑设计中得到广泛普及,为城市、乡村、建筑的研究注入了新的生命力 [5] 。该理论主要包括三大基本组成要素:共生单元、共生环境以及共生模式 [6] 。共生单元在特定的共生环境中,相互以特定的共生模式相互影响和共存(图1)。平衡强人为干预与自然环境的共生作用,才使得元素良性作用、共生发展。

Figure 1. Symbiosis theory relationship diagram

图1. 共生理论关系图①

因此,将“共生理论”与乡村景观进行结合来指导乡村景观设计,将景观视为一个框架,不同类型的事物在其中相互融合,使得在有限的空间内赋予事物无限的发展潜力,形成乡村共生景观的同时解决乡村出现的一系列问题和矛盾,具备价值创新性与研究必要性 [7] 。

2.2. 乡村共生景观设计研究方向

国外的乡村景观共生研究比我国早,多基于实践,进行归纳研究。如Fritz Auweck的《传统乡村的复原重生》以德国巴伐利亚地区的村落作为例,强调从经济社会等多方面考虑乡村特色的延续与发展,同时让群众拥有主人翁意识;Nelson PB《美国西部农村土地使用结构的调整》运用美国西部乡村实例,强调在当代美国农村结构调整的背景下,土地使用、家庭和阶级的和谐共生模式。Isabel Martinho《Anthropogenic factors shaping the rural landscape of portugal’s interior alenteio》则从欧洲乡村景观环境和文化的损失问题强调民众需要提高对景观动态共生的认知。国内有关乡村景观研究时间较短但内容极为丰富 [8] 。李春涛指出了共生包括运行与成长两个方面;赵全儒提出乡村文化环境与自然环境有机的有机统一起来才能促进乡村更好发展;范建红、张勇强调传统与现代共生的必要性。

通过梳理国内外学者有关乡村共生景观研究,可以从城乡区域、旅游发展、聚落景观、滨水生态等方面归纳总结出共生观念下的乡村发展的方向与重点。虽然现有研究的切入点不同,但都非常注重乡村景观的共存,追求人工与自然生态的统一。在乡村振兴过程中,乡村共生景观提供了一种宏观、综合、动态的发展视角,将整体乡村景观系统纳入考量,致力于激发环境自发性和自我组织能力,从而实现乡村景观系统内部的完整和协调 [9] 。

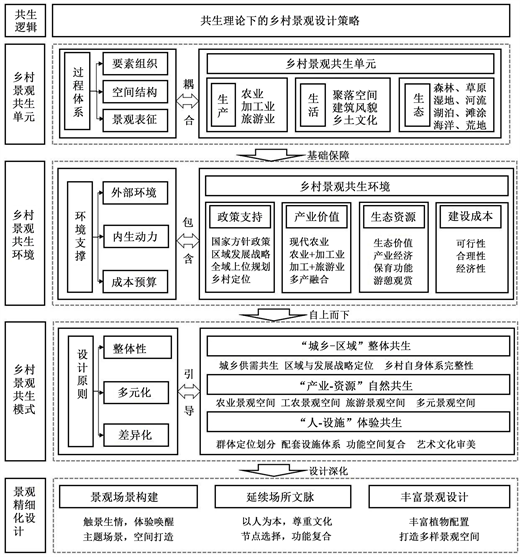

3. 基于共生理论下的乡村景观设计研究

研究首先将乡村景观进行“生产–生活–生态”分类,梳理出不同的景观单元,并对乡村景观单元的景观要素进行特征归纳和评价分析;其次,研究从共生理论的构成角度出发,研究乡村景观共生的环境。最后,通过整合乡村景观共生单元和共生环境,将乡村景观共生模式分为3大策略:“城乡–区域”整体共生,“产业–资源”自然共生,“人–设施”体验共生 [10] (图2)。

Figure 2. Research on the symbiosis strategy of rural landscape

图2. 乡村景观共生策略研究①

3.1. 乡村景观共生单元研究

3.1.1. 生产景观共生单元

生产方式按照产业类别分类,可以分为以农业为主的一产、以加工业为主的二产和以旅游服务为主的三产,其不同生产方式所对应的要素组织、融合、共生形成的空间形态和体系单元即为生产景观共生单元,该共生单元作为乡村景观的发展动力,具备极强的经济价值 [11] 。

3.1.2. 生活景观共生单元

与村民生活息息相关的活动要素组织演变形成的单元即为生活景观单元,其主要包括有形的聚落空间要素和无形的文化风貌要素两部分。该单元是乡村景观形态的基本反映,常因地域、区位、环境等多元要素的影响而呈现出独特的聚落形态与特色风貌。

3.1.3. 生态景观共生单元

国土资源部《自然生态空间用途管制办法(试行)》明确生态空间是指具有自然属性、以提供生态产品或生态服务为主导功能的国土空间,涵盖需要保护和合理利用的森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、海洋、荒地等。这些要素组织形成的景观形态和空间体系即为生态景观单元。该共生单元作为乡村共生景观规模最大的单元,承担着生态支撑作用。

3.2. 乡村景观共生环境研究

3.2.1. 政策支持

政策支持作为直接发展动力指导乡村景观建设。乡村景观建设不仅要立足于国家发展背景,即阶段发展建设重心,与乡村振兴二十字方针与国民经济和社会发展五年规划等大环境共生,也需要结合区域发展战略,遵循市域–镇–乡层级传导特征,综合确定各个乡村发展方向及建设重点,以更好指导乡村景观建设。其中,由政策支持带来的“政府扶持 + 企业入驻 + 村民自治”的建设模式,成效较好。

3.2.2. 产业价值

产业价值在产业共生景观中起着引导产业发展、平衡产业共生比例、促进产业经济价值最大化的作用。典型产业共生模型主要为“现代农业”“农业 + 加工业”、“农业 + 旅游业”、“农业 + 加工业 + 旅游业”四种,多元的产业共生环境和依产定策的主题设计能更好的实现乡村产业价值,彰显乡村文化和资源特色。

3.2.3. 生态资源

构建生态共生单元的前提是生态资源环境的多样化、联合性、及可持续发展特征,乡村生态要素多具有生态、保育、景观观赏的功能,共生单元能够激活乡村景观的生态价值,如滨水景观不仅具有农业灌溉的功能,适当开发即可作为乡村开放活力空间供率村民、游客游憩观赏,发挥“1 + 1 > 2”的资源价值 [12] 。同时,还需考虑共生景观的异质性,避免资源滥用导致乡村景观的破碎化问题。

3.2.4. 建设/改造成本

乡村景观的共生除了外在动力和内生环境的考虑,还需要兼顾开发改造建设成本,确保乡村共生景观建设的可行性、合理性、经济性。

3.3. 乡村景观共生模式研究

3.3.1. “城乡–区域”整体共生

分层级体系评估整体供需关系。城镇化的发展再分配着生产资料和信息资源,也实现了城市和乡村间的强链接共生关系。介于我国行政区划的形式,因此城市到乡村之间存在“城市镇–综合体–乡村”层层递进的等级关系,也导致城乡共生模式的多层级性 [13] 。因此,模式具体表现为:

一是城乡供需共生,城乡供需的平衡需考虑城市的发展能级和乡村的供给能力,乡村不能作为养料滋养城市而超过自身供给能力,如乡村被迫承担城市过剩的重工业而导致农业空间被极大挤压,重工业的衰退直接拖垮整个乡村。二是区域与发展战略定位共生,乡村规划定位研究应考虑乡村所在区域的平衡性,以点带面,因地制宜,避免动力不足以及前篇一律的建设情况。三是乡村内部体系共生的完整性。乡村景观的呈现离不开乡村规划的整体结构、发展趋势与内部各个空间的分布,因此乡村也需要合理评估自身发展条件和本土资源供给能力,构建合理的景观结构和产业发展模式,实现乡村内部体系的良性运行。

3.3.2. “产业–资源”多元共生

乡村景观的空间形态受资源和产业结构的双重影响。乡村资源可以分为乡村本土资源和城镇外溢功能资源。乡村本土资源具有极强的土地依附性,如山水农田等自然资源,其也是乡村发展的根本动力,具有不可移动性。对于破碎的自然资源景观,规划应对其进行修补缝合使其功能完整、系统化。自然资源经开发改造可发展成旅游资源,其更倾向具有人文特色和山水环境优良的乡村。城镇外溢资源主要包括工业资源和部分旅游业资源,其多分布于交通通达村或者近郊村,常与加工生产等工业园构成大片场园基地。

乡村资源是促进乡村产业结构最根本的因素,产业结构也影响着乡村景观空间,即乡村景观空间形成“产业–资源”自然共生模式。乡村按照“产业–资源”多元共生模式划分(表1),具体表现为四类:一是一产为主的农业景观空间,以农业为主导产业,乡村内部要素具有资源单一,共生耦合能力弱的特征。二是以一产 + 二产为主的工业空间,景观要素兼受人工影响较大,受乡村区域区位和道路条件影响较大。三是一产 + 三产的旅游业为主的旅游业景观空间,乡村内部景观资源被开发利用,景观共生具有自然和人工耦合的双重特征。四是一产 + 二产 + 三产的多元景观空间,该条件乡村多具备强区域优势、政策优势和景观资源优势,能够实现“产业–资源”的多元共生,表现形式多为田园综合体核心村、中心村或示范村。“产业–资源”多元共生模式,还应布局产业生态闭环,按需补充多元业态,打造“众创、共建、共享、共赢”的产业生态圈,全面推动乡村经济文化发展 [14] 。

Table 1. Table of “industry-resource” natural symbiosis model

表1. “产业–资源”自然共生模式表

3.3.3. “人–设施”体验共生

景观设计秉持人本原则,乡村景观设计更应注重人的体验与感受。乡村景观应形成“人–设施”体验共生模式,在实现设施利用率最大化的同时,将研究对象划分为村民、游客两类群体,并对对外服务设施和对内生活设施进行细化设计,重在群体的休闲、舒适、慢生活的体验,将文化等特色元素融入配套设施和景观空间中。

完善配套设施体系:构建以村民 + 游客为主体的多重需求体系。差异化营造以满足村民交流、纳凉、晒谷、宗教等需求为主的集散休憩广场、晒场、祭祀等场所空间,完善基础服务设施,整理庭前屋后院落以保证乡村景观的舒适性。对于游客,打造以游客为主体的“大集中 + 小分散”游憩空间 [15] ,在第三产业集中的旅游打卡地种植特色苗木,打造舒适宜人的景观大道;在人流密集的区域,植入标识引导,并采用乡土元素符号或乡土材质打造趣味特色景观小品。

3.4. 乡村景观共生精细化设计

3.4.1. 景观场景构建

触景生情是最直接的体验感受。乡村景观应从当下环境出发,挖掘与利用场地环境中存在的细小设计要素,创造符合当地地域特点的景观主题场景,表达寻找“空间中的空间”,围绕场景进行景观小品、标识、装置等精细化设计,达到乡村场景与当地特色产业、自然环境、风土人情、传统文化等的共生状态。

3.4.2. 延续场所文脉

遵循在地性原则,景观设计要与场所、人、地域文化和社会等各要素回应。具备水系河流等良好自然资源的滨水场所,设计应充分激活乡村水域的空间价值,将滨水空间特色打造形成新的乡村活力点,并植入村庄文化要素,设计可采用软硬结合的景观设计形式,兼顾游客游憩休闲和村民洗衣多样化功能 [16] 。具备百年老树和人文遗迹的空间,需融入乡土元素进行特色景观设计。

3.4.3. 丰富景观设计

研究分析本土植物,选出用于景观打造的植物品种,建立试验田对其进行交叉搭配种植试验,筛选出具有优势的原生植物品种,形成自然丰富的景观空间,实现自然生态和美的双重价值。

4. 基于共生理论的卡子村乡村景观发展策略

4.1. 现状景观共生问题剖析

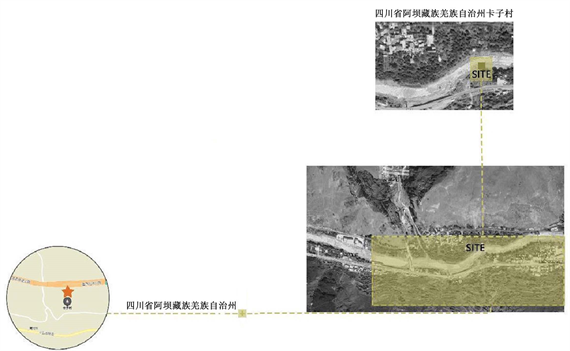

阿坝州卡子村的位于四川省西北部(图3),川西旅游环线的国道317旁,区位条件优越,距成都两小时车程,且与独具特色的自然和人文景区相毗邻,具备成为旅游节点的客观外部条件。从整体上看,卡子村乡村景观建设具有发展前景。通过调研与实地访谈等形式,对卡子村景观的共生现状进行评价分析,得出其景观共生三大问题。

一是景观共生单元单一、融合性差。现状卡子村形成的景观单元仅位于村庄南侧田地、外围滨河区域、农田种植园地区域,三生景观不成体系;二是乡村共生景观环境单一,现状卡子村缺乏明晰的乡村建设体系,村民游客的多重需求未得到满足,亟需提高共生环境;三是乡村共生景观缺乏可行模式,共生景观破碎无体系,配套设施简陋,体验性差等问题尤为突出,乡村共生景观急需建立合适发展模式(图4)。

4.2. 乡村景观共生设计策略

4.2.1. 协调生产–生活–生态景观共生单元

卡全村农业生产资源十分丰富,其中拥有耕地面积有275亩,其他产业要素还包括甜樱桃、青脆李、红脆李、核桃等果树种植资源要素,以及虫草等名贵中药材等特色培育型生产资源。卡子村植被茂密、气候宜人,空气清新,环境怡人,森林覆盖率超过90%,自然景观极好,其资源主要分布在河流水域附近,具有极强的观赏价值。融合卡子村景观共生单元,考虑农田和生态绿植结合布置,在田坎和沟渠附近种植景观性生态植物,丰富生物及植物的空间融合性。

Figure 3. Site selection of Kazi Village, Aba Prefecture, Sichuan Province

图3. 四川省阿坝州卡子村区域选址①

(a) (b)

(a) (b)

Figure 4. The current situation of landscape space in Kazi Village, Aba Prefecture

图4. 阿坝州卡子村景观空间现状②

4.2.2. 强化多样化共生环境

随着川西地区乡村旅游消费市场的日渐壮大以及相关政策的推动(表2),各类资本及企业踊跃参与乡村的投资建设,卡子村采用“政府扶持 + 企业入驻 + 村民自治”(图5)的建设模式,构建“农业 + 旅游业”的多元产业价值体系 [17] ,依托乡村的自然资源优势,迅速发展创新型农业、农事体验和酒店地产等旅游项目,从而进一步推动了乡村景观建设。

Table 2. Policies to promote the construction of rural landscape in Kazi Village

表2. 促进卡子村乡村景观建设的政策梳理

Figure 5. “Government support + enterprise settlement + villager autonomy” symbiotic environment

图5. “政府扶持 + 企业入驻 + 村民自治”共生环境③

4.2.3. 优化共生模式

整体共生模式上,卡子村在合理评估乡村资源潜力的前提下,应根据城乡关系,大力发展乡村优势景观。同时,兼顾乡村内生景观体系的完整性,就将乡村景观与乡村规划的整体结构、发展趋势与功能空间分布相结合,构建合理的景观结构和产业发展模式,实现村庄景观整体共生 [18] 。

在阿坝州卡子村的景观设计上,可以从村落总体视角出发,将乡村独特的水网结构、丰富的空间形态有机的组织到乡村景观营造上,即对村落南侧与交通要道连接的空地以及沿河区域进行链接,营建导入性的乡村景观空间(图6),使乡村景观呈现出浓厚的地域特色,并使得乡村原有肌理与现有景观空间相互交织,最终形成层次分明、肌理丰富的乡村景观空间 [19] 。并以该共生景观环境为基础,构建可预判性场所发展框架,确保了景观空间的多功能性和可持续性。将整体性共生模式融入乡村规划和景观设计,使乡村景观有机地融和,形成多样化的景观空间,为乡村振兴提供了强有力的推动力量。

Figure 6. Landscape spatial function distribution map of Kazi Village, Aba Prefecture

图6. 阿坝州卡子村景观空间功能分布图③

卡子村在产业–自然资源景观共生可根据分析市场需求,结合乡村种植特色优势,在现有的旅游业基础上,引入共享农场、餐饮、文创、教育、民宿等多元化闭合业态,补充消费者在吃、住、游、学等多方位乡村体验需求,营造复合性“交互”共生功能空间,解决现状村庄景观空间碎片化的问题,以满足村民和游客的使用需求,促进村民与游客的良性互动,形成商业价值相互支撑,促进“一产 + 三产”的产业生态圈 [20] 。

在“人–设施”体验共生方面,一是营造产业配套体验空间,即乡村景观空间中将农业生产过程与旅游产业相结合,规划并打造配套的农业农事体验区域,使游客在乡村旅游期间既观赏游览自然风景和村容村貌,能够满足亲身体验、寓教于乐和情怀实现多种需求。二是有机融入地域文化特色,即依靠卡子村羌族特色乡村文化,结合当地村民风俗习惯以及生产生活等方面的内容,对乡村景观空间进行营造。利用卡子村建筑和人文景观,强化乡村景观本土价值认同,深化文化体验感受。

4.2.4. 精细化共生设计

卡子村利用卡子村本土木石文化元素等资源,将景观场景定位为“艺术田园、趣味卡子”,在突出品牌文化的同时增加景观的艺术价值。在乡村园地景观的营建上,已解决现状问题为导向,突出三大景观改造策略:一是做到易识别,易到达,好使用,好有趣的道路。即对果园采摘人行道、滨河步道和梯步进行设计改造。二是改善农业灌溉设施,实现功能景观复合多重价值。三是营造卡子村艺术的田园景观趣味的互动设施。

同时,对于不同群体进行差异化景观设计。在重要节点场合置入村民日常交流聊天、休憩等功能;对村口景观等标志性区域进行设计,满足游客等不同人群的需要,在实现情感导入的同时,将游客引入村庄内部游览,深入了解村落发展,体验乡村文化,在欣赏与消费的过程中促进乡村旅游经济的发展。对于儿童群体,利用村内闲置场地为营建儿童活动空间 [21] ,实现“趣味 + 游玩 + 休憩”三合一的公共性景观(图7)作用。

Figure 7. Refined design element selection and effect display diagram

图7. 精细化设计要素选取及效果展示图④

5. 结语

乡村景观作为乡村发展的形态表征,兼具欣赏和情怀激发的多重价值。对乡村景观进行深入研究,可以有效破解乡村发展破碎化、体验差等多样化难题。研究以阿坝州卡子村为研究对象,论证了基于共生理念下的乡村景观设计策略的合理性和可行性。以为其他乡村景观设计和乡村发展模式构建提供理论指导,也为面向未来的整体性、融合性、可持续性的乡村共生景观设计提供新的思路和对策。

基金项目

四川景观与游憩研究中心资助项目,项目编号JGYQ2023028;国家社科基金年度项目(19BSH101);教育部人文社科项目(18XICZH003)。

注释

①图1~3:作者绘制

②图4:作者拍摄

③图5、图6:作者绘制

④图7:作者根据图4改绘

参考文献

NOTES

*通讯作者。