1. 引言

伴随大数据、区块链、人工智能等新型数字技术的迭代发展与应用普及,社会数字化转型正进一步加速国家治理方式、治理结构、治理环境的数字化变革。自“十四五”规划提出“加快数字化发展,建设数字中国”要求,我国政府数字化改革步伐将逐渐加快,数字治理成为赋能政府“善治”的一大动力。2022年,党的十九届五中全会支持加强数字社会、数字政府建设,提升公共服务、社会治理等数字化智能水平,其后,国务院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》 [1] ,推动地方加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用大数据、云计算等新兴的数字技术,从而极大地改变了政府治理的格局。而现在,塑造数字治理格局、建设数字治理高效方案已成为中国地方政府提升公信力和社会满意度的一个重要课题。对于我国广泛的县域政府来说,直面社会问题和社会需求的政府平台,在数字化发展的背景下,如何以数字化技术促进政府治理效能提升,解决治理难题值得研究。

“数字中国”战略下,本研究在前人数字治理相关研究的基础上,结合我国当前数字治理的现状与特征,以河南省C市数字治理格局建设实践为研究对象,通过扎根理论归纳提炼数字治理格局建设过程中影响治理效能的关键因素,并构建数字治理建设影响因素作用框架。

2. 文献回顾与分析框架

2.1. 概念界定

数字治理(Digital Governance)的概念于20世纪90年提出,基本概念为通过数字管理技术加快政府服务的效率和决策的制定。国内对于数字治理起始于徐晓林等2004年发表的《数字治理在城市政府善治中的体系构建》一文 [2] ,其中认为数字治理是政府与市民社会、政府与以企业为代表的经济社会的互动以及政府内部的运行中运用信息技术,易化政府行政,简化公共事务的处理程序,并提高其民主化程度的治理模式。随着治理理论的发展以及信息技术的适用范围扩展,其后的学者们扩充了数字治理的内容、方式。本文将数字治理定义为一种以数字技术为基础、以推动政府决策准确、高效性为目标,为社会的多元参与提供更方便渠道的治理模式。

数字治理视角下的治理效能,学者有关数字治理的研究中类似的相关定义有智慧城市建设水平、数字治理绩效评价、数字治理能力体系、电子政务服务质量等,如董丽认为,电子政务系统的信息质量、系统质量、服务质量共同决定了政府电子政务的服务质量 [3] 。

2.2. 数字治理相关研究

国外开展数字技术对于政府转型的行动较早,许多发达国家的政府信息化转型已相当成熟,在数字技术对政府的作用方面,Chadwick认为,可以通过技术实现政府机构及其运作方式的变革并且能够作为推动政府科学决策的工具 [4] 。其次,在理念和社会效用方面,Assar等认为,数字政府发展不仅仅包括技术的问题,更多是理念和社会的维度,正在逐渐形成以参与、情景化为标准的政府模式 [5] 。

国内对于数字政府、数字治理的相关研究起步较晚,最早提出数字政府相关概念的是徐晓林提出的数字政府建设构想 [6] ,在2015年后,其研究内容逐渐丰富起来,总体分为三个研究方向,第一体现在数字化的制度改革带来的政府效用上,如陈国权等研究浙江“最多只跑一次”的改革行动中,认为政府通过制度引入信息技术缓解了公共事务综合性与政府职能碎片化的矛盾 [7] 。俞可平认为,特大城市推动现代化的建设所制定的主要方向之一就是建设基于信息网络技术建成的智慧城市(智慧社区) [8] 。刘银喜等认为,政府的数字改革主要在于完善信息和服务的供给,并推动不同主体参与决策,从而实现良性互动 [9] 。第二,数字技术嵌合于政府之中的应用研究,如李桂华认为,在技术的推动下,政府内部的“互联网 + 政务服务”发展成了“数据–决策一体化”,从而实现了以治理为中心的新型数字政府治理决策思路 [10] 。黄晓星等认为,政府通过数字化技术能够以全面、准确、多维的信息为支撑来管理更加复杂的网格机构,促进政府的管理水平提升 [11] 。廖福崇从治理工具、政府的治理职能和政府治理资源三个方面发现,通过数字化的营商环境构建来减少社会中的官僚主义,促进营商环境公平发展 [12] 。王长征等基于社会网络法的理论发现,地方政府通过大数据治理的2012至2019年关注点主要集中在政务应用、经济融合、民生服务和平台建设四个方面 [13] 。第三,智慧城市(智慧社区)的整体治理视角,如巫细波等提出了以城市管理方式、城市基础设施建设、物联网技术及产业发展、智能生活方式多角度发展的智慧城市建设前景 [14] 。王静远等总结了为建设智慧城市集合了数据感知技术、管理技术、挖掘技术、活化技术、可视化技术等多学科结合的城市治理愿景 [15] 。

除了数字化建设对于政府的优化转型外,在对技术引进政府的过程中,可能会产生的一系列的问题,学者们也提出一些预见性的担忧,如Gauld认为,数字政府发展迅速但整体性能不佳,事务处理能力弱主要原因在政府架构的组织上 [16] 。王伟玲认为,数字化过程中政企的合作之间要重视建设权责分明的体制管理机制,否则可能会导致机制、权责不清的问题,造成社会效能的损害 [17] 。陆俊认为,数字化政府有可能会产生新型的信息形式主义与智能官僚主义 [18] 。薛晓源等认为,数字技术也有可能给政府、社会带来数字鸿沟、数字政治化、数字霸权等风险 [19] 。郑磊认为,数字技术不合时宜的使用可能会对群众对于治理格局的参与度和自主性造成抑制,甚至对人们的权益和尊严造成损害 [20] 。

2.3. 治理效能影响因素相关研究

国外由于对于治理效能的定义较为宽泛,且该定义提出较早,对于治理效能(绩效、效率)的影响因素有着较多的研究,主要包含两方面,第一是推动治理效能的关键因素。如Douglas等认为,政策制度是影响社会经济绩效的根本因素 [21] 。第二方面是治理的方式提高治理效能,如Blanchet研究了柏林能源转型政策的绩效执行中,基层倡议在其中发挥了重要作用,通过调动群众的参与,能够有效提升政府政策实施效率 [22] 。

在国内的研究中,治理效能的影响因素研究也在近几年逐渐丰富,国内对于治理效能的影响因素研究主要体现在两个方面,一是采取相应政策措施,探讨提高治理效能的关键因素,进而提出提升治理效能的实施路径。如刘凤等认为,社区治理效能提升方法集中表现为通过将资源(治理重心)下移,组织之间进行结构调试进而实现更加精细的民主决策、服务的有效供给、及时化解社会矛盾以及充分激发社会活力四项措施,从而实现治理效能的提升 [23] 。二是通过强化治理路径、改善治理方式提升治理效能,如姜晓萍等认为,可以通过强化治理体系中“治理主体–治理规则–治理机制–治理目标”四要素的健全程度提升治理效能 [24] 。燕继荣认为,基于国家政策不变的情况下,社会的制度供给与制度执行决定了治理效能的水平 [25] 。

因对于数字治理视角下的治理效能影响因素的研究较少,相关的研究主要集中在数字治理建设过程中的绩效、能力建设的影响因素因素分析,如Shields认为,电子政务系统建设中通过增强政府部门之间的协同性能够提高政府的服务水平和办事效率 [26] 。Karpagavalli等通过研究印度电子政务实施情况,认为以需求为导向的“公民平台”的高效运行对于治理效果的提升显著 [27] 。王益民认为,公共部门的数据开放能够加强政府部门间的合作,并且让公众有机会利用开放数据进行再利用,从而提供新的社会增长点 [28] 。王程伟等通过研究数字治理过程中“接诉即办”机制研究中发现,通过优化“绩效反馈”机制能够产生一定绩效压力,从而提高基层政府的治理绩效 [29] 。钟莉研究了数字治理建设中“一窗式集成”的设置中,发现通过进行业务流程优化、信息共享和业务协同能够有效提升政务服务效能 [30] 。赖先进等通过对85个国家的数字化公众参与与国家治理效能进行面板分析,结果发现,数字化参与程度对治理效能的提升有明显作用 [31] 。沈费伟等认为,数字政府通过建设扁平沟通的互动理念、政务数据的协同共享、精准服务的优化供给、科学决策的有效输出能够有效地提升数字政府的治理效能 [32] 。姚清晨认为,技术水平对数字政府的治理的作用范围、行使强度、精准程度、时间效率都有一定的扩充和提升作用 [33] 。宋潇等认为,在统合型数字治理模式下,基层政府内部通过结构与能力框架的构建实现机构之间的知识(信息)融通、能力集成和行动协同能够有效解决治理过程中的多元碎片化和协同困难的治理难题,进而提升治理效能,并且治理过程中,治理的理念和思维对治理目标、治理方式和治理结果产生直接性的影响 [34] 。

3. 研究设计与数据采集

3.1. 研究方法

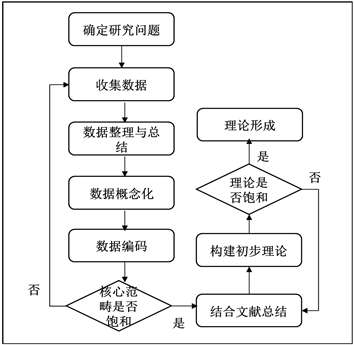

Figure 1. Research process of grounded theory

图1. 扎根理论的研究流程

一般认为,对于一个研究不足、理论缺乏的新兴领域,先进行质性研究,再以质性研究的探索性成果为基础开展量化研究,是一条相对稳健的研究路径 [7] 。其中,扎根理论是较为系统、应用最广的质性研究方法。因此,作为探索性研究,本文认为利用扎根理论对政府数字治理影响因素展开系统性探索是较为恰当的选择。扎根理论强调从原始数据中生成和发展理论,从而描绘研究对象复杂的内在结构和相互作用关系,有助于理解研究对象的本质和复杂性,因此,扎根理论与县域政府数字治理视角下的治理效能影响因素的探索研究是契合的。扎根理论研究方法的基本流程如图1所示。

3.2. 案例选取

考虑到数据资料的可获取性,本文初步选取河南省C市作为数字治理视角下的治理效能影响因素研究的研究对象,C市作为河南省第一批开展数字治理建设的城市,在2019年12月,响应“数字中国”战略,推动市内机构改革,组成政务管理与大数据管理局,C市作为典型的中部城市,以农业和轻工业为主要经济基础的城市数字治理建设模式相比于东南沿海等经济较为发达地区建设模式有所不同,其数字治理格局的建设和效能的提升相比于周边其他城市又较为突出,另一方面从政务服务与大数据管理局来说,C市从鲜有群众问知的行政服务大厅发展到整合了市内170多项政务服务的线上线下都颇具规模的政务平台,其数字治理建设过程、特点、现状具有一定的代表性,具有研究价值。

3.3. 数据采集

在实证的案例研究中,访谈存在主观性因素,而访谈的设计和访谈的质量对于研究的可信度、有效度与理论挖掘的深度密切相关 [8] 。本文的资料来源主要包括以下内容:访谈数据、网络数据和文件资料。其中,访谈是主要的数据收集方法;网络数据与文件资料作为访谈的有益补充,其中网络数据包含研究地方的网络新闻报道、政府网站内容和政务APP用户生成内容三大类,文件资料主要包括收集了有关C市政务服务和大数据管理局有关的文件资料,包括主要的会议记录、公开文件等相关文件,能够较准确地反映C市的数字政府建设情况,其他相关资料包括C市的相关专题报告、流程资料、宣传文章等。访谈数据则主要对C市政务服务与大数据管理局的管理人员,窗口工作人员和其他政府职能机构的负责信息的工作人员共计12人进行初步的访谈(采用了附录B的访谈提纲),并根据雪球抽样法对大数据局的3名工作人员进行了深度访谈,深度访谈主要对备忘录中的数据进行验证,访谈过程共计时4小时35分钟,结合文字资料共计约4.6万字的数据简单处理后转成文本作为研究的原始数据进行处理。具体的数据收集情况如表1所示。

3.4. 数据初步处理

在资料处理过程中,首先通过数据进行分类,主要分为:I访谈、F文件、R报告和M备忘录,其中,对于备忘录的构建中,主要进行了编码摘记(Code notes)与操作性摘记(Optional notes),分别用于深层次编码以及对于进一步访谈问题的构建。之后通过逐行阅读文本并标记关键词、短语或段落,并在治理效能过程中,对于访谈者所提到的重点进行标记。

结合Nvivo 11软件对收集的文本评论数据进行文献的词频统计,通过去除其中的语气词及与研究无关的词,合并同义词和组合词的词频,得到表2中的文件资料词频统计。

Table 2. Word frequency statistics of document materials

表2. 文件材料词频统计

通过表格可以直观地看到政府的工作重心和群众的关注重点,在资料中频率最高的词语依次是“服务、政务、数据、系统、信息”。通过进行高频词的分析,可以在庞大的数据文本量中为建立自由节点关键词标记提供参考。

4. 政府数字治理视角下的治理效能影响因素模型构建

4.1. 开放式编码

本研究在进行开放性编码前,对原始数据进行了分类,为更准确发现案例中各个因素的影响效果,确保概念化到编码的客观性,研究中在概念化过程中尽可能保留了原始材料的原意。在这个步骤中,为处理较多的文本量,采取了人工编码与软件编码相结合的方式以平衡编码的质量和效率。人工编码采取小组讨论的方式,针对差别较大的编码结果进行深度研讨后确定概念化的编码,以此减少编码受主观性影响的程度。本研究通过整理部分开放性编码如表3所示。

4.2. 主轴编码

本研究通过小组内比较分析、归纳分析等手段,将数据按照相关性组合将所有数据按照其相关性组合在一起,并尽可能地发展出一个概念性的主轴来解释这些数据手段,将相似或相关的数据分类并进行编码。基于原始数据,本研究共提炼了56个概念,并将其划分为以下16个子范畴,最终总结为以下6个主范畴,得到的最终结果如表4所示。

通过更进一步地解释主范畴的本质内涵,以揭示主范畴的提炼过程:

1) 数据处理链条。在该范畴中,数据处理链条主要体现了政府内部对于数据的收集、处理、使用过程。在数字治理过程中,数据作为用于治理的资源,它不仅能够直观展示代表事物的信息,通过技术化处理,数据的可视化展示也可以让政策决定者看清事物之间的联系。这其中既有不同主体、治理对象之间的横向联系,又有同一主体、治理对象在不同阶段的纵向联系。政府通过建设数据平台对大数据资源的利用所带来的效用,不仅仅包括政策实行过程中对于数据的参考,而且包括数据的收集、分配利用,都能够在一定程度上发挥数据应用对于治理效能的提升作用。

2) 技术能力。在本概念范畴中技术能力主要描述政府本身的技术应用能力,包括如5G、数字平台等技术设施的建设、政府人员应用数字技术的业务能力水平以及政府利用新技术提升治理效能的方式。在影响数字治理视角下的治理效能的作用因素中,技术能力主要依据政策、制度对组织架构进行优化、重构,进而提高政府整体的数字治理视角下的治理效能。

3) 组织架构。该范畴内涵主要包含政府组织对于数字治理格局建设中所形成的组织框架,能够从业务、操作、管理、操作等维度;其主要变化表现在对于政府人员、机构设置安排。从全市的整体组织架构上看,改变了整体的治理管理体系,从单个政府的职能部门看,也相应调整了人员工作安排以适应数字治理方式的改变。

4) 政策环境。主要作为数字治理格局建设的背景,从地区实际情况制定适宜的数字治理发展方略和实施方案,政策一方面作为上级下达的指令建议,有助于县域政府更合理建设数字治理格局,另一方面从本地政策来说,对本地政策的实施有助于调整本地的组织架构与相应的理念转变,从而达成治理效能的提升。

5) 理念转变。数字治理理念的转变是推动数字治理格局建设的首要条件,推动数字治理的过程中也不断带动政府内、社会各界对于数字治理的观点。主要体现在公众参与治理的理念转变、官员决策的观念转变及政府对于政务服务、行政活动实施的服务理念的转变。社会整体通过明确数字治理的方式,打破旧的治理思想禁锢,改变工作、办理政务的方式,政府采取多渠道与民众互动,也同时加强了民众对于政策的监督意识,满足群众对于治理的多元需求。

6) 多元共治。依托治理的共识打造城市共同治理的格局,数字治理的方式为群众参与治理提供可能性和可行性,企业也可以通过数字治理寻求更优的运营方式;政府也可以通过规范群众诉求表达,加强利益协调,更好地引入市场和社会力量,提升数字治理视角下的治理效能。

4.3. 选择性编码

前文通过运用扎根理论,对数字治理格局建设过程和其中的问题进行了细致分析。研究者进一步梳理核心范畴并进行推理论证,尝试构建数字政府建设模型。

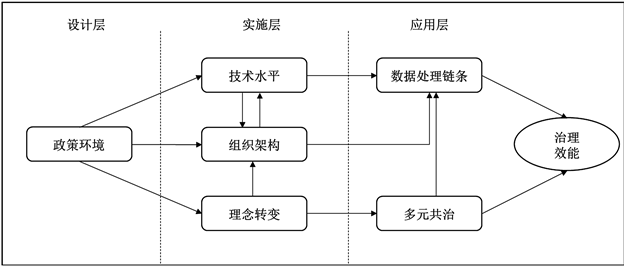

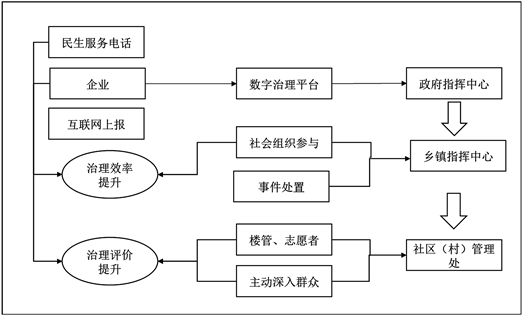

根据上述的编码结果以及概念和范畴的回归原始资料的分析,建立如下理论:在上级政策和本地政策的推动下,政府开始进行数字治理格局的建设,采取的基本行动是将技术能力与原有的组织架构嵌合在一起,在这个过程中技术水平会重新改变原有的政府职能机构的组织架构,在调整中提升人员的技术水平,将数字治理带来的改变嵌入政府内部,技术水平的提升同时也为数字共享、数字安全保障提供了底层的支持,同时组织架构的重塑也意味着数据的传输不再是简单的“信息孤岛”或者从下级上传给上级的简单的单链条模式,而是适应数字治理格局的数据信息共享流程。此外,环境、政策的改变也改变了政府、社会组织和群众对于治理现状的理念,促进了类似于群众主动参与、政府通过数据结果进行更加科学的决策等行为,进而形成更加多元的、更加民主的多元共治格局,此外,在数字治理格局中企业也是作为参与者,企业组织一方面能够协助进行数据处理,另一方面自身同时产生的数据能够用于信用体系、营商环境的建设,让数据传输链条更加高效,进而推动数字治理视角下的治理效能的提升。数字治理效用的影响因素关系模型如图2所示。

Figure 2. Influencing factors of digital governance effectiveness

图2. 数字治理效能的影响因素

4.4. 模型阐释

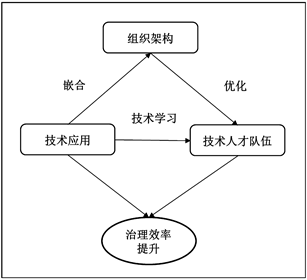

1) 技术能力嵌合组织结构对治理效能的提升

数字治理的建设过程本质是政府将技术嵌合到自身结构的过程,从作用路径上说,技术进步体现在三个方面,一方面改变了政府内部职能部门的组织结构,为政府内部处理问题提供的新的治理模式,从而提升政府本身的治理能力,能够在原有的基础上提升数字治理的效能,另一方面技术水平的提升带来政府对于技术队伍的培训建设,带来政府内部人才技术水平的提高,或者进行技术的队伍引进进一步优化了政府组织的内部架构政府数据应用能力的提升,为政府内部的组织架构进行反馈,进一步提升治理能力的提升。技术进步嵌合组织架构对于数字治理视角下的治理效能提升的路径如图3所示。

Figure 3. Impact of technical level and organizational structure on the digital governance effectiveness

图3. 技术水平、组织架构对数字治理效能的影响

此外,未在图中体现的是技术设施的建设水平在更加广泛的方面提高了数字治理的效能,信息基础设施建设、5G基站辐射范围的扩张,不仅能够提升政府的治理能力与数据应用能力,同时能够让社会整体能够更加普适化推动社会治理格局,进而推动治理效能的提升。

2) 理念转变对治理效能的提升

Figure 4. Impact of the digital governance concept transformation on the digital governance effectiveness

图4. 数字治理理念的转变对数字治理效能的影响

在上章的编码过程中,主要体现了三种理念的转变,首先是社会组织、群众对于数字治理需求的理念,一方面是通过信息渠道反映治理的需求,另一方面,表现为群众对于数字治理权力的需要,在实行全过程人民民主的当下,通过信息技术让人民群众理解决策、参与决策,是数字化建设的一大目标。第二种理念的转变体现在政策决策者开始基于数据做决策理念的转变,即根据现实的数据进行科学决策的意识转变。第三种理念是政府整体由传统的治理格局管理者向治理格局服务者的理念转变。理念的转变意味着从实施到应用层面彻底的转变,也是政府治理由传统治理、新公共管理的治理模式向数字治理模式转型的过程。数字治理能够让政府在保证政府内部行政任务的基础上收集群众的治理需求,并通过相应的数据处理平台对群众的需求按照相应的困难程度、紧急与否进行任务的分配,由相应的政府组织牵头,实现治理的精细化、全面化。理念转变对于数字治理视角下的治理效能的提升路径如图4所示。

3) 数据处理链条对治理效能的提升

在社会治理中,大数据作为用于治理的资源,它不仅能够直观展示代表事物的信息,通过技术化处理,数据的可视化展示也可以让政策决定者看清事物之间的联系。这其中既有不同事物之间的横向联系,又有同一事物在不同阶段的纵向联系。政府通过建设数据平台对大数据资源的利用所带来的效用,不仅仅包括政策实行过程中对于数据的参考,而且包括数据的收集渠道一定不低于政策执行中对大数据技术的使用。数据处理链条带来的数字治理视角下的治理效能提升来源于数字处理链条中每一条步骤上。从数据采集上来说,群众在政务平台提出的诉求被政府及时认真回应,提高人民对治理的满意度水平;从数据识别的角度看,通过文本识别、人工智能等技术对于社会诉求、社会问题现象进行更加快速的处理,从而促进社会治理效能的提升;从数据赋能与数据融合的角度看,通过数据的组合应用,将社会的实际联系以数据的形式展现,一方面提升数字治理决策的有效性,提升社会治理效果,另一方面数据库的平台也能够反馈数字平台的建设,提高政府的数据管理能力,进而数字效能的提升。数据处理链条带来的数字治理视角下的治理效能提升如图5所示。

Figure 5. Impact of the data processing chain on the digital governance effectiveness

图5. 数据处理链条对数字治理效能的影响

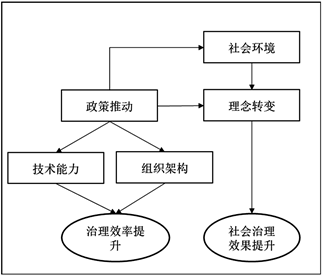

4) 政策环境对治理效能的提升

政策环境对于数字治理视角下治理效能的提升一方面体现上级政策或者本地政策对于数字治理建设的支持,上级政策通过财政或者人才支持推动数字治理人才队伍的建设或者技术设施的引进,从而提升当地政府的数字治理能力;另一方面,本地通过推动发布法律法规推动政府内部的技术与组织架构的嵌合,此外,通过政策的推动也逐渐在政府内部不断树立数字治理决策的理念和为人民服务的理念研究中讨论的社会环境主要为社会的技术环境,通过技术在社会的传播:如更广泛的5G移动设备、更先进的算法、技术工具等,也带来了社会整体理念的转变,从而进一步提升社会的治理效果,从而带动数字治理理念的转变,群众更有意愿、也更有能力为自身争取治理的权利。下图6为政策推动与社会环境对数字治理视角下的治理效能提升的路径作用图。

Figure 6. Impact of the policy environment on the digital governance effectiveness

图6. 政策环境对数字治理效能的影响

5) 多元共治对治理效能的提升

数字治理的发展离不开技术支持,然而,在使用技术过程中,更应注重多方需求关系。政府作为主体,可充分利用各种力量,创造社会最大合力,这是其最大优势。因此,建设数字治理格局需要更好地处理多方参与的逻辑关系,以实现数字治理的最大效益。多元治理格局中效能提升的路径如图7所示。

Figure 7. Impact of pluralistic co-governance on the digital governance effectiveness

图7. 多元共治对数字治理效能的影响

5. 结论与建议

5.1. 研究结论

本研究认为,在C市数字治理建设的案例中,影响其数字治理视角下治理效能的因素主要有技术能力、组织架构、政策方案、理念转变、数据链条管理以及多元参与度六个方面。技术能力通过对政府内部各个职能机构的培训、重组、构建出有着较高数字治理能力的组织架构,从而推动数字治理能力的提升。数字政策为县域数字治理带来了财政专项支持资金、重点支持数字基础设施建设和人才团队的建设,同时,数字政策大环境又推动着数字社会环境的形成和政府治理理念的转变。理念转变体现在政府在数字治理格局中理念的转变,政府以数据为工具作出更准确、更科学的决策。数据处理链条的优化,从基本的数据安全保障到数据采集再到数据的层层应用,各层级政府、职能部门利用数据进行更高效的、合理的决策也会提升社会的治理效果。多元参与共治通过数字治理平台让政务公开便捷透明更近一步,使得公民、社交媒体等广泛参与政府决策征求意见与实施监督行为中,以“人民为中心”提升治理水平,及时发现和解决社会公共问题,增加政府在人民心中的公信力。

5.2. 提升建议

基于研究结论,数字治理视角下治理效能的提升主要可以从以下方面着手:第一,地方政府应当不断完善信息基础设施,建设更高质量的网络环境,让群众更多地享受到信息化带来的红利,推动治理体系向多元化互动建设转变,重视协同力量,培养协同主体的主人公意识,多方合力推进治理格局建设。第二,要重视提升社会各界参与数字治理的内生动力,通过政企合作、政府购买服务、社会力量直接投入等方式,拓宽数字治理新方式。第三,地方政府要重视社会的作用,要认识到建设数字治理的最终目的是服务群众。不仅要满足群众在数字化生活方面的需求,还要考虑群众在治理环境、数字化平台、物联网等方面的需求,坚持以需求为导向搭建数字治理格局,最大程度地契合公众对数字时代的期待。