1. 引言

留守儿童是我国经济社会转型期出现并将相当长时间存在的特殊社会群体。根据2016年颁布的《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,留守儿童是指“父母双方外出务工或一方外出务工,另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人”(国务院,2016)。根据《中国2020年第七次人口普查资料》样本数据推算,目前全国留守儿童超6000万,且人数持续增长,其心理健康状况受到日益关注,留守儿童能否健康成长关系到家庭和睦与幸福、社会稳定与发展。

主观幸福感(subject well-being)指个体依据自我内化的标准对其生活质量的主观评价,是衡量心理健康水平的重要指标之一,具有主观性、整体性、稳定性、平衡性等特征(Diener et al., 1999)。其中包括认知成分和情感成分两种亚成分(Diener, 2000);认知成分即生活满意度,指个体对其生活质量所作的认知评价(Diener & Diener, 1995);情感成分则包括积极情感和消极情感,是个体在生活状况的情感体验(Diener et al., 1999)。留守儿童的主观幸福感是衡量其心理健康状况的重要指标之一。

在以往对于留守儿童心理健康状况的研究中,更多的是关注其消极情感,如认知与行为偏差、过激行为等。积极情绪和消极情绪的双变量模型(Larsen 2001)中提到积极情感和消极情感是独立的;即个体的消极情感降低并不代表其积极情感就会上升。因此,学术界在关注留守儿童的消极情感的同时,也应该更加关注其积极情感(袁书华,邢占军,2018)。通过加深对留守儿童主观幸福感的了解,我们才能知道他们的内心感受和情感需求,才能够为提供提高留守儿童生活质量和政策制定提供科学依据,从而帮助减少留守儿童的心理问题,推动社会发展,促进社会和谐稳定。

经查阅文献发现,目前留守儿童和非留守儿童的主观幸福感是否存在显著性差异具有较大争议。部分研究者报告留守儿童的主观幸福感显著低于非留守儿童(陈佳,2019;李晓巍,刘艳,2013;王克静,2013;张莉,申继亮,2011;喻永婷,张富昌,2010;陆建兰等,2010);例如,陈佳(2021)在对农村小学高年级留守儿童的调查中提到了监护人文化程度较低、社会资源匮乏、师资力量单薄以及对心理健康教育的重视程度不够导致了留守儿童的主观幸福感较低;陆建兰等人(2010)对河池地区的留守儿童调查后指出:留守儿童主观幸福感较低的原因可能是由于留守儿童的生理需要、安全需要和自我实现需要未得到满足;喻永婷和张富昌(2010)则认为导致留守儿童的主观幸福感较低的原因是父母外出,进而导致留守儿童缺少亲情的呵护、生活环境受到影响、教育和监管减少、受到歧视等。但与此同时,另外一部分研究者报告留守儿童与非留守儿童之间的主观幸福感不存在明显差异(张丽芳等,2006;陈亮等,2009;宋淑娟,廖运生,2008;胡芳等,2011)。除此之外,对于留守儿童和非留守儿童在主观幸福感上各维度的结论也不一致。例如,部分研究报告留守儿童和非留守儿童在家庭满意度上不存在显著差异(朱家妹,2017;李雪丽,2017;尹观海等,2018);另一部分研究报告留守儿童与非留守儿童的家庭满意度之间不存在显著差异(卢春丽,2018;尚航欣等,2019;张晓丽等,2019)。一部分研究报告留守儿童与非留守儿童的友谊满意度存在显著差异(吕学巧,2013);另一部分研究报告留守儿童与非留守儿童的友谊满意度不存在显著差异(冯喜珍等,2016;谢妮,2021;祝翠平,2019)……

而目前留守儿童这一群体的元分析文章主要与心理韧性、社会支持、孤独感等方面相关,并未对留守儿童的主观幸福感进行研究。所以,本研究通过元分析的方法探讨了留守儿童和非留守儿童之间主观幸福感的差异以及影响留守儿童主观幸福感的调节因素。

2. 对象与方法

2.1. 对象

2.1.1. 文献检索策略

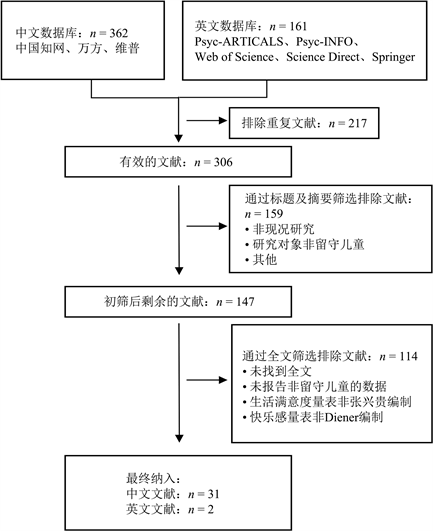

Figure 1. Flow chart of literature screening

图1. 文献筛选流程图

本研究中的中文数据库使用了中国知网期刊、万方期刊、维普期刊;英文数据库使用了Psyc-ARTICALS、Psyc-INFO、Web of Science、Science Direct、Springer;并使用谷歌学术进行补充检索。

通过对同类型元分析文章中检索词的总结,确定了本研究的检索词。即以“幸福感、主观幸福感,生活满意度,积极情感、消极情感、积极情绪、消极情绪、正性情感、负性情感、正性情绪、负性情绪;留守、留守儿童、留守青少年、留守学生、留守幼儿”为关键词检索中文文献。以“happiness、well-being、subject well-being、life satisfaction、living satisfaction、positive emotion、negative emotion;left behind、left-behind children、left-behind adolescent、stay-at-home children、stay-at-home adolescent、leftover children、leftover adolescent”为关键词检索英文文献。同时,为了使文献检索更加全面,对综述和相关文献的参考文献进行了人工检索;也对张兴贵等人(2004)发表的《青少年学生生活满意度结构和量表编制》这篇文献的引证文献进行了人工筛选。检索的时间范围为近十五年;检索结果见图1。

2.1.2. 文献纳入标准

本研究纳入文献的标准为:1) 公开发表的中文文献或英文文献;2) 研究对象均为年龄低于16周岁的留守儿童;3) 在文献中有非留守儿童作为对照组;4) 文献使用的量表为张兴贵编制的《青少年生活满意度量表》和Diener编制的《快乐感量表》;5) 研究结果能完整地报告元分析所需要的描述性统计结果;6) 重复发表的文献仅纳入一篇。7) 样本来源地为我国。最后纳入的文献具体见表1。

Table 1. Basic characteristics of the included literature

表1. 纳入文献的基本特征

2.2. 方法

2.2.1. 研究工具

目前用于测量主观幸福感的量表种类繁多。本研究用于测量生活满意度的量表选择张兴贵在2004年编制的《青少年生活满意度量表》;情感成分则采用Diener编制的《快乐感量表》。

《青少年生活满意度量表》是张兴贵基于我国集体主义的社会背景并在文献分析的基础上,借鉴国外主流的生活满意度量表,通过访谈、填写开放式问卷等方法提出加入学业和自由两个独特的因子,与家庭、友谊、环境和学校因子共同构成更高阶的生活满意度,最后改编而成(张兴贵等,2004)。该量表包含6个维度,分别是家庭满意度、友谊满意度、学校满意度、学业满意度、环境满意度和自由满意度,采用7点记分,分数越高表明生活满意度越高。该量表此的同质性信度介于0.71~0.91之间,总量表和各分量表的稳定性信度介于0.54~0.85之间(张兴贵等,2004)。而在此后的研究中,不少研究者的对该量表的信效度进行重测;例如雷雅琴(2021)在研究中对量表同质性信度进行检验,各分量表的同质性信度介于0.69~0.85之间;周春丽(2020)的研究中量表同质性信度为0.75;张璐(2014)在研究中测得量表的同质性信度为0.93。上述结果均表明该量表是可靠的。

对于情感成分的测量则采用Diener编制的《快乐感量表》(Diener, 2000)。此量表由积极情感和消极情感条目两部分组成,采用7点记分,分数越高表明积极情感或消极情感体验越强烈。张兴贵(2003)对《快乐感量表》进行了探索性因素分析和信度检验,发现其达到了测量的要求;该量表的总体同质性信度为0.84,其中积极情感、消极情感的同质性信度分别为0.80、0.86。结果表明该量表同质性信度良好。

在张兴贵编制完《青少年生活满意度量表》后,采用经过本土化的《青少年生活满意度量表》和《快乐感量表》便逐渐成为测量主观幸福感的常用方法之一。同时,在撰写本文的过程中发现部分研究者的将生活满意度和主观幸福感二者相混淆;即文章标题为主观幸福感,但文章仅采用了《青少年生活满意度量表》,未采用《快乐感量表》;所以本文仅将这些数据用于讨论留守儿童与非留守儿童在主观幸福感中生活满意度以及六个维度上的区别。

本研究在进行亚组分析时考虑到可能是由于量表的差异导致结果不同,所以也对在留守儿童主观幸福感领域使用其它量表的文献依照文献纳入标准进行了筛选,发现不同的量表均有少量的文献符合纳入标准。由于随机效应模型对纳入文献的数量有一定要求,若纳入其它量表进行比较,则会导致比较时不同量表下符合纳入要求的文献数量失衡;所以本文仅纳入采用上述测量方式的文献。

2.2.2. 文献编码

本研究的文献编码由4名本科生共同完成,纳入完毕后相互交换检查;如果遇到意见不统一的文章,经过商量后统一意见。编码信息主要包括:篇名、第一作者、文献发表时间、文献来源、样本来源地、留守儿童与非留守儿童各自主观幸福感及各维度的样本量、均值、标准差(未报告标准差则纳入p值或t值);而性别、父母外出类型、学龄段、地区四个亚组则分别纳入每篇文献所报告留守儿童主观幸福感的样本量、均值、标准差(未报告标准差则纳入p值或t值)。

2.2.3. 模型选择与异质性检验

与固定效应模型相比,随机模型则更能贴近现实生活,同时也可以考虑到研究内和研究间的变异情况。通过梳理文献发现留守儿童的主观幸福感可能会受到性别、学龄段、父母外出类型、是否独生子女等因素的影响,所以本研究更适合选择随机效应模型(Stubbs et al., 2015)。

此外,使用Q检验分析不同研究之间的异质性;若检验结果显著,则说明各项研究之间存在较高的异质性,适合选择随机效应模型;若检验结果不显著,则适合选择固定效应模型(Lipsey & Wilson, 2001)。同时也采用I2评价异质性的大小;I2越大,则说明异质性越明显;当I2 ≥ 75%时为高异质性,更加适合选择随机效应模型(Higgins et al., 2003)。

2.2.4. 统计方法

数据分析软件使用CMA V3.0,并选择Cohen’s d值作为效应量来比较留守儿童和非留守儿童在主观幸福感、生活满意度和情感成分上的差异。在发表偏倚检验中使用漏斗图法、Egger’s线性回归系数和失安全系数来评估发表存在发表偏倚的可能性,同时对可能存在发表偏倚的维度采用剪贴法进一步评估。最后采用敏感性分析来进一步测量元分析结果的可靠性。

3. 结果

3.1. 异质性检验

表2中的结果表明本研究各维度的Q检验结果均显著;各维度的I2结果均为高异质性;所以本研究采用随机效应模型。

Table 2. Heterogeneity test results

表2. 异质性检验结果

3.2. 主效应检验

采用随机效应模型分析对留守儿童和非留守儿童在主观幸福感及其各维度上的差异进行分析;结果表明除情感成分外,留守儿童和非留守儿童在主观幸福感及各维度上均存在显著差异。根据Cohen (1992)的建议,|d| ≤ 0.2为小效应、0.2 < |d| < 0.8为中等效应、|d| ≥ 0.8为大效应。表3中的结果表明留守儿童与非留守儿童在生活满意度、友谊满意度、家庭满意度、环境满意度和积极情感上为中偏小效应,在主观幸福感、学业满意度、学校满意度、自由满意度和消极情感上为小效应。

Table 3. Main effect test results

表3. 主效应检验结果

3.3. 亚组分析

对留守儿童主观幸福感的得分进行亚组分析,结果见表4。留守儿童的主观幸福感得分在性别这一亚组不显著(p > 0.05),说明留守男童和留守女童之间的主观幸福感不存在显著差异。留守儿童的主观幸福感得分在父母外出类型这一亚组不显著(p > 0.05),说明父母均外出、父母外出和母亲外出这三种类型的留守儿童在主观幸福感上不存在显著差异。在学龄段上,留守小学生和留守初中生之间的主观幸福感存在显著差异(p < 0.05),留守初中生的主观幸福感显著高于留守小学生。在地区这一亚组中,西部地区的留守儿童的主观幸福感得分高于中部地区的留守儿童,二者之间存在显著差异(p < 0.001)。

此外,为保证亚组分析每个水平下的研究均能代表该水平以及研究结果的稳定性和可靠性,检验亚组时每个水平下的效应量个数应不少于3个(Dong et al., 2019);由于学龄段中的高中和地区中的东部地区效应量个数均少于3个,所以未对其进行讨论。

Table 4. Subgroup analysis of left-behind children’s subjective well-being scores

表4. 留守儿童主观幸福感得分的亚组分析

注:Qb表示组间异质性Q检验。

3.4. 发表偏倚

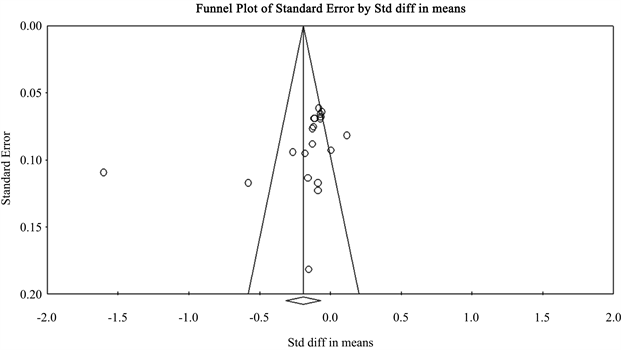

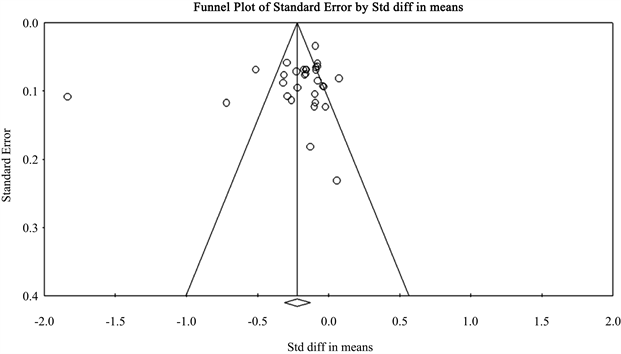

图2中留守儿童与非留守儿童的研究在主观幸福感上的漏斗图存在不对称,说明该维度可能存在发表偏倚;而图3中留守儿童和非留守儿童的研究在生活满意度上的漏斗图对称,说明该维度存在发表偏倚的可能性较小。

由于漏斗图的判断存在主观性,所以本研究也使用Egger’s线性回归和失安全系数(Classic Fail-safe N)来判断存在发表偏倚的可能性,具体结果见表5。从Egger’s线性回归的结果来看,各项研究在主观幸福感及各维度上均不存在显著差异,存在发表偏倚的可能性较小。从Classic Fail-safe N的结果来看,除情感成分外,各维度的结果均远大于5k + 10 (k为研究个数),即均需要纳入大量涉及本研究主题的文献才能使结果不显著,这与实际不符;所以表明除情感成分外各维度存在发表偏倚的可能性较小。

由于Classic Fail-safe N的结果表明情感成分可能存在发表偏倚,所以采用Duval和Tweedie提出的剪贴法(Trim and Fill)对该维度进一步分析(Duval & Tweedie, 2000)。剪贴法结果发现,向左侧添加了6项研究后,置信区间为(−0.24, −0.06);结果显著,所以在该维度上存在较小的发表偏倚。

Table 5. Presents the results of the bias test

表5. 发表偏倚检验结果

注:LL、UL表示Egger’s regression Intercept的95%置信区间的下限和上限。

Figure 2. Funnel chart of research on subjective well-being of left-behind children and non-left-behind children

图2. 留守儿童与非留守儿童主观幸福感研究的漏斗图

Figure 3. Funnel diagram of life satisfaction study of left-behind children and non-left-behind children

图3. 留守儿童与非留守儿童生活满意度研究的漏斗图

3.5. 敏感性分析

使用CMA V3.0中“one study removed”功能进行敏感性分析发现,剔除任意一个样本。结果显示留守儿童与非留守儿童主观幸福感的效应值在−0.11~−0.21之间浮动,说明元分析最终的估计结果具有较高的稳定性。

4. 讨论

本研究采用元分析的方法对留守儿童和非留守儿童主观幸福感的差异进行了比较,同时也对影响留守儿童主观幸福感的调节因素进行了亚组分析。

4.1. 留守儿童与非留守儿童主观幸福感的具体差异

4.1.1. 主观幸福感

研究结果表明留守儿童的主观幸福感显著低于非留守儿童(p < 0.05),为小效应(d = −0.19)。出现该结果的原因可能是留守儿童的生理需求以及安全需求未得到满足,致使更加高级的需求无法得到满足,导致了留守儿童的主观幸福感显著低于非留守儿童(陆建兰等,2010);还有可能是父母的外出务工导致留守儿童家庭不完整以及未得到或得到较少的关心、爱护(吕学巧,2013)。

4.1.2. 生活满意度

留守儿童在生活满意度上的得分显著低于非留守儿童(p < 0.05),为中偏小效应(d = −0.22)。同时,留守儿童在六个维度上都显著低于非留守儿童(p < 0.05);家庭满意度(d = −0.28)和友谊满意度(d = −0.26)为中偏小效应;学业满意度(d = −0.19)、学校满意度(d = −0.16)、环境满意度(d = −0.15)和自由满意度(d = −0.14)为小效应。

结果表明,在家庭满意度上留守儿童与非留守儿童之间的d值最大。出现这种情况的原因可能是父母外出或者其中一方外出导致原有的家庭结构发生了变化,使得留守儿童承担了更多的责任;同时父母的缺位,使得留守儿童得到的关爱不如非留守儿童。除此之外,儿童在青春期的时候可能拥有比较大的倾诉欲望,但由于家庭重要成员的外出导致留守儿童倾诉对象缺失,而非留守儿童却可以随时向父母或者其中一方倾诉;所以留守儿童在家庭满意度上比非留守儿童拥有更低的满意度(张晓丽等,2019)。

与非留守儿童相比,留守儿童在友谊满意度上得分也比较低。造成这一现象的原因可能是留守儿童的亲子依恋较差;而亲子依恋是儿童与其它个体建立良好关系的基础(Bowlby, 1982)。亲子依恋也可以直接预测主观幸福感,所以留守儿童较差的亲子依恋导致了其与同伴或教师相处时会比较难建立良好的关系(李晓巍,刘艳,2013),进而影响其友谊满意度。

留守儿童在学业满意度上得分较低,其原因可能是留守儿童的父母外出导致了文化程度较低的爷爷奶奶不够重视学业或者不能够对留守儿童的学业进行辅导,也导致了外部监督的缺少;同时留守儿童本身可能也缺乏自制力,进而影响留守儿童的学业成绩(匡仪等,2016)。此外,留守儿童在生活中不仅要完成自己的学业还需要承担家庭的责任,因此在家庭和学业两方面无法兼顾也是导致留守儿童学业满意度较低的原因(张晓丽等,2019)。

导致留守儿童学校满意度较低的原因可能是农村地区的教育资源比较匮乏。此外,留守儿童的成绩大多低于非留守儿童,由于成绩比较差所以老师对留守儿童给予更少的关心和帮助,并且留守儿童的师生关系和同学关系等人际关系不良,所以也导致留守儿童对学校的满意度较低(喻永婷,张富昌,2010)。

留守儿童在环境满意度上得分较低。其原因可能是留守儿童能够越来越容易地从网络以及各种大众传媒上看到城市的繁华,进而与其自身的生活环境形成鲜明对比,导致其环境满意度较低。此外,父母在大城市工作的儿童在假期会去到城市生活一段时间,他们直接的体验到了大城市的繁荣、交通的便捷和经济的发达;这也和他们自己生活的环境形成了对比(尹观海等,2018)。

在自由满意度这个维度上,留守儿童的自由满意度低于非留守儿童。出现这样情况的原因可能是留守儿童大部分身处较为偏远的地方,他们无法对自己生活的环境自由选择;同时,留守儿童家庭经济条件一定程度上限制了消费的选择权;进而使得他们的自由满意度也较低。

4.1.3. 情感成分

情感成分上,留守儿童的积极情感显著低于非留守儿童(p < 0.05),属于中等效应(d = −0.31);留守儿童的消极情感显著高于非留守儿童(p < 0.05),属于小效应(d = 0.20)。

影响留守儿童的积极情感显著低于非留守儿童、消极情感显著高于非留守儿童的原因可能是父母外出务工导致亲子关系疏远,孩子遇到问题不能与父母及时的沟通,导致留守儿童感受不到关爱或产生抑郁情绪(胡芳等,2011)。从认知上来说,留守儿童长时间和父母分离,所以他们缺乏父母的关心和及时教育,因此看待问题容易片面、消极(吕学巧,2013)。因此留守儿童会比非留守儿童容易产生更多的消极情感、更少的积极情感。

4.2. 留守儿童主观幸福感的亚组分析

亚组分析结果显示,留守儿童的主观幸福感得分在性别、父母外出类型这两个亚组上不存在显著差异;而在学龄段和地区这两个亚组下存在显著差异。

在性别上,留守男童和留守女童在主观幸福感上不存在显著差异。性别这一亚组不显著的原因可能是留守男童和留守女童在留守的情况下主观幸福感都比较低,进而导致二者之间的主观幸福感不存在显著差异。原因也可能在于现在的学生大多数都是独生子女,重男轻女的思想已经越来越少,无论男孩或女孩都会受到家人的细心照顾(宋灵青,2010)。

在父母外出类型这一亚组中,研究结果显示,无论是父亲外出、母亲外出和父母均外出,留守儿童的主观幸福感得分均较低,不存在显著差异。说明当儿童处于留守状态时,家庭结构的不完整则会给留守儿童的主观幸福感产生很大的影响(袁书华,邢占军,2018)。而其中,母亲外出的留守儿童在主观幸福感上的得分最低;这可能和母亲是留守儿童及时而直接的情感支持来源和主要的教育者有关,进而使得母亲会对留守儿童的情感和认知产生更大的作用(张莉等,2014)。

在学龄段方面,初中留守儿童的主观幸福感显著高于小学留守儿童。其原因可能是他们接触的知识和生活中的人让他们明白自己目前的生活可以通过努力改变,他们并不像低年级学生一样被动接受现在的生活条件,所以使其产生更高的主观幸福感。

在地区中,西部地区的主观幸福感要高于东部地区,二者之间存在显著差异。其原因可能是由于西部地区经济发展水平普遍较低,同一群体内部的收入差距较小,进而导致该群体的主观幸福感较高(Amendola & Dell, 2015)。

最后,由于原文数据报告不全、部分文献只报告了生活满意度以及符合纳入标准的文献较少等原因,所以本文未对留守儿童和非留守儿童的主观幸福感进行亚组分析,也没有对影响留守儿童主观幸福感的其它因素(例如是否独生子女、留守时间长短、与父母的联系频率等)进行讨论。而未来可以对留守儿童不同亚组下主观幸福感的具体维度差异进行讨论与总结;需说明的是,本次研究中部分亚组纳入的文献较少,因此对有关结论的解释仍待商榷。

5. 结论

留守儿童在主观幸福感及其各维度上的体验感明显比非留守儿童更低;学龄段和地区这两个调节因素会对留守儿童的主观幸福感产生较大的影响。我们应该认识到留守儿童目前在主观幸福感上存在的问题并给予其更多的帮助。

基金项目

国家级大学生创新创业训练计划项目S202210622016;川南学前美育发展研究中心重点项目(XQMY22-01)。

NOTES

*通讯作者。