1. 引言

城市是一个鲜活的生命有机体,城市发展的全过程是一个成长、完善、更新、改造的新陈代谢的过程。而酒店,正成为城市更新越来越重要的承载项目,业态、盈利以及规模拓展之外,酒店于城市更新还有更深层次的意义,成为城市中可感知的“微地标”。随着城市的多元化发展,地标也一改往日的庞然大物,分化成许许多多小而美的微地标,在各类社交平台构成的新形式媒体上散发着城市的吸引力。

酒店改造是对现有酒店建筑进行功能、设计、技术等方面的改变和提升,以满足不断变化的市场需求和提高客户体验。对既有酒店进行更新改造,不仅为城市带来了经济效益,还为城市注入了文化和社交活力,吸引着人们前来探索、体验和分享城市的故事,推动着城市不断成长、完善和更新,持续演化为一个更加生机勃勃的有机体。

2. 前期定位策划

项目位于济南市槐荫区经四路539号,属于济南市的老城区,商业配套齐全,住宅密集,居民众多,交通便利:经由经四路可在二十分钟内通达济南市中心城区及重要景点,如趵突泉景区、大明湖景区、泉城路商圈、天桥商圈等;周边功能业态以国企、央企及省级、市级的医疗机构为主;此外,项目可于经十路快速到达二环西路及济南绕城高速,具备与济南市其他地区及济南周边城市的通达性。

项目原有功能设施以会议、餐饮为核心,停车位优势明显,改造前以会议客源为酒店主要的客源,另有周边居民的探亲访友、婚事宴请及各类考试等需求带来的部分客源;另外,由于所在区域区位优越,交通便利,距离济南市区的核心景点通达性较好,在节假日和暑期等旅游旺季也会吸引少量的休闲客源入住。

鉴于项目的区位环境、市场竞合关系、项目原有客群场基础及项目原有的设施配置条件,在待改造酒店经过全方位的改造提升后,酒店板块业务定位为竞争区域中的中端商务会议型酒店。

3. 改造设计研究

根据前期策划定位指导,在改造设计阶段结合既有酒店现场调研和分析,重组了酒店的场地环境,更新了酒店的建筑形态,优化了酒店的内部功能,传承了酒店军旅与“长城”的文脉特点,营造了大气现代的高标准功能空间,既彰显了酒店自身风格特征,又与城市面貌和自然环境有机融合。

3.1. 场地环境重组

3.1.1. 流线改造

对项目场地进行改造时,首先拆除了原有的部分加建建筑,重新规划了环形消防车道,并将场地划分为前院入口、住宿餐饮主楼、后勤厨房附楼三部分,优化组织机动车的交通流线,分开设置旅客和员工各自的流线,使优化过后的交通顺畅快捷,流线互不干扰。

3.1.2. 景观边界与场地绿化

合理利用前院广场空间在前院设置停车位,并将原有的封闭围墙打开,设置景观边界作为城市奖励空间,使得场地与城市的关系更为融合、有弹性,如图1所示。

Figure 1. Comparison of the transformation in the northeast corner

图1. 东北角半鸟瞰改造效果对比①

入口处设置水景小品景观带,作为酒店的展示面与欢迎景观,放置酒店招牌和各色园林小品陈设,塑造酒店特有的文化气质,强化其标识性,如图2。小品样式根据建筑外形钻石的样式演变而来,使景观和建筑相呼应;其上的诗句描写的是春夏秋冬,因此在种植上植物选择了广玉兰、红枫、羽毛枫、石榴、馨口腊梅、八角金盘等,诗句和植物景观也相呼应,使人感受整齐统一,又不乏趣味。场地内部的景观,在建筑主入口增加小块绿化,使入口更现代美观,同时能与主入口雨棚的树状造型相呼应,有向上自由生长之感,空间感受更舒适大气。在建筑东西两侧依道路新设绿化带,形成林荫道,优化场地环境的同时,可改善客房景观。

3.2. 建筑形态更新

建筑的立面形态,作为内外空间过度转换的直接媒介,在反映内部功能的同时,也体现着建筑的性格,参与城市的形态构成 [1] 。在改造建筑形态时,首先关注了其立面与周围环境的整体性,不能脱离所处的整体环境,注重建筑立面的风格、装饰、材料、造型等方面的更新,使其在改造后满足建筑功能空间需求的同时符合时代审美需求。

项目建筑诞生千禧年,立面设计考究,希腊山花式老虎窗、双短柱窗框、加长的爱奥尼柱式等要素,构成了其整体的经典仿欧式风格的外立面。在改造时,对立面进行一些局部的调整,使其更具有简洁利落的现代感,同时保留建筑自身特色,形成新的独特性。

3.2.1. 立面更新

首先重新设计整合主楼南立面语言,让整体形象更统一,表现出端庄大方、简洁利落的建筑气质,将立面上部分老旧的特征明显的装饰去除,如山花柱式老虎窗和加长爱奥尼柱,保留老虎窗,用深灰色金属板包裹,重新造型,新材料的引入,可以为建筑增添新的生机与活力,新旧对比融合,产生对话关系;同时,新造型的老虎窗在抬头仰望时,有长城墙垛的韵律,与酒店的“长城”文化内涵相契合,如图3所示。

Figure 3. Comparison of the south facade before and after

图3. 改造前后南立面对比①

3.2.2. 入口改造

其次,结合酒店的形象和功能,对主入口重新设计,塑造形象鲜明的入口空间。酒店入口空间的交通流线不仅是连接酒店入口和城市外部道路的交通组织,也是梳理酒店内部功能流线的交通组织 [2] ,作为酒店的门面,入口空间的设计结合了酒店的整体设计理念,以求做到标识性与美感兼具。原有入口采用厚重的石材,有些封闭沉闷;改造后,去掉了首层二层的外墙填充墙和装饰,重新覆盖玻璃幕墙,充分利用框架结构的优势,最大程度的展现明亮时尚的入口外观,使观赏面通透明亮,见图4。对雨棚重新设计,从场地特色出发,从老城街道上浓郁的行道树取材,提取树的形象和寓意,秩序中蕴含着勃发的生命力,使用钢材构造出稳定的三角形结构,交织成树状的雨棚,与灯光结合,在夜晚光影交叠成动人画面,如图5所示。

3.2.3. 标识性设计

之后,结合“第五立面”屋顶,设计建筑标识性的立面元素。在经四路上,由于树木繁茂,电线杆、路灯、标识牌等杂物较多,哪怕是在冬天,酒店的主体立面也被大量遮挡,在缝隙中最为突出的视觉焦点当属东南角的塔楼。因此考虑将远景的标志性重点放在塔楼上。恰逢现况塔楼钢架铁皮老旧需要修缮,考虑将这个至高点的标志性发挥利用。以现代化的玻璃和金属的手法,传承原有的形态记忆,同时借用钻石的形态,让新塔楼更加挺拔明快。将这个晶莹剔透的观景台打造为酒店的特色亮点,极具标志性的造型,让人们从远处就能辨识出酒店的位置,如图6所示。此外,将八层和三层的屋顶平台进行景观布置,形成一个立体的多层次屋顶花园。

Figure 4. The entrance is re-clad with a glass curtain wall

图4. 入口重新覆盖玻璃幕墙②

Figure 5. The effect of the entrance after the transformation

图5. 改造后入口效果②

Figure 6. Comparison of the transformation in the northwest corner

图6. 改造前后西北角鸟瞰图对比②

3.3. 内部功能升级

酒店作为注重体验感的建筑,改造的重中之重是对现有内部空间进行重新规划,针对酒店功能缺失、流线混乱、面积不满足要求的功能性问题,进行功能提升,通过优化空间布局,可以提高功能性、流通性和客户体验。对功能空间的设计遵循了一定的原则,首先要明确功能分区,然后各部分功能之间的衔接也要紧密,合理安排人流活动顺序问题。内部功能由四米的客房空间和公共空间构成,公共空间又包括大堂空间、交通空间和餐饮、商务会议、康体娱乐等其他公共空间。面对这样多的功能空间,改造时需要充分挖掘酒店原有的空间特色,探寻合适的改造方式。

既有酒店建筑由于建成时间较早,基础功能虽齐全,但使用体验和装饰环境都有待升级,并需对空间重新划分。如酒店的大堂在改造前面积过大,考虑到中端酒店的功能设施标准及酒店的经营坪效,改造中适量压缩酒店的大堂空间,在原大堂区域配置全日餐厅。

3.3.1. 大堂及交通空间梳理

大堂作为酒店主要的流通场所,大堂空间是酒店中流线最复杂,也是活动的核心区域,流线设计应该做到客流准确、便捷、快速,流线要尽量以人为本,实现客人在大堂空间的舒适感,物流和服务流也要做到简洁明了 [3] ,包含接待、登记、休息等候、寄存、展示等功能,设有服务台、休息厅、大堂吧、电梯厅等公共设施,是一个开放舒适的功能空间。项目酒店的大堂在改造前有服务台所在空间不舒展,客房与餐饮会议的竖向流线有交叉,旋转步梯阻碍动线且梯段窄不利于上下通行的问题。

改造时对大堂原有功能空间重新梳理,大堂整体面积缩小,但空间更舒展流畅,如图7、图8。首先,将旋转步梯移除,使得空间更为开阔,并在大堂东侧设置两台新电梯,分担会议餐饮客流,使其与客房客流分开,优化使用体验,同时也更有利于酒店的安全管理。其次,将大堂深处的服务台外移至空间开阔处,采光也更好,客人在服务台办理业务时,不会感觉压抑;原本放置服务台的位置与附楼部分结合成方正的矩形空间,置入全日制自助餐功能,完善酒店的餐饮服务内容。另外,整合大堂周边空间,置入大堂吧、商务会客区、等候区,和外租商铺等功能,提高了大堂的使用性,提升住客体验感。

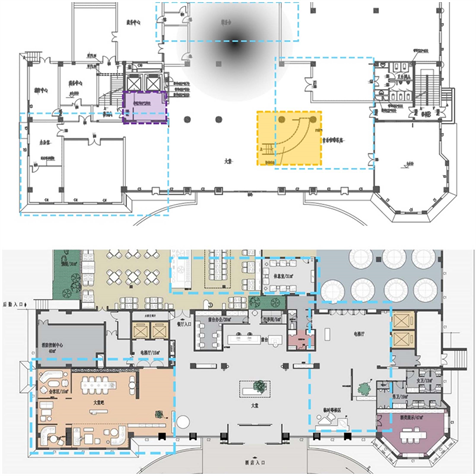

Figure 7. Comparison of floor plans before and after the lobby renovation

图7. 大堂改造前后平面图对比②

Figure 8. Comparison of lobby space before and after renovation

图8. 改造前后大堂空间对比①

3.3.2. 客房空间升级

客房作为酒店服务的根本,是酒店最重要的功能之一,是客人停留时间最久的区域,良好的客房设计能够营造舒适自然的意境,提供给客人一种回家的感觉,让客人能够真正地放松真心,卸下疲惫。在酒店改造中,是整个设计的关键,遵循以下原则:客房类型的多样化、降低改造程度、尽量减少客房数量变化、打造特色客房。

项目酒店的房间面积相对于品质较好的同档次酒店相比较小,因主楼结构,部分套房的转换受到限制。在改造时,于原有客房数量的基础上拆分套房以增加客房数量,调整客房的整体户型配比,增加产品溢价。改造后酒店客房集中分布在宾馆的4至9层;局部调整客房布局,去除不再符合市场主流需求的三床房、四床房、五床房,房间尽量按大床房和标准间布置,保留套房,并新加入好莱坞房型和复式套件房型,为消费者提供更多选择,实现更广泛的多层次年龄段客源覆盖。房型升级方面,原有九层的宴会厅及包房拆除,作为客房楼层统一打造:由于九层视野较好,并且层高较高,有条件打造成复式格局房型,作为长包房、酒店公寓等特色房型打造,形成酒店的客房亮点,如图9、图10。

Figure 9. Floor plan before and after room renovation

图9. 亮点客房九层及夹层改造前后平面图②

3.3.3. 其他公共空间更新

随着时代的发展,酒店的公共空间功能也越来越丰富,如餐饮空间、商务会议空间和康体娱乐空间等,是人与人、人与建筑、人与环境发生交流对话的场所,更能向各位消费者和潜在消费者们展示建筑的特色,因此在改造中应结合周边环境和市场定位等因素综合考虑,而不是仅仅做简单的功能堆砌。

Figure 10. Renderings of the home loft room type

图10. 居家loft房型效果图②

1) 餐饮空间

酒店的餐饮空间在酒店的公共空间中占据了重要的地位,现存酒店中许多餐饮面积不能满足等级标准或更多客源的需求,餐饮面积需要修正和增加,另一方面餐饮空间狭隘和封闭,不能适应开敞式和流动餐饮空间的需求。为此,在改造时应对餐饮空间面积做出调整,灵活划分餐饮空间,保证餐饮空间的流动性和开敞性。

项目酒店的餐饮是优势项目,因此在改造中,需要提高餐饮设施配置及品质,以更好地发挥其优势,并间接拉动会议及住宿需求。改造前,酒店配有三个餐饮设施,分别为位于大堂的茶室、全日制餐厅和中餐厅(含包房),改造重点在打造丰富多样的餐饮功能空间,提升就餐环境及体验上。一层在大堂空间重新整合后,用功能更全面的大堂吧替换了原有的茶室,如图11,在主楼和附楼之间增加了全日制自助餐厅,见图12,并与宴会厅(图13)相连,丰富餐饮服务形式,合理分配了大堂原有空间。

Figure 11. Renderings of the lobby bar after the renovation

图11. 改造后大堂吧效果图②

Figure 12. Renderings of the renovated all-day dining restaurant

图12. 改造后全日制餐厅效果图②

Figure 13. Renderings of the remodeled ballroom

图13. 改造后宴会厅效果图②

2) 商务会议空间

商务会议空间为酒店提供了承接各种会议和集会性活动的能力,一般包括宴会厅、会议室、多功能厅等功能空间,改造时应合理布局设置。

项目酒店改造前配有两个多功能厅,一个是位于三层的多功能厅,可容纳160~180人,主要用于会议召开;另一个多功能厅位于九层,主要用于承接婚宴;此外还有六个中型会议室和一个小型会议室位于二层,功能距离较远,流线不明朗。因此在改造时,为避免流线交叉,九层的宴会厅改为客房,会议和宴会功能集中到了三层。三层存在大会议室前厅小、卫生间蹲位数量不满足规范需求、房间不满足宴会需求的问题。在改造中,将南侧五个中型会议室的其中两个会议室隔墙拆除,替换为可推拉的隔墙,沿墙增设茶歇台,空间使用起来更灵活,既可以满足会议需求,也可以满足宴会需求;正对住客电梯厅的会议室改设健身房功能,丰富酒店服务内容;保留两个原有的中型会议室,增设茶歇台,升级会议设施。走廊北侧的会议室改为卫生间和辅助用房,增加了卫生间的面积,符合规范,满足本层使用需求,原本卫生间拆除,与原有前厅合并为开阔的新会议前厅空间,符合规范、提高安全性的同时,改善了使用者的空间体验感,如图14。

4. 结语

随着中国城市化进程推进以及酒店行业的发展,越来越多的老旧酒店着力进行新一轮的改造更新,如何理解旧建筑的特征,保证好旧建筑精华的同时能够最大限度地满足新功能的需求,是改造面临的挑战与机遇。

项目酒店作为老城区发展的见证者与参与者,在随着城市的发展对自身全面更新升级之外,也保留着属于自己和城市的文脉记忆。更新改造基于此,从场地环境重组、建筑形态更新、内部功能升级等角度入手改造既有酒店,提出场地流线改造与设置景观边界、立面与入口更新、重组大堂空间、升级客房空间、丰富公共功能空间等具体改造措施,使其在保留自身特色的同时,融入自然与城市环境,在功能上更贴近人们日新月异的使用需求,丰富了酒店体验感,跟上时代与城市发展的步伐,为类似酒店建筑的更新改造提供了参考。

注释

①图1、图3、图8来源:作者自摄、自绘

②图2、图4~7、图9~14来源:作者自绘