1. 前言

ChatGPT是以深度学习和人类反馈强化学习等技术为基础的大型生成式人工智能语言模型 [1] ,可以与人类实现语言互动,能够完成人类一般的文件处理、文案撰写、代码编写等社会工作,还具有多元输入和输出模式,所以它拥有前所未有的语言处理能力以至于它能胜任多领域的工作,尤其是语言文字领域方面。所以针对它超强的语言能力,有人认为该人工智能已经具备了和人类同等的语言能力,但也有人认为,它绝对不可能拥有自然语言般的语言能力,因此如何正确地认识ChatGPT的语言,既是机器语言与自然语言之争,也是我们对自然语言语义表达的一次再认识。

2. 体认语言学的语义表达

“体认语言学”是四川外国语大学团队的王寅等学者创建的语言学理论,它建立在认知语言学的基础上,是认知语言学的本土化。该语言理论的创新之处在于引进了唯物辩证主义的哲学基础解释语言的生成,明确提出“语言来自人们对现实世界的互动体验和认知加工” [2] ,并构建了“现实–认知–语言”的核心原则,这一理论有极强的逻辑性和解释力。

在核心原则链条中的三者是彼此联系的,王寅先生认为这个链条从左往右是基础关系,从右往左是影响关系 [3] 。即现实是认知的基础,认知又是语言生成的基础,反过来,语言影响认知,认知又影响现实,这三者是相辅相成,缺一不可。其中“现实”对应“体”,即自然外物,是我们认识的对象,“认知”对应“认”,是我们对自然万物加工后的心理认知,需要将认知和现实的互动体验结合起来,才能得到语言的“义”,再同特定的“音”结合起来,才能最终形成“语言”。

3. 体认语言学视域下的ChatGPT语义表达

ChatGPT拥有丰富的数据存储和强大的算法基础,涵盖多个语种,能够借此根据上下文进行流利对话,在使用中,给我们制造了一种人工智能也会语言的假象。但是如果我们从体认角度进行审视,那么机器语言的本质就一目了然了。

如上所述,在体认语言学视域下,语言的生成以“现实”和“认知”为基础,这两者的互动体验是生成语言的基础。但以ChatGPT为代表的机器语言却走了捷径,我们用体认语言学的核心原则衡量它的语言生成,能够清晰地看到ChatGPT的语言只具备最后一环节,即现成的“语言”符号,而缺乏“现实”和“认知”,因此机器语言的本质是对现成的、有限的语料库中的材料和规则的机械组合。

4. 体认语言学视域下的语义表达差异

以下选取对话交际、文学创作、教育教学等三种场景下机器语言与自然语言的对话,可以发现,自然语言虽在不同领域的名称表述上有专业领域性质,但始终贯穿体认语言学的核心原则,具有相当一致的平行对应关系。反观机器语言,它没有语言形成的阶段,因此正是这一本质区别,ChatGPT的语义表达相对于自然语言也就缺乏灵活性、创新性,呈现出模式化特征。

4.1. 对话交际中的语义表达

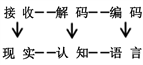

在对话交际中,自然语言的对话过程可以从信息编码角度进行概括为“接收–解码–编码”三个阶段。其中“接收”是基础,然后联系文化知识背景等明白词义,有时还有“言在此而意在彼”的言外之意,因此接受信息常伴随着“解码” [3] 。然后建立在个人言语系统和理解基础上进行编码,因为言语具有个人性,所以表达也有差异,且语境不同,语言表达也迥异。因此整个自然语言中“接收–解码–编码”的对话过程,刚好印证体认语言学的“现实–认知–语言”语言生成过程。如图1所示:

Figure 1. The semantic expression diagram of conversational communication

图1. 对话交际中的语义表达关系图

为了更具体地感知机器语言和自然语言在对话中的语义表达差异,以《十二维度》中,主持人朱梓橦与两位受访者关于“成功”话题的深刻对话和交流,并以相同语句提问ChatGPT。现将部分对话摘录如下:

(《十二维度》中的对话)1

主持人:您觉得您成功吗?

受访者(马清运):我觉得我很顺,但也不见得成功,“成功”,我觉得这个话一定要问我儿子。

主持人:那你觉得你的成功是必然的吗?还是偶然性比较强?

受访者(熊亮):我觉得自己挺成功的,就是你自己其实即便是在一个非常小的垂直领域里,就是比如绘本很多很多,不是说绘本中你是最强的行列,就是说,这一类绘本中你最强,你就觉得自己很红,就是,只是你这一小类的绘本,你就很强,你就觉得自己特别红,别人在不在意、别人好不好跟你没关系的,就不做比较的,因为你就找到了自己,你有幸福感。

(与ChatGPT的对话)

输入:您觉得您成功吗?

ChatGPT:作为一个AI聊天助手,我的成功与否应该以我的表现和用户的反馈为准。因此,我不能确定自己是否成功,但我将一直努力工作,以便能够尽可能准确地回答用户的问题。如果您有任何意见或建议,欢迎随时告诉我,让我能够不断提高自己,为您提供更好的服务。

输入:那你觉得你的成功是必然的吗?还是偶然性比较强?

ChatGPT:我是一个程序,因此我没有情绪和意识,所以无法感受或评价我的成功。但是作为一种人工智能工具,我的程序设计目的是为了尽可能准确地回答用户的问题。我的成功是取决于我的准确性和用户的体验,如果我能够满足用户的需求,那么我的成功就是必然的。当然,有时候也会发生偶然性的情况,比如我的回答过程中可能会遇到问题或者难以理解的问题。但是我会努力解决它们,并继续提高我的表现,以尽可能更好地服务用户。

在自然对话中,主持人面对不同受访者,提问不同:一是称呼不同,前者年龄较大,于是用第二人称的敬辞“您”,能体现出对长者的尊敬,后者用第二人称的“你”,因为主持人和受访者间几乎为同辈,且第二人称还能拉进与受访者的距离;二是提问的具体性和句式还不同,前者是短句和是非问句,以引出这位大家更多对于“成功”的看法。而后者用长句和选择问句,契合自学成才的绘画家熊亮,因此这样的提问更贴合受访者。同时,两位受访者的回答都各有特色,如在用词上,前者用“顺”,后者用短语“挺成功”,前者谦虚说自己还没有儿子成功,后者以自己领域为例,说明对成功的理解。因此不同受访者,思维方式、所处领域等不同,表达方式和内容也各异。

但是ChatGPT却体现出很多人工痕迹。比如在回答中,重复使用“用户”“服务”等词,这是源于设计者出于礼貌的设置。它的对话已经模式化,在正反向提问下,它都会先表明对“成功”或“失败”的看法,最后表明服务态度。且对语言结构理解错误,它把后一句拆分为“成功的必然性”和“偶然性”。因此正如乔姆斯基说“ChatGPT就是高科技的剽窃,在语言理解和认知方面没有任何价值。”它还是人类有限言语库的高仿者,却永远没有人类建立在现实认知上的语言创造性。

4.2. 文学创作中的语义表达

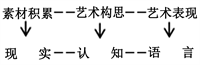

任何艺术作品的创作都有一个过程,文学创作也是如此,董庆炳先生说这个过程可概括为艺术积累–艺术构思–艺术表现三阶段 [4] ,正好对应文学创作的三要素,即生活、思想和技巧,其中“生活”是创作原料,是文学创作的唯一源泉,没有对生活的感知,文学创作就会成为无源之水、无本之木。而思想是社会生活在作家头脑中的反映,社会生活中的材料需要在作家头脑中经过过滤和筛选,所以“素材积累”和“艺术构思”是文学创作的基础。可见文学创作的过程也与“现实–认知–语言”相对应。如图2所示:

Figure 2. The semantic expression diagram of literary creation

图2. 文学创作中的语义表达关系图

ChatGPT下的文学创作,根据董先生的创作三阶段来看,缺乏“积累素材”和“艺术构思”两个环节。

现将李白诗歌中常见的意象“月亮”和常见风格“浪漫飘逸”,以及“近体诗”的格式要求作为三个关键词,两次输入该程序对话筐,将所得两首是个摘录在下:

李白创作的诗句:“月下飞天镜,云生结海楼”“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月”“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”“唯愿当歌对酒时,月光常照金樽里”等。

ChatGPT系统生成的诗:(第一首)月亮浪漫如梦幻,飘逸光华照人间。晶莹剔透如水墨,夜空星辉守候间。皎洁明月寄思念,迢迢天际勾心弦。浪漫之情永留存,近体诗中展宏愿。(第二首)月亮浪漫飘逸天,晶莹剔透照人间。夜幕降临银景映,微风吹拂拂心间。宛如仙子轻纱舞,芳华岁月尽倾泻。静谧夜空添灵感,近体诗篇抒心愿。

通过对比,我们可以看到李白的诗歌是灵动的,“月亮”作为他钟爱的意象,不同心境下,对月亮有不同寄予,或是酒酣交谈的朋友、或是传递思念的信使、抑或是人生感慨的倾诉者、又或是美好生活的憧憬等,所以他笔下的月亮意象有众多的关联意象,如明月、月光、月影、月宫等,这些丰富的意象都与李白自身的境遇、游历等丰富生活体验息息相关,再加上他自身的表达风格,以至于李白诗歌中虽月亮意象很普遍,但每首诗歌的月亮都不同,同时在不着一字中又处处都能见到他的潇洒与豪迈。

反观ChatGPT,它没有留白意识。且由于没有生活体验和认知,只靠前后文和数据库进行推断,所以“会话合作原则”能力弱,会话临时性和公共性突出。例如它会把“月亮”“浪漫飘逸”“近体诗”这些关键词字眼放入到诗歌中,并且表达都很相似,因此这种刻板性正体现了著名文学创作家莫言的评价:缺乏生活体验和认知构思的人工智能是“没有独创性,更没有感情色彩。”的。

4.3. 教育教学中的语义表达

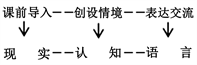

在自然语言下的教育教学尤其是基本教育阶段,现实和认知对于语言表达的基础性体现得尤为明显。正如洛克“白板说”,学生的社会实践有限,社会认识也很有限,因此在上课时对语言中的词、短语、语句等的理解是很受限的,但小学教育又是培养学生语言表达的关键期,所以教学环节涵盖了“课前导入–创设情境–表达交流”三环节。其中前两个环节是表达交流的基础,教师做好课前导入和情境创设,让学生通过图像等形式,获得具体体验,进而有所思考和感受,然后表达欲望和冲动。且整个教学活动是鲜活的,老师根据学生学习情况会做调整,还会做即兴延伸,学生的想象力和品德素养等能力也在其中得到提升。所以科学的教学过程也体现了体认语言学中的“现实–认知–语言”的核心原则。如图3所示:

Figure 3. The semantic expression diagram of education and teaching

图3. 教育教学中的语义表达关系图

ChatGPT下的教学相对于传统教育确实有颠覆性,它有惊人储备量,且能随时调动和展示各种形式的具象资源,但它没有创造性,在教育教学中不会利用教育实际中给学生创造性和思想上的提升,而只会在导入和创设情境中因循守旧、千篇一律,这是人工智在教育领域不能取代教育者的致命缺陷。下面以部编版三年级上册的《父亲、树林和鸟》第一课时为例,看教育家薛法根老师和人工智能的教育区别。

(薛法根老师的部分课堂实录)2

师:今天我们学习第23课。(生齐读课题:《父亲、树林和鸟》)

师:课文里写了树林,是怎样的树林?读。

生:雾蒙蒙的树林。

师:就像今天的天气,看不清楚,有点神秘。读。

生:雾蒙蒙的树林。

师:还是怎样的树林?

生:幽深的雾蒙蒙的树林。

师:幽深的、雾蒙蒙的,加上这样的词,让我们能想象出是怎样的树林,再读。

生:幽深的雾蒙蒙的树林。

师:树林里还有草木气息,怎样的草木气息?

生:苦苦的草木气息。

师:这种“苦”味道不是鼻子闻到的,而是用舌头品味出来的,用它形容草木气息,就很生动了。读。

生:苦苦的草木气息。

师:苦得怎么样呢?

生:浓浓的苦苦的草木气息。

师:很浓,其他的气息还闻得到吗?

生:闻不到。

师:读。

生:浓浓的苦苦的草木气息。

(ChatGPT系统生成的部分教学稿)

教师:大家好!今天我们要一起来学习一篇有趣的文章,《父亲、树林和鸟》。这篇文章讲述了父亲在树林中与鸟儿互动的故事。我们将通过这个故事来感受语言的形象,让我们一起开始吧!(导入)

教师:请大家看一下这幅插图,你们能看到什么?

学生:父亲、树林和鸟儿。

教师:对的,这幅插图展示了父亲在树林中与鸟儿的情景。现在,请你们想象一下自己在树林中与鸟儿的互动,以及父亲的样子。假设你们正在这个场景中,请你们用一两个形象的词语来形容一下。(情景交流)

学生1:树林是绿油油的,鸟儿在树枝间跳跃。

学生2:父亲有短发,穿着蓝色的衣服,他笑得很开心。教师:非常好!你们的描述非常生动!通过这些形象的词语,我们可以更好地想象父亲、树林和鸟儿的样子。接下来,我们将进行角色扮演。(角色扮演)教师:请组成小组,每个小组选择一位同学扮演父亲,其他同学分别扮演树林和鸟儿。现在,大家展示一下你们的角色扮演,尽量表达自己对于树林和鸟儿的感受。

学生3 (扮演父亲):孩子们,这棵树真美,树冠茂密的遮阳,让人感到清凉舒适。看,那只小鸟在树枝间欢快地跳跃,好像它在与我交流呢!

其他学生(扮演树林和鸟儿):(通过动作和表情表达自己的角色)教师:非常好!你们的角色扮演非常出色,通过这样的互动我们更能感受到这个故事中的情景。接下来,我们进行分组合作。(分组合作)

教师:每个小组请选一位发言代表,其他小组成员为其提供反馈和建议。发言代表以诗歌、短文或口头表达的方式,描述他们所扮演的角色的形象和情感。

学生4 (发言代表):在青翠的树林中,父亲微笑着和鸟儿对话,树枝轻轻摇晃,欢快的鸟儿歌声让我忘记了时间,仿佛置身于一个鸟儿的家园。

其他学生:(给予发言代表反馈和建议)

教师:非常棒!你们用诗歌、短文或口头表达方式,生动地描述了自己扮演的角色的形象和情感。(创作绘画)

教师:现在,请大家使用彩色纸、铅笔和彩色笔,绘制自己印象中的树林和鸟儿。同时,在纸上写下一段短小的文字。

通过这部分教学对比,薛法根老师的教学更能体现教育智慧。薛法根老师在教学中虽不能像ChatGPT生成式人工智能利用人工智能技术自动化生成文本、图像、视频、音频等多模态数据 [5] ,不能给学生以丰富的具象体验,但薛法根老师从最本质的语言入手,让学生从读中悟,更能培养学生的鉴赏能力。且善于因势利导,在教学中抓住实际环境让学生得到真切感悟,并通过追问的形式,敦促学生思考,以培养学生的思辨能力,让学生不仅了解了这篇文章的内容,更重要的是学会了抓住字词理解文意的学习方法。

而反观ChatGPT,在教学中也很直接和模式化,如教学导入惯用总结内容式、绘画启发式等切入,教学环节常常是角色扮演、小组合作等模式,它还有一个不能与自然语言中教学不能比的就是不能掌握教育实际,对学生创新能力、思维能力等进行培养。这也是它缺乏对现实的体验认知所限制的,这决定了它只能告知知识,而不能理清知识间的逻辑,因此这是它在教育教学中的局限之处。

5. 小结

在语言系统里,在语言符号产生之初必定少不了体验和认知的参与,在进入交际后才成为我们可选择和提取的对象。复杂的语言单位,如短语、句子等虽然在句法规则下可以构成合理的单位,但语境错综复杂,具体的言语也具有复杂性。因此人工智能的机器语言,即使拥有先进算法,但缺乏体验和认知,就只能接近自然语言,而不可能具备自然语言的能力。

ChatGPT是一柄双刃剑,必须承认它能弥补人类在计算和记忆上的局限,但它缺乏自然语言生成中最基础的“体验”和“认知”环节,因此ChatGPT在对话交际、文学创作、教育教学中会出现字词理解偏误、创新性不够、复杂计算无法执行等问题。所以ChatGPT就像任何新出现的科学技术一样,要正确认识它,并充分利用它,发挥它在自然语言处理上的储量优势,不断提升我们人类自身进行更多创新性思维能力,只有能把ChatGPT机器语言的高效和人类思维的创新有机结合,才能更好作为交际工具服务于人类社会。

基金项目

重庆三峡学院文学院研究生科研创新项目“体认语言学视域下的ChatGPT语义表达与应用研究”(YJSKY23048)。

NOTES

1《十二维度》是2022年新出的一档人物纪实访谈节目,在爱奇艺播出,文中的引用部分摘自该栏目第一季。

2薛法根老师部编版三年级上册的《父亲、树林和鸟》第一课时的部分教学实录。