1. 引言

随着互联网的发展与电子产品的普及,人们逐渐习惯在网络上与他人联系或进行日常活动。据中国互联网络信息中心(CNNIC) (2023)发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年12月,我国网民规模达10.67亿,互联网普及率达75.60%,20~29岁占比14.20%。互联网用户数量的增长,基于网络媒体的网络暴力也在逐年增加,这已成为全球关注的重要问题 [1] [2] 。

1.1. 网络欺凌受害与网络欺凌

网络欺凌指“个体或群体通过使用电子信息交流工具,反复地对不易进行自我保护的个体有意实施的一种攻击行为” [3] 。先前一篇对63项研究进行的元分析发现,网络欺凌受害率在13.99%到57.50%之间,网络欺凌率在6.00%到46.30%之间 [2] 。而大学生的网络欺凌率达6.80%,网络欺凌受害率高达29.20% [4] 。

挫折–攻击假设认为,“攻击行为的发生总是以挫折的存在为前提,相反,挫折的存在总是导致某种形式的攻击” [5] 。因此,当人们遭遇挫折或者阻碍时,会通过主动攻击等侵犯性的行为来宣泄自己的不满。以往研究发现,那些在第一次调查中称自己是网络欺凌受害者的人后来更有可能成为网络欺凌者 [6] 。在网络欺凌情境中,欺凌者和受害者的角色倾向于向相反的方向转变,可能是由于网络空间具有隐形或匿名的特点,受害者在实施网络欺凌行为时也不害怕再次被欺凌。因此,网络欺凌的受害者并不害怕自己的力量薄弱,也不害怕被欺负,他们很容易成为网络欺凌者 [7] 。欺凌者的网络欺凌行为可能会引发受害者作出报复行为 [8] 。

1.2. 认知评估的中介作用

认知评估是指对压力事件及其可能涉及到的各个方面事件或情境的评判过程,评估其是否会对自身产生影响 [9] 。认知评估包括2个评估过程:初级评估和次级评估,其可以同时发生,并且相互影响。初级评估是指个体判定环境改变与自身的利害关系,对潜在压力源进行评估判断利害关系程度。次级评估中个体主要对自身所具有的应对能力、资源以及应对方式选择进行评估,判断事件与个体的应对之间的匹配关系 [10] 。

根据压力和应对模型,对网络欺凌受害经历的评估不同可能会影响网络欺凌行为的实施。研究表明,欺凌受害程度较高可能直接影响威胁和挑战的评估,欺凌受害更有可能被评估为重大威胁,而不是容易克服的挑战 [11] 。一些横断面研究发现欺凌受害与威胁评估之间存在正相关关系 [12] ,在一项为期两年的纵向研究中也发现,时间1遭受到的伤害预测了时间2对自我的威胁评估,时间2的威胁评估预测了时间3的攻击行为 [11] 。如果欺凌受害持续下去,受害者可能会对威胁产生更大的评估,并通过攻击行为以愤怒回应。

1.3. 应对方式的中介作用

应对是指个体在应激事件或应激环境中,为解决因应激事件或应激环境而带来的行为问题,或为平衡应激事件或应激环境带来的情绪矛盾而采取种种处理方法或策略的活动 [9] 。应对方式分为积极应对和消极应对,积极应对包括寻求帮助和试图找到解决问题的不同方法,而消极应对包括回避、发泄和其他适应不良的应对技巧 [13] 。

相关研究表明,网络欺凌受害的频率与消极应对呈正相关,也就是说一个人经历网络欺凌的时间越长、频率越高,他们就越有可能采用消极应对方式 [14] 。但也有研究表明,欺凌受害者倾向于使用积极应对方式,例如,思考问题的解决方案或寻求支持,试图解决欺凌问题 [15] [16] 。使用积极应对方式的人关注压力源的积极后果,试图通过获得他人的支持来找到解决方案,如从家人、朋友或他们信任的人那里寻求帮助,使用消极应对方式的人责怪自己和他人或表达愤怒,因此积极应对方式与较少的网络欺凌行为相关,消极应对方式与网络欺凌正相关 [17] [18] 。

1.4. 认知评估和应对方式的链式中介作用

根据压力和应对模型 [19] ,压力来源于人与环境的相互作用,应该被视为一个动态的、展开的过程,压力情境和由此产生的结果是一个人和他的环境之间的动态互动。压力源和压力反应之间存在着认知评估的过程。研究支持这样一种观点,即各种不同的评估与应对方式的选择有关。例如,一旦个体将压力源评估为威胁或具有挑战性,他就会使用某些应对机制来处理压力源。研究表明,当一个人成为欺凌的受害者时,他可能会将这种情况视为克服虐待的挑战,从而带来积极的结果,更多地使用积极应对方式,更积极地寻求社会支持 [20] [21] 。因此,本研究假设,网络欺凌受害可以通过认知评估和应对方式的链式中介作用对网络欺凌产生影响。

2. 方法

2.1. 研究被试与程序

通过线上平台发放电子问卷,邀请在校大学生进行作答,共收集到1194份问卷,删除未通过测谎题和规律作答的问卷,得到有效数据1132份,有效率为94.81%。其中男生占比54.70%,女生占比45.30%,被试年龄在18~25岁(M ± SD:20.60 ± 1.44);文科生46.20%,理科生37.90%,工科生15.90%。

2.2. 研究工具

2.2.1. 网络欺凌受害量表

大学生网络欺凌调查表中文版(Chinese version of cyberbullying inventory for college students, CICS-CV):要求大学生对过去半年内遭受网络欺凌受害的频率进行打分(比如,有人暴露我的隐私信息)。量表一共9道题,采用5点计分,1为“从没有过”,2为“半年大概1~4次”,3为“1个月大概1次”,4为“1周大概1次”,5为“1周多次” [22] [23] 。分数越高表明个体的网络欺凌受害水平越高。本研究中网络欺凌受害的Cronbach’s α系数为0.87。

2.2.2. 网络欺凌量表

大学生网络欺凌调查表中文版(Chinese version of cyberbullying inventory for college students, CICS-CV):要求大学生对过去半年内实施网络欺凌的频率进行打分(比如,我散播关于他人的谣言)。量表一共9道题,采用5点计分,1为“从没有过”,2为“半年大概1~4次”,3为“1个月大概1次”,4为“1周大概1次”,5为“1周多次” [22] [23] 。分数越高表明个体的网络欺凌水平越高。本研究中,网络欺凌的Cronbach’s α系数为0.92。

2.2.3. 认知评估问卷

应激评价量表:该问卷共28题,有7个维度,包括威胁、挑战、利害、自我控制、他人控制、不可控制和整体压力感知。问卷采用Likert 5点计分方式,1 = 一点也不,2 = 有些,3 = 一般,4 = 较多,5 = 极多 [24] [25] 。本研究选用威胁和挑战两个维度,其中,威胁的Cronbach’s α系数为0.85,挑战的Cronbach’s α系数为0.65。

2.2.4. 应对方式问卷

简易应对方式量表,量表共20题,有积极应对(PC)和消极应对(NC)两个维度,积极应对包括1~12题,消极应对包括13~20题。采用Likert 4点计分,0 = 不采取,1 = 偶尔采取,2 = 有时采取,3 = 经常采取 [13] 。本研究中,应对方式的Cronbach’s α系数为0.91,其中,积极应对的Cronbach’s α系数为0.88,消极应对的Cronbach’s α系数为0.75。

2.3. 数据分析

研究数据利用SPSS26.0软件进行统计分析,先进行共同方法偏差检验、量表信效度分析、描述性统计、相关性分析,讨论网络欺凌受害、认知评估、应对方式与网络欺凌变量间的关系。再利用SPSS的PROGRESS插件进行中介模型检验,讨论认知评估、应对方式在网络欺凌受害和网络欺凌间的中介作用。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

研究采用Harman单因素检验法对数据的共同方法偏差进行检验 [26] 。结果发现,第一个公因子解释的总方差为17.07%,小于临界值40%。因此,本研究的数据不存在共同方法偏差问题。

3.2. 各变量描述性统计和相关分析

各变量的平均值、标准差及相关矩阵如表1所示。网络欺凌受害与网络欺凌、威胁、挑战、消极应对呈显著正相关,与积极应对呈显著负相关;网络欺凌与网络欺凌受害、威胁、挑战、消极应对呈显著正相关,与积极应对呈显著负相关;威胁、挑战与积极应对、消极应对呈显著正相关。

Table 1. Descriptive statistics and correlation analysis of each variable

表1. 各变量描述性统计及相关分析

注:*p< 0.05,**p< 0.01,***p< 0.001,下同。

3.3. 认知评估、应对方式的链式中介模型检验

为进一步探索网络欺凌受害、认知评估、应对方式与网络欺凌的关系,本研究以网络欺凌受害为自变量,以认知评估、应对方式为中介变量,以网络欺凌为因变量建立模型。为了验证中介模型,本研究在对网络欺凌受害、认知评估、应对方式与网络欺凌进行均值化操作的基础上,通过SPSS 26.0中的PROCESS插件进行中介效应检验。在PROCESS插件中选择模型6,控制年级、性别前测变量,自抽样样本2000次,并设置95%的置信区间。

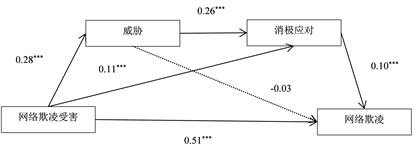

以网络欺凌受害为自变量,威胁和消极应对方式为中介变量,网络欺凌为因变量进行分析。结果显示,网络欺凌受害正向预测威胁(β = 0.28, t = 10.06, p < 0.001),网络欺凌受害正向预测消极应对(β = 0.11, t = 3.61, p < 0.001),网络欺凌受害正向预测网络欺凌(β = 0.51, t = 19.40, p < 0.001)。威胁正向预测消极应对(β = 0.26, t = 8.44, p < 0.001),威胁负向预测网络欺凌不显著。消极应对正向预测网络欺凌(β = 0.10, t = 3.69, p < 0.001)。中介效应分析结果显示(图1):中介效应具体由三条路径产生的间接效应组成:间接效应1:网络欺凌受害–威胁–网络欺凌;间接效应2:网络欺凌受害–消极应对–网络欺凌;间接效应3:网络欺凌受害–威胁–消极应对–网络欺凌。其中,间接效应1 (95%置信区间为[−0.02, 0.36]) 95%置信区间包括0,表明未效应达到显著水平;间接效应2 (95%置信区间为[0.004, 0.02])和间接效应3 (95%置信区间为[0.003, 0.01])的95%置信区间不包含0,表明效应达到显著水平。

Figure 1. The chain mediating effect of threat and negative coping in cybervictimization and cyberbullying.

图1. 威胁与消极应对在网络欺凌受害和网络欺凌中的链式中介图

以网络欺凌受害为自变量,威胁和积极应对方式为中介变量,网络欺凌为因变量进行分析。结果显示,网络欺凌受害正向预测威胁(β = 0.28, t = 10.06, p < 0.001),网络欺凌受害负向预测积极应对(β = −0.18, t = −5.84, p < 0.001),网络欺凌受害正向预测网络欺凌(β = 0.52, t = 19.28, p < 0.001)。威胁正向预测积极应对(β = 0.19, t = 6.01, p < 0.001)。威胁负向预测网络欺凌不显著,积极应对负向预测网络欺凌不显著。中介效应分析结果显示:中介效应具体由三条路径产生的间接效应组成:间接效应1:网络欺凌受害–威胁–网络欺凌;间接效应2:网络欺凌受害–积极应对–网络欺凌;间接效应3:网络欺凌受害–威胁–积极应对–网络欺凌。其中,间接效应1 (95%置信区间为[−0.02, 0.01])、间接效应2 (95%置信区间为[−0.002, 0.02])和间接效应3 (95%置信区间为[−0.01, 0.001])的95%置信区间包含0,表明效应未达到显著水平。

以网络欺凌受害为自变量,挑战和消极应对方式为中介变量,网络欺凌为因变量进行分析。结果显示,网络欺凌受害正向预测挑战(β = 0.17, t = 5.68, p < 0.001),网络欺凌受害正向预测消极应对(β = 0.17, t = 5.78, p < 0.001),网络欺凌受害正向预测网络欺凌(β = 0.49, t = 18.83, p < 0.001)。挑战正向预测消极应对不显著,挑战正向预测网络欺凌(β = 0.09, t = 3.40, p < 0.001)。消极应对正向预测网络欺凌(β = 0.09, t = 3.40, p < 0.001)。中介效应分析结果显示:中介效应具体由三条路径产生的间接效应组成:间接效应1:网络欺凌受害–挑战–网络欺凌;间接效应2:网络欺凌受害–消极应对–网络欺凌;间接效应3:网络欺凌受害–挑战–消极应对–网络欺凌。其中,间接效应1 (95%置信区间为[0.01, 0.03]) 95%置信区间包括0、间接效应2 (95%置信区间为[0.01, 0.03])表明效应达到显著水平,间接效应3 (95%置信区间为[−0.003, 0.002])的95%置信区间包含0,表明效应未达到显著水平。

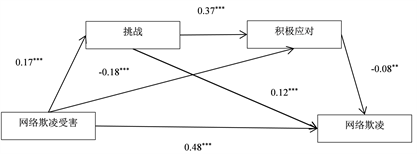

以网络欺凌受害为自变量,挑战和积极应对方式为中介变量,网络欺凌为因变量进行分析。结果显示,网络欺凌受害正向预测挑战(β = 0.17, t = 5.68, p < 0.001),网络欺凌受害负向预测积极应对(β = −0.18, t = −6.67, p < 0.001),网络欺凌受害正向预测网络欺凌(β = 0.48, t = 18.70, p < 0.001)。挑战正向预测积极应对(β = 0.37,t = 13.59, p < 0.001),挑战正向预测网络欺凌(β = 0.12, t = 4.42, p < 0.001)。积极应对负向预测网络欺凌(β = −0.08, t = −2.99, p < 0.01)。中介效应分析结果显示(图2):中介效应具体由三条路径产生的间接效应组成:间接效应1:网络欺凌受害–挑战–网络欺凌;间接效应2:网络欺凌受害–积极应对–网络欺凌;间接效应3:网络欺凌受害–挑战–积极应对–网络欺凌。其中,间接效应1 (95%置信区间为[0.01, 0.03])、间接效应2 (95%置信区间为[0.01, 0.03])、间接效应3 (95%置信区间为[−0.01, −0.002])的95%置信区间不包含0,表明效应达到显著水平。

Figure 2. The chain mediating effect of challenge and positive coping in cybervictimization and cyberbullying

图2. 挑战与积极应对在网络欺凌受害和网络欺凌中的链式中介图

4. 结论与讨论

本研究从压力和应对模型角度出发,考察大学生网络欺凌受害对网络欺凌的影响,以及认知评估和应对方式的作用。研究结果发现,大学生网络欺凌受害可以显著正向预测网络欺凌,加入中介变量后,直接预测和中介作用均显著,即网络欺凌受害可以直接影响网络欺凌,还可以通过挑战和积极应对的间接作用影响网络欺凌。

4.1. 大学生网络欺凌受害对网络欺凌的影响

本研究发现,网络欺凌受害正向预测网络欺凌,与以往研究结果一致 [6] [27] [28] ,进一步验证了网络欺凌受害对网络欺凌的影响。根据挫折–攻击理论,挫折的存在总是导致某种形式的攻击 [5] 。当大学生遭受网络欺凌时体会到了压力和挫折感,引发了他们报复的欲望,导致他们实施了网络欺凌行为 [29] [30] 。

4.2. 认知评估和应对方式的单独中介作用

首先,本研究发现,挑战在网络欺凌受害和网络欺凌间起中介作用,个体遭受网络欺凌后,认为那是对自己的挑战,个人在感情基调上除了兴奋、激动之外,还包含忧虑和不安的成分 [10] ,网络欺凌受害者为了保护自己,会展开相应的反击,最终实施网络欺凌行为。与以往研究不同的是,威胁在网络欺凌受害和网络欺凌间的中介作用不显著。遭受到网络欺凌后,由于大学生具备一定的应对负性事件的能力,因此他们不认为处理网络欺凌事件所需要的能力超出了个人的应对能力范围,而会将其经历评估为在其控制范围内,因此会选择其他方式去处理,而不是实施网络欺凌 [11] [31] 。

其次,研究结果发现,积极应对方式和消极应对方式在网络欺凌受害和网络欺凌间起中介作用。遭受网络欺凌后,若采用积极应对方式,如思考问题的解决方案或寻求支持、试图解决欺凌问题等,会减少实施网络欺凌行为 [15] [16] 。而采用消极应对方式,实施网络欺凌的行为则会增加。有研究发现,网络欺凌受害者倾向于认为网络欺凌是不可改变的,他们可能会觉得自己别无选择,只能接受这种情况,这将导致应用更多的消极应对方式,其形式可能是逃避、愤怒、感到无助或感到沮丧 [32] ,消极应对方式会导致个体实施网络欺凌行为 [18] 。

4.3. 认知评估和应对方式的链式中介效应

本研究发现威胁和消极应对、挑战和积极应对方式在网络欺凌受害和网络欺凌间发挥链式中介效应,威胁和积极应对、挑战和消极应对在网络欺凌受害和网络欺凌间的链式中介作用不显著。遭受网络欺凌受害的个体,会将其评估为威胁性事件,会对自己造成潜在的伤害或者损失,因而会使用消极应对方式,通过责备自己或他人来表达愤怒,而表现出消极应对方式的个体会参与网络欺凌行为以伤害他人 [10] [18] 。而在面对网络欺凌所带来的压力时,将网络欺凌事件评估为挑战的个体,容易体会到兴奋、刺激等情绪 [10] ,他们可能会将这种情况视为克服虐待的挑战,从而带来积极的结果,更多地使用积极应对方式,更积极地寻求社会支持,他人的帮助会降低实施网络欺凌的概率 [20] [21] 。

4.4. 研究价值与局限

本研究通过构建链式中介模型,探讨了网络欺凌受害与网络欺凌的关系及认知评估和应对方式的作用机制,拓展了网络欺凌研究领域,丰富了挫折–攻击理论和压力和应对模型。本研究仍然具有一定的局限性:首先,本研究采用问卷调查法,无法确定各变量间的因果关系,未来可采用纵向研究或实验设计。其次,对网络欺凌受害和网络欺凌参与采用的是自我报告问卷,大学生可能会低估自己参与网络欺凌事件的程度,未来可以通过多报告、多方法的研究增加研究结果的可靠性。最后,本研究是通过线上平台发放的问卷,被试对于指导语的阅读可能不够仔细,未来可采取线下收集数据的方式。