1. 引言

德勒兹的运动–影像名目繁多,恰恰是影像本身的繁多为人们理解运动–影像造成了困难,加之这些影像散落在德勒兹的著作之中,这也会使得我们在系统把握运动–影像之时很难在各种影像之间建立

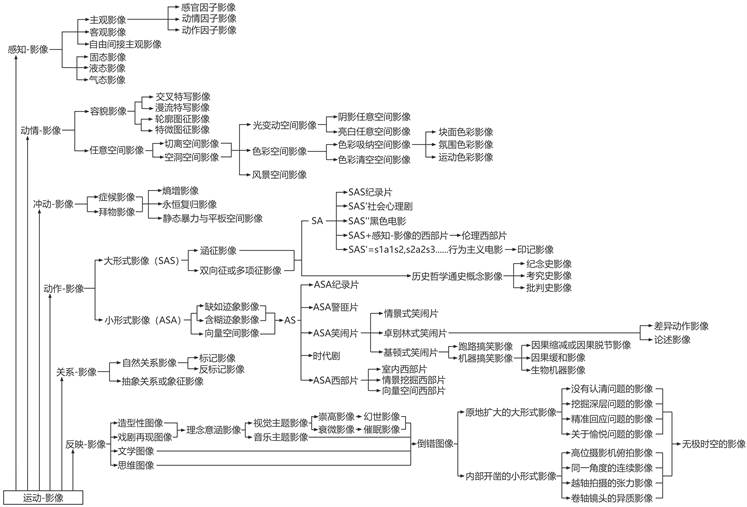

Figure 1. Pedigree diagram of movement-image

图1. 运动–影像的谱系图

有效的关系。因此,为了克服难以系统掌握运动–影像这一困难问题,我们认为有必要根据运动–影像的谱系图(见图1)系统地对各影像进行梳理,并建立运动–影像中所有影像的条目,以便于人们根据运动–影像的谱系图迅速查找每一影像的准确意涵,如此,理解运动–影像的一系列困难将会迎刃而解。下面,我们将依次梳理运动–影像中所包含的每一种影像。

2. 感知–影像

感知–影像就是全景镜头影像,另外,维尔托夫按照将感知置于物质之中的方式或者说以感知蒙太奇(电影眼)所建构的影片就是感知–影像。

主观感知–影像即“通过特质化人物所感知的影像,或者是被属于整体集合内的某个分子所感知的影像” [1] ,就是我们一般意义上的主观视角影像。

感官因子影像即描摹人物感官在特殊状态下所感知的影像,比如《车轮》中模拟受伤的眼睛所看到的模糊的烟斗的影像。

动作因子影像是在封闭空间中释放出最大运动量的影像,《马尔东纳》中的法兰多拉舞就仿佛使电影本身成为了一支集合所有运动的舞蹈运动。

动情因子影像是在一种特殊感情状态下呈现的影像,比如,以仰角拍摄群山巍峨的形象。

客观感知–影像指某集合内的事物被外于集合的某人观看时所产生的影像,也就是客观镜头。

自由间接主观影像是主观感知–影像和客观感知–影像的界限形成难解难分的多样化褶皱状态的影像,它本质上就是“化身为摄影机的意识以进行反思” [1] 的影像。比如,在《杂耍班》中将摄影机捆绑在倒挂于空中的人物身上,以摄影机俯拍的眩晕的观众就是自由自由间接主观影像。

固态影像即呈现出可以以接近日常状态感知(固态感知)被把握的“化身为摄影机的意识以进行反思”的影像,固态影像常常在固化的景框内抽离出固体对象,因此,固态影像比较倾向于成为景框创作。比如,古早时期的电影常常使用固定摄影机和画框的方式拍摄固定的对象,这就是固态影像。

液态影像则表现物质的变动,比如,以日月光的交替以及流水等等,液态影像最终完成的是流动–物质里的物质性定义。不止如此,液态影像的技术手段也常常呈现为流动态并以移动镜头呈现运动的变动切面,液态影像创作往往涉及的是摄影机本身的运动。以《天涯海角》为例,片中既有自然的浪潮运动又有摄影机的旋转运动。

气态影像是使物质生成为分子性的物质粒子,或者说以蒙太奇充当物质构成因子的影像。气态影像往往用急速蒙太奇释放逆转点和转化点,用快闪蒙太奇从运动里解放振动,因此,气态影像多为蒙太奇本身的创造,这种创造倾向于以急遽的振动镜头解构景框以描摹无中心的原初世界,维尔托夫式的摄影机–蒙太奇组构的影像就是气态影像。

3. 动情–影像

动情–影像就是“潜存性的质性与力量”, [1] 它的运作是抽象化的过程,“它一方面使事物进入抽象化的时空坐标,一方面将容貌抽象化 [1] 。”动情–影像的作用就是表现影像区间里的动情力,或者说以“感人”(非常规)的方式实现技术与影像目的的结合。

容貌影像就是特写,它常以非常规的取景(比如倾斜或将人物面容置于画框边缘等)完成对特写画面的切割,从而打断表层真实与形式逻辑的连接,进而形成蒙太奇的情动组接。《圣女贞德蒙难记》中有大量这样的影像。

交叉特写影像是特写与特写之间的连接。

漫流特写影像是使特写按照感人的分镜依次过渡到中景以及全景的影像,也就是从特写拉伸为全景的镜头。漫流特写影像的中景和全景同样获得了相当于特写的功能,这样的中景和全景同样是动情–影像。

轮廓图征影像即表现整体的容貌或相当于整体容貌的事物,比较典型的就是巴斯特·基顿的容貌或者库里肖夫实验中的面貌,基顿整张“呆滞”的脸就是一个整体,几乎没有整体和部分的差别,他的脸就表现了质性的动情力。

特微图征影像即表现面貌或相当于面貌的事物的微小细节,最具代表性的就是卓别林的面部,他面部中的各个成分虽然组建了整体,但各个部分又是分离的,他的眼睛、嘴巴、鼻子仿佛各有各的表现能力,这就是力量图征。

任意空间影像本质上是以手主导的触感罢黜容貌的影像,这种手的触摸使空间碎解为片段空间的形式因松动空间坐标系而获得了和容貌相当的动情力。由此,任意空间影像也是表现漫流特写影像中断开的不同部分的影像。比如《扒手》中被分割的不同空间就是这种影像。

切离空间影像是任意空间影像的一种,它以隔断空间串联,打散空间直接回应来拦截历时性认知,并以具有一定随机性的碎片式空间进行再串联以表现情感波动的空间影像。这类影像在表现人物对话的过程中并不对准人物的面部或者人物,而是飘忽地对准一些没有特别关联的空间影像。《梦想者四夜》就是切离空间影像的典型。

空洞空间影像即以非人物的影像“表现冗逝的时间” [2] ,《墙的呢喃》就以大幅的墙画表现了这种以冗逝的时间来感人的影像。

光变动空间影像即表现空间中光的绝对变化而获得的影像。

阴影任意空间影像主要指表现主义以表现光线的明暗交互为主的影像。

亮白任意空间影像则是指斯登堡以白光照亮整个背景,然后在亮白背景基础上进行创作的影像。

色彩任意空间影像包含“大平板的色面、晕染其它色彩的情境色彩、穿越不同色调的运动–色彩等形式 [1] ”。

色彩吸纳空间影像主要指明奈利创作的电影,明奈利的色彩似乎将一切事物吸纳入梦中,以梦幻的形式表现潜在的力量。他电影中的人物是与色彩融于一体的。

块面色彩影像即用大块面的背景色彩影像形成一种包围感的影像。

氛围色彩影像即用不同的光照色彩制造与情境相融的氤氲影像。

运动色彩影像即在运动中从一种色彩影像步入另一种色彩的影像。

色彩清空空间是指安东尼奥尼以冷调色彩则抹消一切事物的影像,色彩清空空间以将空间抽空到极限的方式追求无定形的任意空间。

4. 冲动–影像

冲动–影像以自然主义(写实主义)式的描绘使现实环境发生倾斜以进入原初世界,比如《资产阶级的审慎魅力》中重复描绘赴宴的过程,电影中的确定环境在这种描绘中获得了超现实主义的特质,并因此成为原初世界的衍生地点,而电影中的人物的欲望无论如何都不可能得到满足,行为由此倾斜为蓄积的冲动的表达。由此,原初世界–衍生地点以及冲动–行为就是冲动–影像的坐标。正像《资产阶级的审慎魅力》所表现的,原初世界–衍生地点以及冲动–行为总是从原点出发并不断返回原点的过程,而返回原点又是为了下一次的重新开始。

症候影像就是使现实环境呈现原初世界的趋势,或者说在现实环境中发明原初世界的影像。

拜物影像就是永不停歇地冲击和掠夺一系列对象(碎片)的影像。《情场现形记》中的埃里克就不停地以不同的女性作为了猎艳对象,这就是拜物。

熵增影像是在现实环境中制造无序和混乱,或者说在衍生地点不断制造熵增,以使现实环境发生倾斜或者扭曲变形的影像。熵增影像更直接的表现手法则是直接呈现无序的原始自然力,比如,在影片中表现大面积的沼泽、暴风骤雨、雷鸣闪电等等。与熵增环境相配的是人物的堕落或者偏离常规的渐次损耗行为,就像《情场现形记》中的男主不止以女仆以及有夫之妇为猎艳对象,最后竟然连幼女都不放过。

永恒复归影像倾向于制造原初世界–衍生地点和冲动–行为的“重复和永恒复归” [1] 。为了维持这种永恒复归,这类影像的人物行为的损耗速度低于熵增影像的人物堕落,《维莉蒂安娜》中的维莉蒂安娜就是这类人物。罗西的创造之处在于其以静态的人物散发静态的暴力,暴力在漫长的堕落过程中将地点开发殆尽。

静态暴力影像即揭示拜物症候背后的奴性病症,由于没有地点可以承载这种暴力,人物最终会成为自身的猎物,生成为“受虐”型人物,极端的“受虐”会以“同归于尽的决心终结冲动所开发的地点” [1] 。《克兰先生》就是如此。

平板空间影像即是使不同时空里的事物并置在一起,比如并置仿古派事物和未来派事物,以这种并置创造诡异情境,使情境倾斜,以滑入原貌世界空间的影像,罗西的电影中有较多的例证。

5. 动作–影像

动作–影像就是“以感官机能串联被接收运动(感知、情境)、印记(感情、区间自身)、被遂行运动(动作或反应)所形成的运动和区间的单元体” [2] 。这个单元体包含“现实化的时空和具体的行为的两元” [3] ,动作–影像因现实化时空里的地点而扩张,因具体行为的动作而收缩,在情境以及动作之间形成扩张和收缩的呼吸空间或者骨架空间,动作–影像就是所有形态的呼吸空间以及骨架空间的集合。

大形式的动作–影像(SAS——S为Situation的缩写,A为Action的缩写。)即从情境到动作再到情境的影像过程。尽管大形式的动作–影像的构成性符征是涵征和双向征(或者多项征),不过,大形式的动作–影像所突出的则是整体的涵徵,或者说涵征是大形式动作–影像的立根之基。

涵征影像即现实化的广袤时空里的整体环境影像,涵征影像主要就是表现辽阔、广大、深远等等,比如浩瀚的沙漠、辽阔的平原等等。

双向征以及多项征影像就是人物的对决行动,就像《关山飞渡》中马车上的现代人和飞奔的印第安人之间的冲突就是这类影像。

SAS纪录片指的是动作行为不能使情境发生改变的影像。这类纪录片涉及两种形式,一是动作能够回应情境但并不能改变情境的纪录片,比如《北方的纳努克》;一是人们安居于情境的纪录片,比如《莫阿纳》。这两种纪录片涉及的人物往往是土著居民,影片里的情境本身决定了影片的走向,动作只是情境的附属。

SAS'社会心理剧一边涉及作为大熔炉的社群或者国家–中心的整体观念,一边是能够回应情境挑战和困境的国家领导人,在领导人的带领下,人们能够使情境发生一定的改变,尽管这种改变并不是彻底的改变,这类电影仍能够起到安抚人心的作用。

SAS''黑色电影往往表现因情境改变而沦落的个体,失落的个体是黑色电影的代表人物。不过,沦落的个体本质上表现的是“地点的病理或者与病理地点相关的行为障碍” [1] 。比如,《失去的周末》中的唐产生了精神分裂式的幻觉等。

SAS + 感知–影像的西部片指的是“西部片并不能完全用SAS的形式来概括” [1] ,原因在于“西部片不止表现动作–影像,它还呈现较为纯粹的感知–影像” [1] 。大形式的西部片本质上就是这种在动作–影像里突出感知–影像地位的西部片,也称为古典西部片或者史诗西部片。史诗西部片首先呈现广袤的西部原野等,这种广阔的空间会形成氛围性场所,它常鼓舞着电影里的主角,又由于主角是广袤空间里的集体性代表,因此,史诗西部片常涉及英雄式人物。不过史诗西部片里的英雄并不改变情境,只是在情境与动作之间制造具有节奏性的呼吸空间,因此,史诗西部片往往是SAS型的。

伦理西部片是史诗西部片的延伸,SAS中的S在这类片子里转变为了S',即英雄打破了原初的情境并在情境与人物行为之间建立了新的秩序,比如《双虎屠龙》里的英雄使弱肉强食的西部转变为了法治的西部。

行为主义电影即从动作–影像内部召唤的电影,它所涉及的是从内心出发的角色,以演员表演内心戏为主,也就是演员工作室类电影。演员工作室电影本质上是把“巨大的‘总体工程’SAS'分解为诸多彼此连续相接的‘局部工程’(如slals2,s2a2s3....)” [1] ,并让角色进行歇斯底里的爆发式表演,或者说以感官动力释放创生性元素。《美国,美国》就是这种电影的典型。

印记影像就是“情境和动作内在关联的创生性符征” [2] ,它指的是slals2,s2a2s3…中的所有s和a在事实上都是被SAS'所浸透的,每一个s或者a都是SAS'本身的化身或者象征,因此,s和a都是SAS'的缩影或者说印记影像。

历史哲学通史概念影像指的是以历史本身作为决定人物动作行为的巨大情境而创作的历史剧。

纪念史影像是表现历史里的物理(自然地点)和人文(建筑地点)场所的影像,比如《党同伐异》中的巴比伦王国、《参孙和达莉拉》中的神庙、雕刻、《十诫》中的沙漠、红海以及大型壁画等等。纪念史影像擅于运用平行交替蒙太奇平行并置场景,并令人们看到一些并置的纯效应,它很大程度上停留于宏大的情境,并不揭示历史的肇因。

考究史影像加强了对于双向征(多项征)的表现,这种表现形式体现在“战争对峙、角斗、马车竞速、骑士比武等” [1] 。考究史影像中的双向征或多项征开始开凿新的情境,这类情境开始延伸至人物的私生活,人物的服装、配饰、珠宝和私人物件以及武器、机器等都成了表现对象。考究史影像也表现生活中的纵酒狂歌,给人物带来了发挥内心戏的机会。

批判史(伦理史)影像主要是运用伦理形式(是非善恶等)评价纪念史影像和考究史影像,它充当纪念史影像和和考究史影像的连接桥梁。

小形式动作–影像(ASA)即由动作到情境再到动作的过程,与大形式动作–影像不同的是,小形式动作–影像里的情境总是未知或者未决的,而这样的情境总是被动作开发出来的。

缺如迹象影像就是通过动作推断和复杂推理出来并没有显现的情境,比如《巴黎一妇人》中通过光影的变化揭示并没有被呈现的火车进站等。缺如迹象常用的创作手法是叙事省略。

含糊性迹象是指可以从一个动作或行为中推断出来完全背离的情境,比如,一个在案发现场的人既有可能是嫌疑人,也有可能只是偶然经过,还有可能是被栽赃等等,《怪尸案》就是对这种含糊性迹象的有力说明。与缺如迹象的叙事省略相比,含糊性迹象突出的是“突发情境的逆反事实与可能” [1] ,不过,含糊性迹象在某种程度上同样属于省略法,它可以通过非常简略的行动生产多义的情境,进而使推理陷入窘境。

向量空间影像即突显向量(被空缺隔开的具有不同方向的线段)生成局部异质性事件能力的影像,向量决定了情境的变动以及情境的模糊与暧昧。不同的向量连接在一起会生产流贯线(宇宙线),比如《福尔摩斯二世》中快速连接城市、沙漠、海洋、动物园和电影院的方式就生成了流贯线,流贯线所建立的空间是相异于大形式的呼吸伸缩空间的骨架空间。

ASA纪录片主要是指格里尔逊式纪录片,这类纪录片直接从行为动作出发,把环境视作可以被持续锻造的非天生如此的社会情境。

ASA警匪片的通式是“从迹象出发探索变幻莫测的模糊情境,或者以迹象的些微变化扭转乾坤” [1] 。最具有代表性的电影就是弗里茨·朗的《高度怀疑》。

ASA笑闹片即以表现人物动作来制造滑稽笑料的影片,总之,笑闹片将“AS的形式发挥的淋漓尽致” [1] 。

情景式笑闹片指的是从迹象出发制造笑料,比如《安全至下》的开场,有隔着栅栏的主人公,类似绞刑架的横梁以及吊环,还有哭泣的女人,祷告的牧师,这些元素的搭配很容易令人以为主人公被判了绞刑,事实上他只是在等火车。

卓别林式笑闹片的起点指的是从细微的动作(向量)出发以制造南辕北辙的情境来引发笑料的影片。比如,在《从军记》中将打台球的动作和射击的动作并置在一起制造笑料。

差异动作影像是对卓别林式笑闹片的进一步演进,这种影像有可能并不制造南辕北辙的情境,而是在同一场景中制造笑料,比如,从背后看到卓别林抽动的肩膀以为他在伤心地哭泣,接下来却发现那是因为他在调酒引起的肩膀振动等。

论述影像指的是使ASA笑闹片融入大形式的笑闹片,它实际上就是“向量 + 论述”笑闹片,论述影像的最大特点就是在影片中提出尖锐的社会(或者政治等)问题,进而使向量引发的天渊之别的情境波及到广大的社会情境,比较典型的就是《大独裁者》。

基顿式笑闹片的特点是直接引用大形式里的大情境进行搞笑,尽管如此,基顿的笑闹片仍然是以动作引发情境的方式进行搞笑的,因此,大形式的笑闹片仍然隶属于小形式。事实上,基顿的真实目的在于以各式各样的动作撬动极为广大的情境,颇有四两拨千斤的魄力。

跑路搞笑影像实际上就是运用各种动作使向量串接广大的宇宙空间情境,就像《福尔摩斯二世》那样。

机器搞笑影像指的是运用机器制造麻烦或者便利的影像。总体而言,机器搞笑片里的机器是一种非常滑稽和怪异的机器,德勒兹称之为无政府主义的机器以及没娘生的机器。

因果缩减或者因果脱节的搞笑影像通过极为随意地组接一些没有功能和关联的元素最后竟阴差阳错地发挥一些意想不到的功能。

因果缓和的搞笑影像往往表现的是低功能的几何结构和缓和的物理导因,比如说,《将军号》里用很小的木块的燃烧推动大型的火车等。

生物搞笑影像使生物成为机器的组件,组构有生命的机器,比如,《暗号》中通过骨头引诱狗的跑动制造重复运动等。

时代剧主要表现人物的穿着、打扮。时代剧里的穿着并不是为了和情境谐调,而是为了表现人物习性,跟人物的行为动作密不可分。以《安娜·博林》为例,片中的服装、场景完全是以人物或人物的变动为中心的。

ASA西部片指的是以动作开拓情境的西部片。

室内西部片失去了整体的外在情境,一切都在内部发生,《赤胆屠龙》就是如此。室内西部片倒转了内在和外在的情境功能,它本质上是以域内行使外在的权力,这种倒转还会使一切对立的两端发生倒置,比如《荒漠怪客》中发生对峙的是女牛仔而不是男性等等。

情景挖掘西部片是以动作深凿情境的AS模式,比如《百战宝枪》《阳光下的决斗》片尾的决斗就是通过对于情景的不断勘探来实现的。

向量空间西部片里的人物的属性被抽空,人本身呈现出变幻莫测的状态,人是什么样的人完全由行动所决定,最典型的就是《小巨人》。人物行动最终会以流贯线组织向量空间(骨架空间),比如《日落黄沙》里的人物已经越出了边境,组织了跨国境的向量空间。

6. 反映–影像

反映–影像即是因嬗变而能游走于大小形式之间或者电影与文学之间以及电影和关系思维之间的所有图像。

造型性图像就是“大形式借用雕塑或雕塑造型的再现注入小形式” [1] 。也就是说在S所要引发的A之间注入ala2a3…,以《战舰波将金号》中的狮子为例,情境所要引发的真正动作是像最后立起来的狮子那样爆发的动作,而前面的ala2a3…只是前置动作,正是这样连续的ala2a3…的置入,使得S→A,大形式由此转化为了小形式。

戏剧再现图像则是相反的过程,即A→S,或说从小形式转化为大形式,在转化的过程中置入sls2s3…,以《王子复仇记》为例,片中以戏剧的形式再现了国王被害的表演,这场戏剧的情境已经终止了A,此后,所有的人物好像都持续生活在那场戏剧的阴霾之下,而后的一系列情境都是为了最后的那一场戏剧做准备,也就是为最后的S做准备,由此,小形式进入了大形式。

文学图像,就是用影像发挥文学的功能,或者说用文学的方法创作影像,以“文学洗礼的意图使电影获得更长远的发展” [1] 。帕索里尼和侯麦就以“自由间接主观影像建立了电影–文学的应和,他们将影像和文字、句子和文本之间的联系问题加以转化,就像评论以及插入字幕在他们那里所扮演的特殊角色,这使他们获得了电影和文学的共通点” [1] ,像《O侯爵夫人》《帕西法尔》都是这种类型。文学图像涉及的是电影和文学之间的转换,这种转换意味着文学图像可以以倒错语法来创造影像,或者说以“影像的文学功能(平板化、赘言、同语反复)破坏常态的连接,并使影像转向向着极限的域外生成的无限诠释” [2] 。伯努瓦·雅克的《致命乐手》《橱柜里的孩子》就是以文学图像创作的影片。

思维图像是“使关系成为影像的客体” [1] ,它也要像无限诠释那样诉诸于域外并与之相连。黑泽明之所以喜爱陀思妥耶夫斯基的文学,是因为他是以《白痴》进入世界(域外)问题的既存主题的,他也由此制造了思维图像。更值得注意的是,德勒兹指出卓别林已经发明了思维图像,而卓别林的思维图像正是像莎士比亚的文学中的对话那样鱼贯而出的,因此,文学图像和思维图像有着紧密的联系,在某种程度上,文学图像已经是思维图像了,不过思维图像相较于文学图像而言加入了对于全体关系的思考。如果说文学图像是要使电影向着文学转换的话,那么,思维图像恰恰是这种转换的逆转,它要动用一切关系使文学(文字)成为影片,因此,思维图像本质上就是调动所有的关系像皮埃尔·封塔尼埃那样直接表现“不做任何修改的字词” [1] 。德勒兹又说希区柯克发明了思维图像,实际上是说,希区柯克的壁毯式电影编织壁毯的过程就像在用影像写(构思)小说。

理念意涵影像指的是把大小形式相互转换的机制推到极致,使二者相互穿透。赫尔佐格的电影就是这种意涵的代表。意涵中的大小形式不分轩轾,旗鼓相当,并不存在情境必然决定行动或者行动必然决定情境的情形,在某种程度上,它们是合二为一的。比如,《陆上行舟》中的崇高的大自然(S)与主人公的超级行动(A)是直接对应的,无论是情境还是行动都指向了崇高(大)的面向;再比如,《沉默与黑暗世界》中某些狭小空间和摸索行动都指向了衰微(小)的面向。这即是典型的SA和AS形式相互穿透。当大小形式能够相互穿透之际,意涵就成为了包含大和小或者说大小不分的理念,所谓大小不分指的是极为崇高的大形式和极端衰微的小形式相互包含。

视觉性主题影像即是直接表现大小不分的理念影像。

崇高影像即是指向理念意涵影像中的“大”的影像。

衰微影像即是指向理念意涵影像中的“小”的影像。

幻世影像是从崇高影像中反映出来的人物在疯狂状态中企图重建世界的行为影像。

催眠影像指的是大自然本身会对人物的疯狂行为拦截,使其坠入深渊的情境影像。赫尔佐格的电影经常表现具有神秘力量的自然风景。

音乐性主题影像提示理念中的大向小或者小向大的转换,比如,《阿基尔,上帝的愤怒》前面的情境和行动都指向崇高(理念中的大),然而,后来音乐响起的时候,无论是情境还是行动都走向了衰微(理念中的小),这即是SA和AS均指向大的理念,又由大向小的转化。《沉默与黑暗世界》在某种程度上则是《阿基尔,上帝的愤怒》的逆反,片中的SA和AS均指向小的理念,在某些音乐响起的时刻,又由小的理念(衰微)向大的理念(崇高)转化。

倒错图像即以论述的形式行使一切可能的转化功能。所谓论述,即直接进行反映,比如像卓别林那样直接运用莎士比亚式对白在《大独裁者》《凡尔杜先生》片尾论述“好坏对立的两种情境” [1] ,就像好与坏的重合一样,论述自身就是双重面向的构体,它在某种程度上就是“通过反命题的辩证法直接反映倡言运动、流变者的吊诡矛盾” [1] ,它可以从一面转向另一面,正是论述的这种特质决定了不同图像之间的转换能力。更重要的是,“某种类型的论述总会回归到另一类型的论述上” [2] ,就像文学图像里的关于域外的无限诠释那样,论述本身是无解的,它总是指向新的问题,最终导向一个终极问题。总之,倒错图像通过论述一方面抛出回归到终极问题的无穷多的小问题,另一方面又以强大的转换能力在相异的事物之间做无限连接。

原地扩大的大形式影像指的是从情境出发,并不断扩大影片里的情境(这里的情境就像论述那样至少有两重面相,比如贫富、高低、天国与地域等等),形成巨大的生息空间的影像。黑泽明的大部分影片都是这类影像,他多运用具有情境拓展能力的阳刚男性。为了正确回应情境,必须认清情境里的所有问题并找到答案,以做出精准(强烈而暴戾)的行动,这使得原地扩大的大形式影像指向了问题。

没有认清问题的影像指向的是行动失败的影像,《蜘蛛巢城》就是案例。

挖掘深层问题的影像是以表层问题的答案做出行动以揭示深层问题并改变行动的电影,比如《红胡子》中的保本的行动根据表层问题和深层问题的转换做了相应调整。

精准回应问题的影像是从所有问题中寻找到答案以做出无敌行动的电影,《影武者》就是这种类型,当替身终于找到了所有问题的答案之后便所向披靡。在这类电影中,人物只是问题的影子,如果人物不能再对问题回应,那么,他就要像德尔苏·乌扎拉那样走向终结,或者像《七武士》中的武士那样退场。

关于愉悦问题的影像是弄清怎样获取生命的愉悦的问题之后做出终极行动的电影,关于生命的愉悦的问题没有标准答案,《生之欲》中的渡边勘治给出的答案是“利人”,德尔苏·乌扎拉给出的答案则是回馈自然。

内部开凿的小形式影像是突出论述无限连接能力的影像,也是以流贯线畅通无阻地贯通一切空间能力的影像,这类影像总是拾取碎面空间,或是对空间进行无限切割,以行动挖掘空间。沟口健二的电影就是这种影像。为了体现流贯线的圆润流畅,沟口健二的电影突出的是女性的阴柔。

高位摄影机俯拍影像的作用是确保空间的进可攻,退可守,《残菊物语》中大量存在这种摄影影像。

同一角度的连续影像是用相同的角度拍摄剪辑在一起的邻接镜头,使镜头与镜头之间形成无缝衔接,比如《雨月物语》中逃难的场景里的摇船过程就有这种由远及近的同一角度连接的影像。

越轴拍摄的张力影像是一种看似有断裂的连接,比如《近松物语》中的交谈场景有时候会突然跳到另一个方位,但这种跳接是在总的碎面空间圆润的前提下完成的,这类影像很大程度上增强了局部空间的张力,使空间免于呆滞,并以此体现了流贯线全面连接的能力。

卷轴镜头的异质影像是对张力影像的进一步延伸,即运用“卷轴镜头”使镜头呈现诸多不同的元素,使全部影像成为精彩的大放送,与此同时,长镜头不再“将所有组成部分整合成全体的主线,而是在保留所有异质性的条件下将这些异质元素加以串联、接合” [1] ,以进一步升级流贯线的连接力量,《祇园姊妹》就是这种类型的代表。

无极时空的影像是抛出离散的、失序的时空状态的影像。比如,黑泽明的《电车狂》里的悲惨世界摧毁了扩张的大形式,给出了混沌无序的状态;而沟口健二的《杨贵妃》《西鹤一代女》等影片里的流贯线最终都被截流了,女性最终因脱离流贯线而走向混乱无序的悲惨境地。这就暗示我们,在一个井井有序的时空里还掩藏着无极的时空。

7. 关系–影像

关系–影像即以心智为表现对象,或者说在电影里表现心智影像,这种创作的方式的本质即是用摄影机不断建立新的关系,形成影像的关系网络,“使关系本身成为影像客体,并进一步使第一度的动情–影像与动作–影像发生转化” [1] 。以《动物饼干》为例,哈勃作为第一度的动情–影像出现,他善于打动人并具有各式各样的冲动;而奇科作为第二度的动作–影像出现,他负责行动和对抗;格劳乔则作为第三度的关系–影像出现,他作为调试者,不断建立新的行动关系,正是格劳乔的作用使得影片不断向前推进,而这部电影也由此以关系的形式转化了动情–影像和动作–影像,最终生成为了关系–影像。值得注意的是,格劳乔自身已经化作了整部影片的象征,影片事实上就是对这个象征的转化。希区柯克的电影进一步突出了类似于“格劳乔”的核心作用,他的电影正是关系象征的电影,《电话谋杀案》尤为具有代表性。

自然关系影像即是在日常状态中建立关系联接的影像。

标记影像即“依循自然关系,每个项次都可以在惯常系列里投射到另一项次,或者说可以通过另一项次來解释的影像” [1] 。比如说,在肖像画、模特、肖像画制作、肖像画场所等项次组成的系统里,每一个项次都可以通过其它所有的项次来获得自然而然的解释。

反标记影像指某个项次以非常态的情形出现,与原有的项次系列或者系统形成对立,那就是反标记。以《群鸟》为例,鸟笼里的鸟、某些时刻在空中盘旋的鸟以及海边的鸟都遵循自然状态,然而,当一只鸟攻击了米兰妮时,自然关系的状态走向了逆反,鸟就成了反标记。

抽象关系影像即象征影像,它是关系–影像的创生性符征。《群鸟》中的群鸟攻击人时,所有的关系发生了质性的突变,就像米契的母亲接受了米兰妮那样,全体关系需要被重新评估,此时,影像就成为了创生性的象征影像。

8. 结语

德勒兹的影像哲学本就是一块硬骨头,要理解德勒兹的运动–影像也绝非一件容易的事,不过,好在我们在此研究中建立了一个关于运动–影像的所有影像的相对明晰的条目框架,凭借这个框架再来回顾德勒兹的运动–影像的话会非常轻松,只要我们悉心对待运动–影像谱系中的每一条目,相信假以时日,对于运动–影像的把握将会轻取即得。