1. 引言

“凡礼,事生,饰欢也,送死,饰哀也……故扩垄,其貌象室屋也 [1] 。”事死如生的丧葬观念为张文藻墓葬仿木构等在内的一系列丧葬形式和礼仪提供了注释;但另一方面,这种“仿”的目的并不是复制,正如“略而不尽,貌而不功”,墓葬的建造者虽通过墓葬模仿地面宫室来体现“大象其生以送其死”的核心丧葬观念,但并不是说无视生死殊途的事实——“生器文而不功,明器貌而不用”——必须通过功能的缺漏或形式的变化来表明生死有别,或许这正是仿木构墓葬是对地面建筑的“模仿”,而非“复制”。由于人对死后世界的愿望是多重的,愿望的主体不仅仅只有死者,也包括生者。也就是说,墓室空间所呈现出来的意义,不仅仅包含了墓主的目的——幸福的黄泉生活、永久不朽,同时包含了孝子的目的——除了实现墓主的愿望,还希望通过祭祀,墓主能够保佑家族世世代代的平安与兴旺,因此墓室空间的象征意义必然是多重的,在营造多中心空间时也必然会使用多种手段去构建。“这个多重空间并不是在不同的概念之中建立一种逻辑关系,而是通过多种方式的重合与互动,构建出一个包含着多重期待与愿望的‘多中心’结构 [2] 。”这个多重空间不仅仅在空间具有多层象征意义,在时间上也有着三层的流动关系,即反转“过去”、构建并超越“现在”,实现永久的“未来”。

2. “反转”空间:以仿木构构造象征幽冥之地

约战国晚期,传统的墓葬形制开始模仿生人的住宅,比如汉墓中模仿生人住宅的斜坡屋顶式的结构,其墓门有雕梁画栋等等,都说明了古人在进行墓葬在设计建造时很大程度上受到了当时的丧葬观念的影响——“事死如生”。杨远认为,古人的“灵魂信仰”使得人们在建造墓室的时候往往会参考地面建筑的构造,以此来实现“以生者饰死者”的目的 [3] 。”巫鸿也提到:“东汉时期,对于亡者的灵魂将要何去何从的问题,人们的看法也发生了变化……这种变化使得人们把墓室想象为一个美好家园,美好家园的实现是通过模仿地面建筑的构造来实现 [2] 。”由此可见,对于墓葬的建造者而言,墓室在建造过程中所借鉴的空间和形象资源便是生人居住的木构建筑。

对于这种“仿木”现象,荷雅丽(Alexandra Harrer)1从比较文化学的角度对东西方建造传统中的跨材质仿作现象展开了讨论,初步界定了“仿木构”概念的边界:“通过将‘木’与‘构’的概念相连,以强调一种营造的‘模式’或‘方法’,更甚于一种营造的材料。严格来说,仿木构建筑不仅是对地面建筑的核心——木构架进行模仿,也包括对非木料结构的模仿。”“仿木构是对‘原初木质建筑的转译,但绝不是完全的复制’ [4] 。”也就是说,墓室设计首先要考虑的问题是——如何运用石料和器、图像在地下营造出具有温度的木构视觉空间,以此能够实现生与死之间的顺利过渡,并在黄泉之下仍可以幸福生活的美好愿望。赵明星则从墓葬仿木构的起源及发展问题提出:自战国以后,古人对于黄泉世界的想象逐渐从朦胧阴森过渡为具体而幸福的地下家园,生死观的变化导致人们设计墓葬时会“貌象室屋”,从此便开始了墓葬仿木构的潮流 [5] 。这种仿木构现象在中国的墓葬艺术中一直在延续,并在辽代开始走向自觉化、系统化、精致化、极端化。以河北宣化辽张文藻墓为例,该墓采用砖砌、雕绘相结合影作手法将砖砌建筑模仿地面木构建筑,构建了一种新型的地下总体空间。巫鸿将这种模仿人间居室的现象称之为对常规建筑的“反转” [6] 。即利用仿木构的手段,通过空间和视觉效果来传达生前记忆和死后想象的地方,实现彼岸世界对现实世界的转译与“反转”。

以往有学者从仿木构墓葬的开凿过程进行了讨论:首先,先挖掘出具有面宽和进深的地下空间,对墓室的墙面和柱子进行分化,然后开始进行装饰工作。在这个细节设计的过程中,往往将墓室的整体空间的构造放在一起进行考虑。为了掩饰其裸露的岩体表面,人们常常以彩绘壁画或者雕刻与彩绘的结合对墓室空间进行装饰,以此来实现人们对黄泉世界的想象。简而言之,就是通过仿木构的手段来获得木构视觉的感受,视觉心理的变化在一定程度上也使得触觉心理发生改变,地上木构空间里的温感和触感记忆被“反转”到地下安葬死者的石质空间 [7] 。墓室属于自承重建筑,但在“仿木”的过程中,其结构形式仍然保持着对木构梁柱的视觉模仿。虽然柱子失去了承重作用并作为装饰而存在,但仍然具有着生命力,其力量并不是通过承重的作用而凸显,而是使得墓室有了一丝生活的气息。这种视觉效果带来的真实感让人们相信,墓室空间的确是被这些柱子所撑起来的。从整体空间感出发,墓室建造者将地面居室进行了一个“反转”,而这种反转正是通过仿木构来实现的。一个温馨的地面木质建筑空间已经被反转为一个地下的仿木构建筑空间,石质空间带来的冷冰冰的感觉已经从视觉上被消除 [8] 。

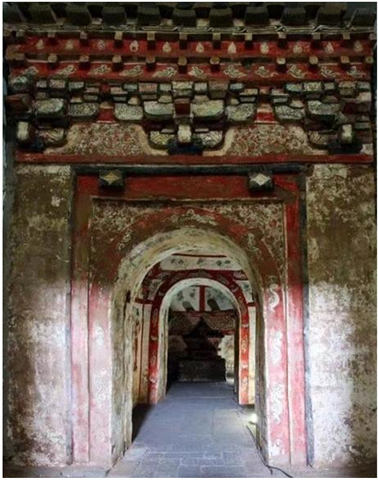

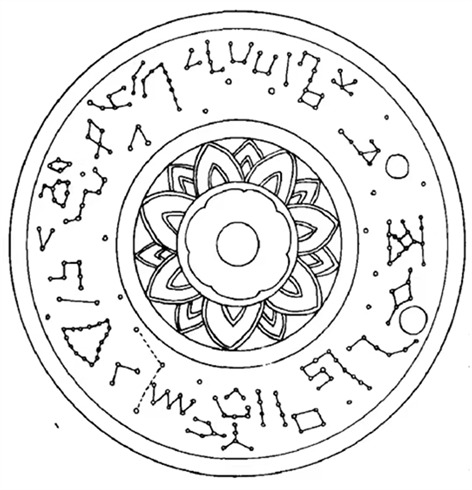

也有学者从墓室结构与壁画相联系探讨这种“反转”空间的象征意义。张文藻墓室内部空间分前室和后室,前室平面为方形、后室平面为圆形。墓室空间的内部仿木结构——墓门建仿木影作门楼(如图1),四壁之上作出梁柱、斗拱和房檐等(如图2)——是从传统地面建筑的外部结构转化而来。在前室顶部正中描绘有莲花藻井,一枚铜镜被镶嵌其中,绘有画宝相花的斗拱被装饰在四角;后室顶部中央为莲花、莲花外围有二十八星宿(如图3(a),图3(b))。关于后室顶部的星图,梁庄爱伦和郑以墨认为这是对自然星空的表现,并进一步认为后室壁面上的壁画以及仿木结构产生了一种奇妙的互动,并由此营造出一个特殊的空间——一个被建筑包围的“庭院”,“墓室仿佛转化为外部的空间,类似现实中四周被建筑环绕的庭院,而穹隆顶好像被建筑截取的一片天空……这个场景非常像赵广超描述的‘院’——‘院子其实是将天地划了一块放在家里’ [9] 。”对于后室是“庭院”的推论,李清泉曾质疑,如果将后室的空间认为是“庭院”的话,那么就无法解释壁画中妇人启门图、备经图等图像,也无法解释侍女为什么会在在院子点灯,难道是古人经常在院子里经常进行这类活动吗?因此李清泉认为,壁画上的人物活动仍然是在一个室内空间进行的,把后室视作一个“堂”更贴切一些。但也有学者认为,该墓室的前室空无一物,后室有许多随葬器物和与家居相关的壁画,棺床也放在后室,因此空间布置符合“前堂后寝”的格局,即前室是墓主人生前活动的“堂”,后室为私密的“寝室”。

与其他学者从功能论的角度讨论后室不同,巫鸿认为这种“反转”造成了建筑形态和空间关系的矛盾与模糊,也就是墓室内仿木结构所传递的“庭院”意象与壁画中人物活动的矛盾。张文藻墓室运用人们熟悉的建筑语言和符号对常规建筑进行“反转”,打破了世俗观念中的内外、上下、生死的界限,其目的是建构出一个界域——超越生死与时空。因此,在地下构造一个具有明确功能和性质的“反建筑”并不是墓葬设计者的目的,其真正的目的是为了延续人间的幸福并以此空间为过渡,来实现超生、升仙不朽2。也就是说,从宗教的角度出发,对人间建筑的“反转”意味着墓室空间是一个生死过渡的场所,同时也为图像和器物转变为‘明器’提供了具体的空间3[6] 。

对墓室仿木原因的另一种阐释则侧重于形式层面。韩小囡提出,“某种新形式的装饰的出现和流行,不是机械的线性发展,而是各种元素在一起相互作用的结果。”“也许仿木构建筑本身并不代表特殊意义,通过强调形式的重复来实现装饰效果,从而获得统一的秩序美,它分离了墓室墙壁,壁画上的人物场景似乎正好适合被仿木构造分隔开的墙面,但在功能和意义上,两者之间不一定有不可避免的联系 [10] 。”也就是说,之所以在墓室内部装饰斗拱,可能只是借用这种形式来表现墓室的豪华,因为这些斗拱没有起到实际作用。

张文藻墓把地上建筑的外部特征转化为墓室内部的装饰。关于这个有趣的现象,我们可以尝试借用海德格尔4对空间的解释——将空间或者说“物”比作一个“壶”5,这只壶作为“物”的本质在于自身与空间的共存与协商。基于此,巫鸿进一步提出,这种共存和协商中的空间不仅存在于壶的内部,也在于它的外部6。但是如果把这只“壶”想象为张文藻墓室的话,张文藻墓自身的仿木构装饰与空间的共生关系仅仅只能局限于墓室内部,墓葬设计者也只能在“壶”(墓室)的内表里进行装饰。而墓室内部仿木构装饰的出现,也就必然会引起它与墓室内部空间或者其他“物”的对话——不管是前文所提到的消除石质空间在视觉上的冷冰感、对人间幸福家园的模仿,还是说仅仅作为一种形式装饰,这个对话都离不开一个特定的场景——墓室空间,并且正是这场“对话”组成了一个特定的场景。简而言之,墓室建造者的工作不是把仿木构装饰放在一个事先就存在的空间之中,而是通过创造仿木构的装饰元素以及它们之间的连接与互动构成一个墓室空间,并让墓室其发挥安葬死者的功能。

张文藻墓对地面建筑的“反转”——木转为石,并且通过“仿木”的手段再次隐藏为“木”,从材料的特性角度出发并不难理解,石料坚固永久,木料容易腐蚀。固守儒家礼教的古人强调生死有别,坚持认为为死者造的葬具应该是“貌而不用”,不能和活人的住处和用具一样。但人们又希望死后在彼岸世界永久享受人间的温馨与幸福,因此用坚固的石料才反转地面建筑,然后通过“仿木构”营造出木质建筑的幻觉,石质材料在视觉上带来的冷冰感被消除。这恰恰也符合古人的阴阳学说,以实现地下的永久幸福来抵消对短暂人间生活的不舍。

Figure 1. The front room is imitating wooden door building [11]

图1. 前室仿木构门楼 [11]

Figure 2. Painting brick carvings in the rear room

图2. 后室内部彩绘砖雕

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 3. (a) Painting sky map at the top of the rear room; (b) Painting the image of the rear room top

图3. (a) 后室顶部彩绘天象图;(b) 后室顶部彩绘天象图线稿

3. 经验空间:以画、物组合象征灵魂的在场

古人在安葬死者时,将墓室壁画视作所建墓室的一部分,壁画的主题以及主题都是围绕着墓葬设计者的主观意愿,因此它们首先反映了当时的生死观念7。

古人的二元论思想——死亡后肉体与灵魂分离,肉体陨灭但灵魂不灭,因此人们非常关注自己在死后世界的生活品质。在这个生死信仰中,人们把墓室当成一个地下家园,一个黄泉世界的居所,在丧葬礼仪讲究“事死如生”,居家化、人性化、日用化是墓葬建造的必然趋势。巫鸿曾指出,中国古代人的丧葬观念使得人们追求对墓室空间的“人间化”,也就是在地下为死者建构了一个“理想的家园”。修建者用“位”8标记墓主人灵魂的存在,用图像展示灵魂此时此刻的活动,墓室主人的“在场”使这个静止的地下空间成为一个有时间流动的空间,器物摆设、壁画内容以及两者之间的互动仍然参照墓室主人生前的生活经验,以此来实现“在场”的主体、无形的灵魂在坟墓中的正常起居。

在张文藻后室东壁描绘有“备经图”(如图4),一捧茶侍女正趋步走向一张置有文房四宝的案桌,方桌的右边又绘有与佛教有关的鹤、花卉,桌子正后方设有绘满重瓣莲花纹的直棂窗,使得房内的格调分外清幽静雅,可称之为“读经室”。不难看出,墓主人生前不但崇佛,在生前的居室里也有固定的读经场所。李清泉认为,后室东壁的备经题材可能与死者早晚写字、读书等活动有关。也就是说,壁画在这里并不是僵硬的装饰,而是指“缺席”的主体的活动和他们的日常生活经验。

在后室西壁绘有红色假门,门前立一女子手把门锁,好像是要准备开门或者锁门。这种图像程式在宣化辽墓中出现的非常频繁,因此学者称这类题材为“妇人启门图”(如图5)。宿白先生最早对启门图进行探讨,认为“按照该壁画题材的所处位置来推测,可能是表示在假门后仍有空间——庭院、房屋或者厅堂,即表示墓室至此并未到尽头之意。”并指出绘画中也见妇人开门弃物的题材 [12] 。无独有偶,李清泉也表达了相似的看法,认为张文藻墓葬后室存在着隐蔽的空间应是住宅中被称作“寝”的私人居室。因为后室的壁画中多描绘女侍,而女性往往和家居环境联系在一起。因为日常生活中的服务性角色,多数是由女性来承担的 [13] 。也就是说,妇人启门图的表现意图应是指“门”外还有“空间”,也许是寝室或者庭院,没有到达尽头,这可能是限于当时的制度和条件,墓室内的空间无法满足幸福日常生活中所需的要求,因此利用图像取意的方法而代替。在后文要探讨的砖雕与壁画相结合的门楼图中,也应该有其中的含意。

张文藻墓后室的东西两壁壁画都以单幅人物、花卉出现,各幅图像的联系并不密切,但仍有规律可循。比如后室东壁壁画是室内场景,而西壁壁画上的假门则是锁门的状态,门前立一妇人做锁门状。李清泉将图像与方位联系起来考虑,太阳东升西落,东壁壁画的备经图可能是表示早上念经,西壁表日暮锁门掌灯等内容。换句话说,东西两壁静止的壁画相呼应,表现了一种时间的流动,即墓主人一天当中的时序活动。李清泉提出的解释让我们意识到,墓葬壁画除了具有分离和连接不同空间的含义外,还具有“时间”的功能,即“空间性”与“时间性”并存。在这个空间内,主体的活动是对生前活动的一种延续,即发生在“此时此刻”,是一种“现在进行时”的活动。

在后室后壁的中间,有一座砖雕彩绘门楼(如图6),这座门楼以影作砖雕的形式出现,用心设计的彩绘装饰仿佛在强调身临其境的真实感,与东西两壁绘在墙壁上的假门完全不同。在门楼的两侧绘有守门人和花缸,使得门楼看起来非同寻常,仿佛在门楼后还有一个隐秘的空间。因此,我们可以猜想,在这个门楼后面的隐秘空间才是墓主人的安寝之所。牛津大学的罗森(Jessica Rawson)教授所说的:“首先,受到某种影响,复制品与绘画被输入到墓葬的说法只是个推测,中国古代的墓葬会尽量模仿地面上的生活空间,以一些方式去构建一些有实际需求的内容与空间,以此来满足人对宫殿、土地或者是宇宙空间的需求,而艺术表现是满足这些需求的必要的手段 [14] 。”基于此,如果说墓主人真正安寑的地方被隐藏在后室后壁的门楼背后,那么整个后室及其壁画所象征的又是什么空间呢?再进一步推测的话,我们可以想象木棺里的墓主是像生前那样坐在棺床上而不是躺在棺床上,此时的棺床可以被当作墓主在墓室中的一个固定的“座”或“位”,那么,就会发现这个后室空间与地上的居住空间——堂屋极其相似。

因此,我们可以进一步大胆联想,后室东西两壁的壁画和立柱的组合,与古代的屏风有某种相似,这并不是天马行空的空想,比如在张氏家族的墓中,2号墓和5号墓的墙壁上便发现了屏风画,这说明在墓室中有一个可视空间和一个隐秘的、看不见的空间,而此处的屏风画正好充当了屏风的作用——将一个空间一分为二。屏风画的存在就好像是对人间生活方式的一种模仿,目的便是为墓主人构造一个供灵魂生活的经验空间,实现对人间活动的延续。屏风画前方的棺床代表的是墓主的“座位”,即真实的空间;屏风画的背后则暗示了一个不可视的虚拟空间,即墓主的“寝室”。正如巫鸿所指出的一样:“屏风作为一个物质与图像的结合体,是一个双面的——正面与背面。屏风作为一个家具,它被立在一个空间的时候,同时也将这个整体空间隔成两个前后并存的空间,也可以被看成是对两个空间的限制。当屏风被立在一个空间中,屏风背面的空间便成为一个不可视的……当屏风前方有主体时,那么主体便会感到屏风前方的空间是属于自己的,因为此时此刻主体是被环绕在一个可视空间的中心 [15] 。

张文藻后室壁面上所绘各种图像,是对人间活动经验的一种模仿,壁画中的人物活动正围绕着屏风前面的“堂”——墓主人坐着的空间,有条不紊地进行着。除此之外,东西两壁的假门,也暗示着堂的两旁又有别室,墓内有限的空间被进一步延伸,使其显得更为宽阔。通过以上分析,可以看出墓室的建造者和民间画工借助于视觉效果将这个阴森的墓室变成了一个充满人间生活气息的宽阔的“堂”,在假门的背后,暗示的是一个虚拟的“寝”。灵魂在“真实空间”与“虚拟空间”中的活动创造运动的生机。在这个空间内,其活动是对生前活动的一种延续,即发生在“此时此刻”。也可以理解为这个空间是一种从生到死的过渡,因为死者并不满足于此,死者的“野心”在于超生与永恒。

Figure 4. Mural painting on the east wall of the back room—preparation of the Sutra

图4. 后室东壁壁画——备经图

Figure 5. Fresco on the west wall of the back room—woman opening the door

图5. 后室西壁壁画——妇人启门图

Figure 6. Brick painted false door on rear wall of rear room

图6. 后室后壁砖雕彩绘假门

4. 双重神圣空间:以文字和丧葬形式象征永受天身

李清泉认为,唐代以后至辽宋时期,由于密教陀罗尼信仰的影响,使得丧葬礼仪美术中出现了真容偶像和圆形墓 [16] 。张文藻墓室通过特殊的文字图像与形式组成一套陀罗尼丧葬语汇,并结合圆形的墓室结构和天顶图像来构建一个具有双重意义的神圣空间,以此来呈现出特定的场所意义。

在张文藻墓的后室里摆放一具长方形木棺(如图7),木棺外部不加材料装饰,四面和盖顶均墨书佛经。经文有梵文、汉文两种,根据盖顶和棺正面汉文墨书,可知其内容主要为灭罪消灾、祈福超生等咒语。这种棺身外表覆有陀罗尼经的木棺被称为“陀罗尼棺”,陀罗尼棺通常将《心经》整篇抄写在棺身前档上,并以梵文陀罗尼秘咒覆盖棺的其他三面,然后在棺盖上书写汉文音译的陀罗尼秘咒(如图8)——“陀罗尼棺,以其影覆之功,既济魂归之质,不闻地狱,永受天身,谅尘墨之良,因与乾坤而等。固谨记 [17] 。”梵文“陀罗尼”的意思是在心中“保存”“维护”和“持有”佛陀的教诲。巫鸿认为,由梵文和汉语音译的陀罗尼密咒,其文字意义对普通的信徒而言并没有直接的影响。陀罗尼密咒之所以不需要翻译,是因为其神秘的力量存在于视觉和声音之中。除此之外,在木棺的顶盖上的墨书佛经里还强调了影覆概念,也就是说,墓葬的设计者希望通过木棺顶盖的陀罗尼经发愿文对亡者周身进行裹覆,以此实现灭罪之功。

在木棺内平躺着两具真容偶像——用稻草捆制的模拟人体,在草扎的人体内部放有墓主人火化后的骨灰,外着衣服冠戴佩饰品,被称为“真容偶像”,死者的真容偶像便被平放在木棺中,这显示出佛教对丧葬习俗的影响。大约从唐代开始,高僧写真雕像在佛教徒群体中非常流行,比如敦煌藏经洞的晚唐僧人坐像在取出背部的封泥后,体内装有骨灰的双层骨灰袋。据其告身勒牒碑文记载“庶使万岁千秋不朽不坏 [18] ”——这是对“永久”的纪念。这让我们想到了张文藻墓的容偶像,其写实的外表、安置骨灰的方式,都可以看出与唐代高僧写真雕像的处理方式是及其相似的,所以也可以认为张文藻墓中的真容偶像是从唐代高僧写真雕像发展而来的。唐代高僧法身偶像化的过程,有点类似于舍利“身体化”的过程。如果说火化使肉身陨灭,肉身的文化性被取消,那么对肉体的复原和重新塑造则是通过真容偶像的方式来实现的。李清泉指出,唐代高僧出于对涅槃境界的终极关怀和临终“证得法身”的期待,希望寂灭后能够留下一具具有永久性的、体现出功德和法性的身体 [19] 。在此将真容偶像与墨书题写的陀罗尼棺相联系,阐释了墓主对死后世界的愿望以及对准提仪轨的重视。张文藻墓中的真容偶像内所藏有的骨灰与唐代高僧写真雕像一样具有舍利概念。木棺可以被当作一种容器;木棺外部的梵文雕饰与墨书陀罗尼通过观想与影覆概念共同发挥着庇佑作用。由此以密教陀罗尼信仰为中心,一套以“偶像 + 容器 + 陀罗尼”为模式的神圣空间被构建出来。学者张保胜指出,这些异域的、不可解的符号构成了一个被称为“陀罗尼曼陀罗”的空间结构,将死者笼罩在其“影中”并在佛法的世界拥抱其“归魂” [20] 。

张文藻墓后室平面为圆形,后室天顶中央绘莲花藻井,藻井中心仿小木作,内嵌铜镜一面,外围绘星图。对于这种装饰在同时期同地区的其他张氏墓中也有发现。这种成体系的装饰模式,学界多有讨论,夏鼐认为星图具有宗教目的,乃为象征天空,以及装饰所用。李清泉认为星图是传统宇宙观的体现,而铜镜则象征着“佛法之无尽光明”,因此星图与铜镜的结合体现了本土宇宙观和佛教的融合 [21] 。如果将视野放大,再将后室天顶的图像和圆形主墓室造型相联系,则意味着这个墓室空间可能象征着息灾坛。因为平面为圆形的后室与准提仪轨中息灾法的坛形是契合的,而且天顶图像与墨书题写陀罗尼经的木棺共同表达了一种曼荼罗意向 [22] 。因此,真容偶像 + 天顶图像 + 圆形墓室,在地下空间构建出一个虚拟的修法场所,形成了第二重神圣空间,并与前述放有真容偶像的陀罗尼棺相嵌套,形成了双重神圣空间 [19] ,死者在此空间通过特定的方式被转化为不朽。

5. 礼仪空间:二维与三维的结合将地下墓室转化为永久祭堂

过去学者们主要从乐宴的角度分析墓葬中的乐舞图像,甚至认为它们是墓主生前生活的写照。然而,

Figure 8. Wooden coffin cover top four Buddhist, Chinese copy

图8. 木棺盖顶四刹梵、汉文摹本

机械反映论经常让我们陷入误区,特别是墓壁画中描绘的一些更大的场景时,经常与死者的身份相联系,认为是是墓主人的奢侈生活。事实上,这种内容并不总是与死者的身份相对应。相反,当死者家庭经济状况基本允许时,此类内容的存在与否取决于他们的葬礼习俗以及对来世生活的观念。梁思成在考察中国古建筑时,认为中国古建筑其对称的平面布局“适用于礼仪之庄严场合,公者如朝会大典,死者如婚丧喜庆之属”,“其布置秩序为左右分立” [23] 。在目前发现的宣化辽墓群中,几乎前室都以散乐图和备茶图为固定配置,可以猜想,这种固定配置的装饰题材或许遵循了某种对称布局的规则。而且后室的供祭品在前室壁画中也都出现过。这两个主题与后室供品之间的位置关系,可能暗示着该墓室空间与某种丧葬礼仪有关联。

张文藻前室西壁散乐图(如图9)描绘出众人奏乐一人独舞的场景,基于辽代的民间文化和葬礼文化,以及整个葬礼中的其他图像进行观察。前室的散乐图应该是丧葬仪式的图像化,即希望以这种方式永久的存在于死者的空间中,这与民间丧葬礼仪的影响是分不开的。自古以来,我国民间就有以乐设祭的习俗,丧葬及祭奠的仪式有乐舞、杂剧,是孝道之举的体现。据《辽史》所载,辽帝崩,于祭奠仪式上设乐 [24] 。辽代民间葬俗是否用乐,史书虽多失载,然而唐史却有相关记载“世人死者有作伎乐,名曰乐丧”“当殡葬之日,被诸色音乐伎艺人等作乐 [25] 。”从这些记载中,可以看到丧礼设乐现象在民间已成为一种普遍存在。宋代官方曾下令,丧葬之家不允许“举奠之际歌吹为娱,灵柩之前今章为戏 [26] 。”从这种官方禁令中可以看出以乐为祭的风俗在宋代的盛行。辽代上承唐五代民间丧礼用乐的传统,在墓室装饰中也反映出这种丧葬形式的深刻影响。在张文藻前室西壁的散乐图中,“以乐为祭”的丧葬礼仪被具像化,奏乐人物一律面向后室,仿佛为墓室主人鼓吹、歌舞。郑绍宗从人物的服饰装饰和表演内容分析,认为辽墓壁画中的散乐图所表演的节目可能是辽代的大曲 [27] 。因此,从辽代的社会风俗来推断前室中的散乐图其表演内容是杂演大曲,应当是符合实际状况的,其主题大多是围绕庆祝活动、节日祝福和郊庙祭祀活动。

再来看前室东壁的“备茶图”(如图10),描绘了一主妇和七个孩童,其活动内为祭礼荐献中仪物的准备过程,主要以备茶为主——选茶,碾茶,煮汤,点茶,以及相应的器物——地上放有茶碾、朱漆盘、茶炉;朱色方桌上置有茶具,白色方桌则放有墨宝;盝顶六层食盒被放置于桌前。这些前室壁画中的内容同样也出现在后室的备经图以及供祭品中,对墓主“虚位以待” [28] 作荐献状。由此可见,张文藻墓前室中的备茶图与后室摆放的祭祀品存在一种时间关系,后室的供祭体现了前室备茶图的后续发展:它们之间存在着一种前后相继的流动关系。根据墓葬的建造往往依照“阴宅仿阳宅”的思想,我们不妨可以推测后室应与地面居室的“正寝”相对应,后室的供祭大概是对“正寝”中进行的家祭仪式的一种模仿。这就是说,张文藻墓的后室类似于祭礼中的“正寝”,并不单单只是墓主人的“收柩之所”,也是祭奠供养之所。张文藻墓中的散乐图与备茶图的配置关系,令人忆及辽宋宫廷的进盏演出和民间的祭祠供盏。冯俊杰提出,“民间的祀神供盏风俗催生了两宋宫廷进盏演出的出现 [29] 。民间祭祠供盏仪式的组织形态或空间结构,经过“反转”被“复制”在张文藻墓中:后室有多达96件的随葬器物;在棺床前的供桌上摆放着多件瓷器,容器内还盛有各种食物(如图11、图12)。在《朱子家礼》中对这种丧葬形式也提供了佐证;“凡丧礼,皆放此酒瓶并架一于灵座东南,置桌子于其东,设盘盏于其上,火炉、汤瓶于灵座西南 [30] ……”文中详细的叙述了在祭礼中如何备茶酒之具之事,这表明茶、水果和其他供品是祭祀和葬礼重要内容与奉品。后室中供祭的饮食把墓室空间转化为礼仪性空间——一所祭堂,以示“备茶具以为丧祭之仪”,丧葬重点开始向着永久供养的祭奠氛围发展,不再仅仅是暂时的供祭,而是观念上的永久供祭。

对于墓葬中的这种别有新意的互动,沈雪曼提出了一个理论。认为在一些宣化辽墓中,二维的壁画形象和三维的随葬实物有意识地呼应和互动 [31] 。尤为前代所不见的是,供桌的两侧还有木制椅子,仿佛随时准备给主人坐下用餐,这或许暗示着墓主夫妇灵魂所在之“位”。也就是说,这些祭祀并不只是摆设,而是表明这个空间中存在着死者的灵魂。这种以绘画的形式将乐舞演出的场面搬进墓葬,壁画和器物的布置与民间庙宇建筑布局之间的契合,表明了一种礼仪性空间结构在墓葬中的存在,使祭礼祖先的仪式在一个属于死者的空间中永久地固定下来。但正如巫鸿所说到的,“总体空间”的象征性并不是单向的和一成不变的,而是经常融合着不同的功能和界阈。“妇人启门”“备经图”等图像以及仿木构墓室为死者提供了日常生活的空间,这个生活空间还包括棺室两面墙前摆放的两套日常生活家具和器物,包括几把椅子、一张带餐具的桌子、铜镜子、三彩釉脸盆、一个木衣架,以及盆架;而“散乐图”和对死者进献的供品的组合又对死者实现了永久性的祭奠,因此这个空间的意义结合了家居和祭堂。墓主在地下家园中永远享受着永久幸福,而墓室的建造者——“孝子”,则通过图像与器物的组合对墓主进行永久性的祭祀。因此,通过二维图像与三维的器物之间的互动,墓室空间与墓主人、“孝子”之间的各自出发点以及共同期待组成一个多重愿望、多中心的空间。在这个特殊的空间里,“位”被创造出来以代表墓室主人灵魂的存在并在空间中“活动”,此空间为“缺席”主体的活动和感受提供场所。

虽然张文藻墓以前室东西两壁的乐舞图、备茶图与后室摆放的棺床、供桌相联系,为死者营造了一个永恒的祭奠场所,但这个空间所营造的气氛绝不是民间丧葬礼仪的延续。在散乐图中,乐舞人物均身着彩袍且头戴花冠,脸上还涂着脂粉,做着各种奏乐动作,神情生动活泼;在备茶图中,女主有条不紊的进行备茶工作,身边围绕着一群活泼的孩童在嬉闹,恍如人间场景再现。可以说,张文藻前室东西两壁的图像所营造出来的气氛与阴暗的地下空间产生了强烈的反差:古人以各种形式为亡者创造一个肃穆的祭奠场所,同时又不失地上家居的生活气息,为的是给亡者建造一个可以永久居住的幸福家园,使得亡者在黄泉世界也可以像生前那样获得永久的安乐。但是,此空间的意义不止于此,与其说是对墓主的祭祀,不如说是孝子为了表示哀悼和祈求祖先保佑所进行的一场自导自演的活动,后人将通过祭祀、行孝的活动来获得先祖的保佑——期望先祖的灵魂保佑家族未来兴旺顺遂。

Figure 9. SAN Le diagram of the east wall of the anterior chamber

图9. 前室东壁散乐图

Figure 10. Tea preparation on the west wall of the front room (children’s photo)

图10. 前室西壁备茶图(童嬉图)

Figure 11. Offering in front of the Doloni coffin in the back room

图11. 后室陀罗尼棺前的供奉

Figure 12. Placement of relics on the wooden table in front of the coffin

图12. 棺前木桌上遗物放置情况

6. 结语

自古以来,人们就把墓葬视为永久的家园,在汉代墓葬就题有“千万岁室”。《后魏书》也记载:“傅永字修,常登北邙……欲附葬于墓,遂买左右地数亩,遗敕了叔伟日‘此百之永宅也 [32] ’。”造墓者正是要为他们的先人建造出一个永久的地下家园,在墓主人死后穿越界限实现超生后,便进入了一个同样幸福的幽冥之地——“反转”的阳间。在这里,日月依然当空并普照天下,阴阳和谐运转,张文藻夫妇将受到后世子孙的永久性的祭奠,他们的灵魂将永不挨饿,享受永恒的幸福。在墓葬封闭以后,张文藻夫妇与后人建立起了一种因果报应的逻辑关系。换句话说,先祖之灵以及所及其所在的墓葬,此时也转化为一个家族的“根”和运势的积蓄地,后人想要得到祖先的保佑只有通过祭祀、行孝的活动来换取。从宏观的角度来说,不管是对死者还是生者,其实都是通过模仿“过去”,建构“现在”,进而展现对生者与死者对“未来”的期冀——墓主人通过对过去生活观念和空间的重构来实现未来的不朽与永恒,后世子孙通过祭祀来保佑家族在未来人丁兴旺、好运连绵。

NOTES

1荷雅丽(Alexandra Harrer)博士毕业于宾夕法尼亚大学,现任北京清华大学建筑学院外籍导师,致力于文化遗产研究以及中西方学术交流工作多年,在中外古建筑研究领域有着丰富的研究经验。

2巫鸿以张文藻后室入口上方的半圆形壁画为例,该壁画描绘了三个角色正专注于一场棋赛。李清泉将张文藻墓中的图像与这个文献信息联系起来,证实画中的三个角色是从右到左为僧侣、儒生和道士。基于此,巫鸿认为该主题在丧葬语境中出现有着特殊的含义:画在后室入口处(木棺材放在这里),目的并不是宣扬政教或官方意识形态,而是宣告“三教合一”是通往不朽的道路。

3这种引发共情与联想的能力,正是在墓葬仿木的初衷。

4德国哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger, 1889~1976年)海德格尔认为传统哲学思辨中的一个普遍存在的问题是把空间作为一个自在的存在物,因此总是围绕着“空间是什么”这个问题展开讨论。而他认为空间并非是个“什么”,因此我们也不应该提出“空间是什么”这种问题。哲学家应该问的是“空间如何存在”,而这种“存在”在海德格尔看来就是“空间化”的活动,即不断地设置空间、整理空间和给予空间。因此对他来说,并不是世界在空间里面,而是空间在世界之中。

5海德格尔在解释“物”这个概念的时候用了一只“壶”作为他的例子。他认为虽然一只壶的材质和形式使之成为一个独立的东西,但是它作为器皿的“物性”(thingness)在于它空洞的内部—没有这个“空间”(empty space),它就不是一个器皿。因此匠人制作一只壶的同时也在创造壶内的“虚空”(void)。空间因此不是缺失,而是创造的机制。这同时也意味着这只壶作为“物”的本质在于实体与空间的共存和协商。

6巫鸿随后进一步提出:这种共存和协商中的空间不仅存在于壶的内部,也存在于它的外部:一个物件必然有其所处的地点(place),它的出现也必然引出它与其场地和周围空间的对话。物与空间的共生关系(symbiotic relation)因此不局限于中空的器皿,而是一切占据三维空间的物体和雕塑的共有性质。

7郑岩也提出过相关论点详见:郑岩,魏晋南北朝壁画墓研究,北京:文物出版社,2002:8~14。

8学者巫鸿提出“位”的概念,并把“位”定义为一种特殊的视觉技术(visual technology),通过“标记”(marking)而非“描绘”(describing)的方法以表现主体。