1. 引言

社区是城市生活的细胞,是居民自治的主要场域,也是推进国家治理体系与治理能力现代化的扎根点与落脚点。从历史进程上看,社区的出现和发展与人类社会的发展相伴而行,迈入工业社会,城市化进程加快,现代意义上的社区逐渐形成。社区的英文词汇为“community”,有共同体的含义,这也强调了社区内的居民由地域、共同利益等纽带所维系的紧密关系,社会学家最早开始了对社区的研究。在学理上,滕尼斯最早提出了社区这一概念,在他的理解中,与基于契约关系和工业化下的机械结合体(社会)所不同的,社区所代表的是传统的乡村小社会,是指“建立在血缘、地缘、情感和自然意志之上的富有人情味和认同感的传统社会生活共同体”,相较于地域,滕尼斯更强调社区的情感维系与共同体性质 [1] 。在类型上,社区可大致分为乡村社区、城市社区、虚拟社区三种,本文主要关注的为前两种。在发展程度上,则可分为传统社区、发展中社区、现代社区三种。

在实践层面,社区研究对于创新社会治理模式,推进国家治理体系与治理能力现代化也有重要意义。2013年11月,党的十八届三中全会首次提出将“社区治理”替代“社会管理”的概念,改进社会治理方式,创新社会治理体制,以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台 [2] 。党的十九大报告则指出,要“加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。”习近平总书记则强调“将社区作为城市治理的最后一公里”,推进国家治理体系与治理能力现代化,社区治理“只能增强,不能削弱”;“基层是一切工作的落脚点,社会治理的重心必须落到城乡、社区 [3] 。”

推进国家治理体系与治理能力现代化是当前国家政策的重点任务,在新时代下,如何推动社区治理模式创新、引领社区居民广泛自治,激发社区治理活力以期扎实社会治理的基础,引起了诸多学者的关注。根据文献梳理,不少学者以网格化管理、三社联动、管区改革等社区治理新举措为切入点开展实证研究;也有学者从社区治理概念与路径,社区治理在中国何以可行、何以能行,可能存在的困难等方面着手进行了较为详细的阐述。然而,却尚未有人应用CiteSpace软件对于国内社区治理研究进行文献可视化分析,本文拟根据CNKI数据库中CSSCI来源的社区治理文献作为研究样本,对社区治理研究的发文量,关键词聚类等因素进行可视化分析,以期对国内有关社区治理的研究成果有一更清晰全面的认识,并为后续研究工作的开展提供依据。

2. 数据来源与研究工具

2.1. 数据来源

本文研究数据来源于中国知网(CNKI),以社区治理为主题词进行检索搜寻相关期刊论文,时间范围选取2001年~2020年,来源类别选取CSSCI数据库,共检索有关社区治理的期刊论文共得到样本1705份,经过人工检查、去重筛选无效样本共获得样本1493篇,这也是本文最终的研究数据来源。

2.2. 研究工具

CiteSpace是美国德雷塞尔大学陈超美教授应用Java语言开发的一款信息可视化软件,它主要基于共引分析理论(co-ciation)和寻径网络算法(path Finder)等,对特定领域文献(集合)进行计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及其知识拐点,并通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测 [4] 。通过Cite Space软件对文献进行可视化分析,应用其共被引分析、机构、作者、关键词聚类等功能可以得出清晰简洁的可视化图表,对于被研究领域的研究现状、研究热点、研究节点等可以达到一览众山小的效果。

3. 研究现状分析

3.1. 文献发表趋势

通过对一定时间段内文献发表数量进行分析可以很好观察到相关研究的发展趋势。如图1所示,社区治理文献发表量分布大致可归纳为6个阶段。阶段1 (2001~2005年),在2006年前有关社区治理的相关研究很少,平均年发文量不足10篇,此时处于社区治理研究的沉寂期,学界对其关注较少。阶段2 (2006~2007年),自2006年起,发文量首次突破10篇,并于2007年发文量达到了23篇,社区治理这一治理模式的创新性、可行性开始受到一些学者的思考。阶段3 (2008~2013年),出现了社区治理研究增长的第一个小高峰,2008年社区治理文献发表量较上一年增发19篇且发文量首次突破40篇。自此,社区治理文献发表量以年均10篇的速度开始缓步增长,并于2013年发文量突破80篇,此时可认为学界对于社区治理领域研究有了一定的关注。阶段4 (2013~2017),在此阶段,社区治理文献发表量以年均40篇的增长幅度高速增长,并于2017年度发文量突破200大关达到239篇,此时可以说来到了社区治理研究的飞速发展期。阶段5 (2018年),2018年相关文献发表量较去年大幅下降近60篇,是阶段四与阶段六之间的增幅断层,但与往年相比其文献发表量仍居高位,可以认为此时学界处于对社区治理理念的再认识与重新建构的过程,也是学界吸取领悟政策方针的过程。阶段6 (2019年至今),社区治理文献发表量经过不小的下降后又在2019年度迎来了迄今为止幅度最大的上扬,年增长量逾80篇,并在2020年度趋于放缓的同时继续刷新社区治理文献发表量高位,可认为进入了社区治理的研究黄金期。

本文在近20年的历程中将社区治理研究的发展历程细化分割为6个阶段,但通过对社区治理文献发表量年度分布图的整体把握可以得出,社区治理研究发展的关键节点主要有3个,即2008年、2013年、2018年,这三个节点都标志着社区治理研究进入了新的增长模式。这三个时间点大体上都与新一届党的全国代表大会的召开相一致。全国人大作为我国最高权力机关,每一次展开都意味着中央政策的承上启下,代表着治国方针与政策理念的阶段性调整,在这三个时期恰好都出现了有关创新社会治理模式,加强社区治理的重要论断与政策。08年,党的十七大提出要扩大基层群众自治范围,完善民主管理制度,把城乡社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。13年,党的十八届三中全会首次提出将以“社区治理”替代“社会管理”,改进社会治理方式,创新社会治理体制,促进群众在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中依法自我管理、自我服务、自我教育、自我监督 [5] 。18年,党的十九大报告提出要加强和创新社会治理领域,建立共建共治共享的社会治理格局,途径之一就是要加强社区治理体系建设。习近平对此作出重要论断并指出,社会治理核心在人,重点在城乡社区,关键是体制机制的创新,要强化城乡社区自治和服务功能,健全新型社区管理和服务体制。特别是在城乡社区要发挥社会组织作用,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动 [6] 。

Figure 1. Annual distribution of community governance research publication

图1. 社区治理文献发表年度分布图

综上所述,可将社区治理研究文献发表量的增长归纳为如下几点:1) 国家宏观层面的政策推动、2)基层试点改革的示范作用、3) 学界的学理思索与探讨。在这其中,国家宏观层面的政策推动影响作用最为强烈,并助推了社区治理研究在国内学界的兴起。

3.2. 研究学科与来源期刊

如下图2所示,社区治理文献发表来源学科较为多样,在涉及管理学、政治学、社会学、经济学等主体社会科学外,涵盖法学、新闻学、农业学、教育学、民族学等学科。在学科研究总体中,政治学研究占比最多,超过总数5成共占比56.9%;其次是社会学15%;管理学近14%;以及少量经济学研究占比4.9%。由图可知,社区治理研究文献多以人文社会科学为主,其中以政治学与管理学为主。

Figure 2. Disciplines distribution of community governance research

图2. 社区治理文献发表学科分布

如下表1所示为社区治理研究排名前十的来源期刊,南京社会科学在社区治理方面研究在载文量最多为20篇。其次是南京农业大学学报(社会科学版) 12篇和华中师范大学学报(人文社会科学版) 10篇。再次是社会学研究、贵州社会科学、公共管理学报,三者载文量均超过7篇。从地域上看,社区治理研究主要来源期刊位于中部与东部地区,南京对于社区治理的研究最为重视,实践最为广泛。从发展阶段上看,除吉林、贵州、河南等欠发达地区对社区治理也有关注。从来源期刊级别上看,不乏社会学研究、公共管理学报、华中师范大学学报等重要刊物,体现学界对社区治理问题的重视与关注。

3.3. 作者与机构概况

论文发表数量在一定程度上可以体现出该学者的学术研究能力与其在该研究领域的重要性与声望。从表2中可以看到,南开大学的吴晓林、曲阜师范大学的李增元、华中师范大学的陈伟东三人发文量都超过20篇,其中南开大学吴晓林发表量最多达31篇。排位分处4~10位的学者发文量平均在8篇左右,数量也较客观。而根据获得的1493份样本数据可发现,关于社区治理研究发文量超过5篇的学者则超过25人。综上所述,可以发现社区治理研究在我国已得到了一定数量学者的重视,并成为其主要研究重点。

Table 2. Main published journal

表2. 社区治理文献发表排名前十的作者

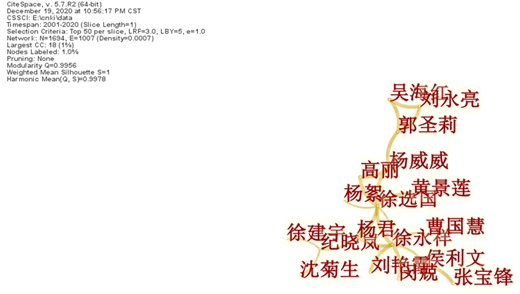

利用CiteSpace软件对作者进行共现分析,在作者合作网络图谱中,字体大小代表中心性,连接线代表合作相关性。通过对样本数据进行作者共现分析结果如下:网络节点数量为1694,连线数量为1000,网络密度为0.0007。可以发现,在文本数量较多的情况下,大多数学者研究并未存在一定的合作关系,当前社区治理研究合作网络密度较低,社区治理尚处在孤立研究的阶段,亟待多主体、多机构的合作。值得注意的是,通过对作者进行共现分析得出了一组较为明显的学者合作网络,如下图3所示,但并未发现较为突出的合作中心。

Figure 3. Author-cooperation map of community governance research

图3. 社区治理研究作者合作网络图谱

社区治理研究排名前十的机构如下表3所示,均为国内强校且发文量均超30篇,平均发文量逾50篇,研究具有强效的影响力,其中华中师范大学发文量最多近百篇,华东理工大学与中国人民大学发文量相近位居第三,这其中以徐伟东及徐建宇、徐永祥、徐选国为中心的研究团队在两所高校的社区治理研究中发挥了显见的带动作用。

Table 3. Top 10 institutions in community governance research

表3. 社区治理研究排名前十的机构

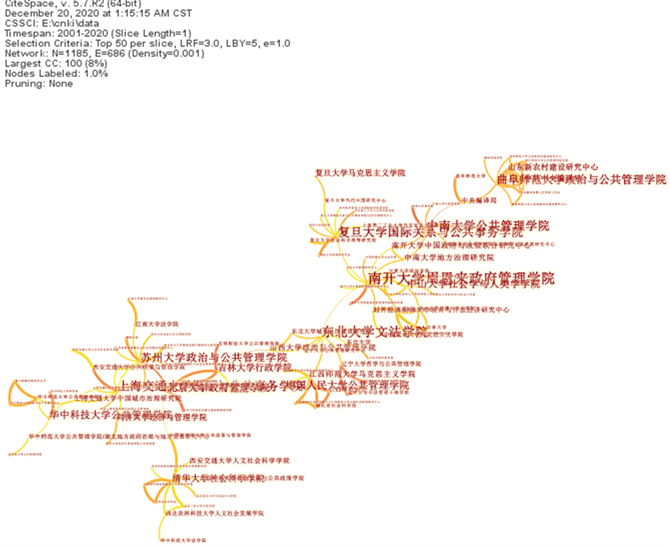

利用CiteSpace软件对社区治理研究机构进行共现分析得到机构网络合作图谱,即下图4,结果显示:网络节点数量为1185,连线数量为686,网络密度为0.001。其中以南开大学、复旦大学、中南大学;上海交通大学、苏州大学、华中科技大学;中国人民大学和东北大学;清华大学和西安交通大学;曲阜师范大学以及山东新农村建设研究中心为轴心的研究机构之间合作关系较为密切。

Figure 4. Institution-cooperation map of community governance research

图4. 社区治理研究机构合作图谱

4. 知识基础分析

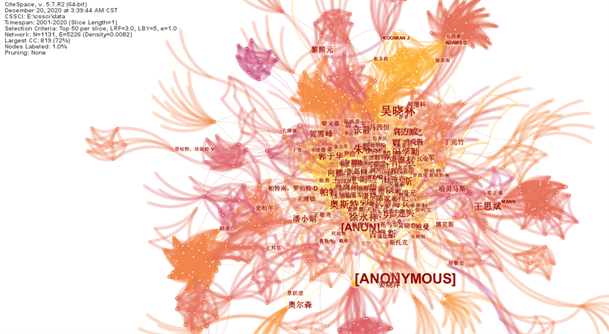

4.1. 作者共被引分析

时间段设定为2001年至2020年,Years Per Slice选取为1年,并设定TOP N = 50 (选取每年高被引或出现频数最多的50项数据),TOP N% = 10 (选取每年高被引或出现频数最多的前10%项数据),进行作者共被引分析,结果如下图5所示。可见学界对于社区治理研究投入了大量的研究工作,大多数学者之间有着广泛而密切的被引关系,网络图谱十分复杂,节点众多。以下对被引超过20次的作者进行梳理,结果见下表4,可以看到排名前三十的作者被引量都在20以上,整体被引情况良好。比较遗憾的是排名第一和第九的作者在实际操作结果中署名失效,这可能是前面文献筛选工作出现问题或者CSSCI数据库中未录入相关信息。排除两者,可以发现有关社区治理领域的研究,国内学者如俞可平、陈伟东、郑杭生、杨敏、吴晓林、夏建中、费孝通等人进行了长期的研究工作曾发表过高质量的文章;在国外方面,滕尼斯、奥斯特罗姆、登哈特夫妇的思想则给了国内学者不少启示。

4.2. 期刊共被引分析

改变分析节点类型为“Cited Journal”,其他操作不变,可得下图6。其中,被引排名前十的高影响力刊物主要有:社会学研究、中国行政管理、社会主义研究、中国社会科学、政治学研究、公共管理学报、华中师范大学学报(人文社会科学版)、城市问题、南京社会科学;且被引数都超过60次。

Table 4. Top 30 cited authors on community governance research

表4. 社区治理研究被引作者前三十

Figure 5. Author co-citation map of community governance research

图5. 社区治理研究作者共被引图谱

Figure 6. Journal co-citation map of community governance research

图6. 社区治理研究期刊共被引图谱

4.3. 文献共被引分析

改变分析节点类型为“Reference”,其他操作不变,得到图7文献共被引可视化图谱,其中字体中心性大小代表文献重要程度。经过进一步查阅可知,中南大学公共管理学院吴晓林的《“社区复兴运动”以来国外社区治理研究的理论考察》一文被引最多,吴晓林在此文中对西方社区复兴运动以来国外社区治理研究的新进展进行了详实的评述,为全面把握相关研究动向,推进社区治理研究在我国的结构化、差异化、本土化做出了贡献 [7] 。其次是北京师范大学陈鹏的《城市社区治理:基本模式及其治理绩效——以四个商品房社区为例》一文,作者在文章中采取了社区政体的全新理论视角,辅以社区民族志为主的深度访谈与案例调查,以四个商品房社区为样本典型进行了创新性的实证研究,研究结果表明以业委会为核心建制的社区政体系统能够切实改善社区治理“碎片化”的窘境,改善治理环境 [8] 。在上述基础上,对文献共被引分析进行聚类,得到的Modularity Q = 0.9556,Mean Sihouette = 0.972 > 0.5,说明相关文献的知识聚类特征较明显,社区治理研究领域的专注度良好,下表5为研究样本中社区治理领域被引率前十的论文文献。

Figure 7. Paper co-citation map of community governance research

图7. 社区治理研究文献共被引图谱

Table 5. Top 30 cited authors on community governance research

表5. 社区治理研究被引作者前三十

5. 研究前沿分析

5.1. 热点辨识:关键词聚类分析

对样本数据进行关键词聚类分析,结果如下图8:共包含580个关键词,1353条连接线,网络密度为0.0081。在此基础上进行聚类分析,图谱以社区治理与城市社区为核心向外发散,产生社区治理、治理模式、农村社区、治理、街道办事处、协商民主、社会资本、社会工作、社区建设、村改居社区、文化整合、社会管理创新、基层群众自治、可选择的政治参与等15个聚类标签。可以说围绕着社区治理与城市社区两大关键词聚类而形成的15个标签体现了当前社区治理研究的关注热点。在本章中,作者拟从宏观层面上将这15个关键词进行梳理分类,以理顺社区治理的研究脉络。

5.2. 社区治理的研究客体

从社区治理的治理客体来讲,社区治理理论研究重心不囿于仅研究城市社区,越来越多的学者将研究重心转到乡村社区的研究中,形成对城市、乡村社区治理的全覆盖。党的十八届三中全会明确指出要促进群众在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中依法自我管理、自我服务、自我教育、自我监督,以往易被忽视的乡村社区治理通过农村社区、村改居社区等社区形式开始得到学者的重视。

5.3. 社区治理的发展阶段

我国社区治理在模式上经历了从“单位制”向“街居制”再向“社区制”的过渡,在参与主体上实现了由行政主导下的一元包办向多元主体下的协商自治的转变。

单位制是新中国成立后社会管理的产物,是适应计划经济体制而设立的一种特殊的组织形式,具有政治、经济与社会三位一体的功能,以行政性、封闭性、单一性为特征。单位制的形成具有历史背景,在当时起到了重要的社会整合作用,但也带来了制度性的后果,造就了总体性社会和依赖性人格。在我国改革开放后,所有制结构出现了变动,社会主义市场经济体制逐步建立,社会流动也迅速加剧,导致单位制渐渐走上崩溃的边缘,退出历史的舞台 [9] 。

街居制是指以街道办事处和居民委员会为基本让你组织形式的社区治理组织模式1954年12月,全国人大一届四次会议通过了《城市街道办事处组织条例》和《城市居民委员会组织条例》,第一次用法律的形式确定了我国城市街道办事处和居民委员会的性质、地位和作用。至1956年,全国各地相继完成了街道办事处、居民委员会两级组织的组建工作,我国城市社区的基本组织——街道办事处和居民委员会,从此正式地、全面地形成,成为我国城市社会管理体制的一个有机组成部分 [10] 。街居制和单位制基本上是同时存在的,在90年代前,单位制制度化的加深使得社会生活实际上成为了单位生活,单位体制内人的一切需求实际上是由单位包办,社会生活共同体并不存在,取而代之的是以不同单位为集合的单位共同体。在这种背景下,街道办事处和居民委员会等社区组织逐渐演变成“拾单位之遗,补单位之缺”的组织,社区成为基层政权组织及其派出机构的“附属物” [11] 。

1986年,民政部提出了开展“社区服务”的要求,并第一次提出了“社区”这一概念。到90年代,在社区服务广泛开展的基础上,政府有关部门借鉴国外社区发展的基本理念,结合我国的实际情况,提出了社区建设的思路,并随之在全国确定了若干城市进行试点。随后,全国范围内的社区建设广泛开展起来,在政府的推动和社区居民的参与下,我国城市社区设由试点进入到全面推进阶段,由此我国城市社区治理开始步入萌芽期。根据朱仁显的研究,社区治理是一个动态的过程,以国家和社会的二元维度进行分析,伴随国家行政力量与社会自治力量的此消彼长,社区治理模式可分为政府主导模式、合作共治模式、居民自治模式三种 [12] 。现行社区治理模式的研究主要也伴随着在基层自治中行政力量与社会力量及民众自治努力之间的相互影响,以期达到社区治理之善治的目的,实现社区治理效益的最优化。

5.4. 社区治理的影响要素

社会资本与社会信任是研究社区治理效果而被重视的两大影响因素。社会信任实际上是用以衡量社会资本多寡的要素,或者说,如果社会信任缺位,也就不存在社会资本,即社会信任是社会资本的必要条件。关于社会资本的概念用语并不明确,在此引用福山对于社会资本的定义。社会资本即是一种有助于两个或更多个体之间相互合作、可用事例说明的非正式规范。信任、网络、公民社会以及诸如此类的事物虽同社会资本相关联,但全都属于附带现象,即它们是社会资本的结果,而不是社会资本本身 [13] 。按照福山对于社会资本的定义来看,如若社会资本缺失,那么一切社会合作都将不复存在。社会资本作为治理理论的重要支柱之一,在我国有关社区治理研究中,也成为重要的衡量社区治理有效性的标准,其测量方法与标准也各不相同。但无论如何,透过社会信任与社会资本要素来解析我国社区治理中存在的“碎片化”倾向都是促进社区治理实现善治的必由之路。

5.5. 社区治理的实现路径

在社区治理的实现路径上,研究主体关注社会管理创新背景下,社区群众、民众自组织、街道办事处、社工组织等多主体基于协商民主途径的社区建设。而在社区建设中,不仅强调社区物质文明的改善,也强调对于社区文化的整合与治理以及社区层面的政治参与,总体上注重社区治理路径的多元化。

6. 结语

本文基于CiteSpace可视化软件以CSSCI社区治理文献为样本数据,分析了社区治理研究现状、知识基础、研究热点等内容,得出如下结论:近二十年来,随着全国范围内社区建设的广泛开展,在政府的推动和社区居民的参与下,我国城市社区治理实践得到长足发展;社区治理也受到相关学界的广泛关注。总的来说,近二十年来,伴随着国家宏观层面的政策设计及对社区治理的重视,学术界对于社区治理的研究兴趣也日渐增强,相关文献发表量逐年上升,社区治理研究总体呈现良好发展态势,涉及学科繁多,但总体偏向人文社科领域研究。通过共被引文献分析可以发现,社区治理相关文献研究的聚类特征较明显,说明社区治理研究的专注度较为良好。在社区治理研究中,出现一批较有影响力的机构、学者、文献。通过关键词聚类分析,社区治理主要研究内容归纳为研究客体、发展阶段、影响因素、实现路径四个方面。本文宏观梳理了我国社区治理研究近二十年来的研究成果,对于相关领域学者研究工作具有一定指导意义,但本文仅针对国内发表文献进行可视化分析,虽着眼于国情有助于回答本国问题,但欠缺了国外社区治理研究的回顾,笔者将在后续研究中将其纳入补充,确保社区治理可视化分析文献的权威性。