1. 引言

自2019年新冠疫情爆发以来,已造成全世界累计六亿多人感染,累计死亡六百多万人,该疫情被世界卫生组织认定为世界大流行性疫情,冠状病毒也再次引起全世界人们的广泛关注。冠状病毒在自然界中广泛存在,20世纪30年代最先从鸡身上分离出来,60年代中期首次发现人类冠状病毒,通常普遍引起人和动物呼吸道、胃肠道和中枢神经系统疾病,对人类和动物的健康构成严重威胁 [1]。然而,在新的病原体出现之初,没有有效疫苗防御和特效药物治疗的情况下,消毒将成为控制疫情最为有效的技术手段之一;当达到一定的群体免疫后,尽可能有效防护的前提下,消毒将成为彻底消灭病原体的重要手段 [2]。冠状病毒对热、紫外线以及化学消毒剂均敏感。紫外线作为一种物理消毒方法早已广泛用于医院、学校等公共卫生的消毒。因此,本文在论述冠状病毒生物学特性的基础上,重点分析紫外线尤其是新型准分子紫外线对冠状病毒的消毒应用情况,为疫情防控提供技术参考。

2. 冠状病毒的生物学特性

2.1. 什么是冠状病毒

冠状病毒又名日冕病毒,因在电子显微镜下病毒表面突起形似王(花)冠而得名;属巢状病毒目、冠状病毒科,是一类具有囊膜的单股正链RNA病毒,直径约80~120 nm,在所有已知RNA病毒中其基因组是最大的,其基因组约为30 kb,呈球形或椭圆形,具有多形性;主要分为α、β、γ、δ属,α和β冠状病毒属主要由哺乳动物冠状病毒组成,γ冠状病毒属主要包括禽类冠状病毒,而δ冠状病毒属既包括哺乳动物冠状病毒,也含有鸟类冠状病毒 [3] [4]。已知能够感染人的冠状病毒有7种,4种在人群中比较常见,如COV-229E、COV-OC43、COV-NL63和COV-HKUI;另外,3种则是严重急性呼吸综合征冠状病毒SARS-CoV、中东呼吸综合征冠状病毒MERS-CoV和新型冠状病毒COVID-19;新型冠状病毒(2019-nCoV)和2003年的SARS都属于β属。病毒有包膜,包膜上存在刺突,整个病毒像日冕,不同的冠状病毒的刺突有明显的差异。在冠状病毒感染细胞内有时可以见到管状的包涵体。冠状病毒可以通过S蛋白的突变或与其他毒株重组获得与新宿主受体结合的能力,从而发生组织或宿主嗜性的改变 [3]。

2.2. 传播特性

通过咳嗽或打喷嚏在空气传播,没有安全防护情况下与病人密切接触;触摸被污染的物体表面,然后用脏手触碰嘴巴、鼻子或眼睛等;接触到可疑的被感染的动物等。流行病学数据表明,SARS-CoV病毒可以经过人与人之间的密切接触、气溶胶传播和接触传播,呼吸道飞沫传播是最主要的传播途径;COVID-19与SARS类似,但也可经手等感染口、鼻和眼部黏膜等直接或间接接触传播;此外,在患者粪便中检测到病毒核酸,存在“污染物传播”即粪–口传播的可能性;更值得注意的是,由于COVID-19患者潜伏期也具有较强传染性,且存在不典型症状和无症状传染者 [5]。

2.3. 环境耐受力

冠状病毒在外界环境中具有较强的生存能力。国家卫生健康委员会将2019冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理,采取甲类传染病的预防、控制措施 [6]。2003年在小汤山医院空气中采样,护士站、内走廊、病房及其排气口下风方向5米处检测到SARS病毒的阳性率分别为25%、50%、52%和58%,这就说明该病毒在空气中存活率较高,造成空气传播风险 [2] [7]。然而,冠状病毒SARS-CoV喜冷不喜热(图1) [2],温度越低(如10℃~15℃),无论在空气还是飞沫、木质、不锈钢表面都可以存活数小时之久,极大地增加了感染传播风险;温度越高,存活时间越短,当温度不低于20℃,在人手或干燥空气中存活时间在5分钟之内;无论何种温度下,化学消毒剂如75%医用酒精、漂白粉溶液或肥皂水均具有良好的消毒能力,冠状病毒在其中的存货时间不超过5分钟。

Figure 1. SARS-CoV’s survival time in different environments [2]

图1. 冠状病毒SARS-CoV在不同环境中的存活时间 [2]

新型冠状病毒在冬季寒冷环境下具有很强的抵抗力。在典型的空调环境(温度22℃~25℃、湿度40%~50%),SARS可以保存5天以上的生存能力;武汉华南海鲜市场样品分析,新型冠状病毒可以像SARS一样冬季至少存活数天以上,新发地海鲜(南美冻虾)都表明,冷冻食物也是一条很强的传播途径。随着温度的升高,冠状病毒SARS-CoV存活时间会越来越短(表1),当温度升高至70℃以上时,消毒15分钟即可将其杀灭。冠状病毒是有包膜的RNA病毒,包膜若被破坏,里面的核酸也就很容易被降解;包膜具有亲脂性,比非包膜病毒对消毒剂的作用更为敏感,对大多数消毒剂都较敏感,但对氯己定和苯扎氯铵不敏感 [7]。化学消毒剂有效氯含量500 mg/L的含氯消毒液、350 mg/L的过氧乙酸溶液以及75%乙醇溶液也可以将其在2分钟内杀灭 [2] [6]。当紫外线辐射强度达到40 mW/cm2,照射时间2分钟之内即可将其彻底杀灭。

Table 1. SARS-CoV’s sensitivity to heat and chemical disinfectants [2] [6]

表1. 冠状病毒SARS-CoV对热和化学消毒剂的敏感性 [2] [6]

3. 紫外线对冠状病毒的消毒应用

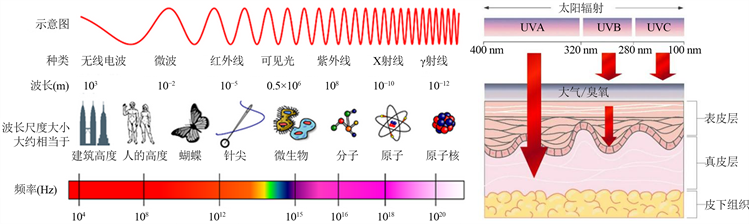

3.1. 什么是紫外线

紫外线(UV)是比紫光波长更短的电磁波,位于X线和可见光之间,波长范围100~400 nm (图2);紫外光分为四段长波黑斑效应紫外线UVA、中波红斑效应紫外线UVB、短波灭菌紫外线UVC和真空UV。UVA具有很强的穿透力,可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。日光中含有的长波紫外线有超过98%能穿透臭氧层和云层达到地球表面;UVA可以直达肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将皮肤晒黑。360 nm UV符合昆虫类的趋光性反应曲线,可制作诱虫灯(诱蚊灯)。365 nm为中心的近紫外光可用于矿石鉴定、舞台装饰、验钞等场所。UVB中等穿透力,波长较短的部分会被透明玻璃吸收,日光中含有的UVB大部分被臭氧层所吸收,只有不足2%能达到地球表面,在夏天和午后会特别强烈。UVB紫外线对人体具有红斑作用,能促进体内矿物质代谢和维生素D的形成,但长期或过量照射会令皮肤晒黑,并引起红肿脱皮。紫外线保健灯、植物生长灯发出的就是使用特殊透紫玻璃(不会透过254 nm以下的光)和峰值在300 nm附近的荧光粉制成的 [8]。UVC短波紫外线,他的穿透力是最弱的,无法穿透大部分的透明玻璃和塑料。日光中含有的短波紫外线几乎全部被臭氧层完全吸收。短波紫外线对人体的伤害很大,短时间照射即可灼伤皮肤,长期或高强度照射还会造成皮肤癌。

Figure 2. The position of UV in electromagnetic spectrum and its penetration into skin at all levels [9]

图2. 紫外线在电磁波谱中的位置及其渗透到皮肤的各个层次 [9]

3.2. 紫外线消毒原理

微生物细胞经UVC照射,通过结构键的断裂和共价交联产生一系列DNA光化产物,主要包括嘧啶二聚体、胸腺嘧啶–胞嘧啶光产物(TC(6-4)产物)等;高辐射剂量主要以TT二聚体为主,低辐射剂量以TC二聚体为主;因此,TC产量也可作为UV早期致损伤的测定指标 [10]。紫外线的能量能使受照物质的原子、分子振动或电子能级改变,并产生一系列氧化自由基;这些光化反应产物也能够引起核酸、蛋白质氨基酸的氧化,导致相关结构和功能损伤和障碍,甚至导致细胞的死亡。另外,细胞内蛋白质分子中的氨基酸对UV也有很强的吸收,吸收光量子后,有些氨基酸俘获水合电子后分解脱氨基,半胱氨酸俘获后S-C键断裂失去巯基,从而造成蛋白质结构的改变而失活 [11]。总之,紫外线消毒以核酸损伤为主,也存在蛋白质损伤和膜的损伤。

3.3. 紫外线消毒应用

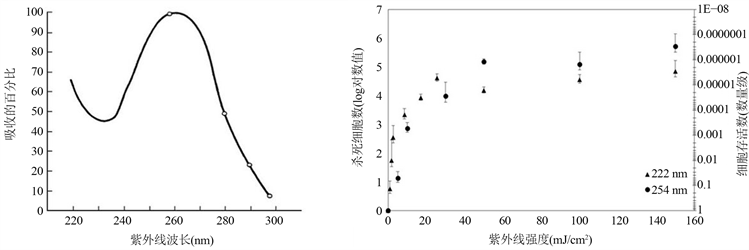

自1801年德国物理学家里特发现了紫外线的存在,而后近一个多世纪以来,UVC紫外线一直被认为能够杀灭细菌、病毒等致病微生物,尤其是253.7 nm紫外线,具备良好的消毒性能;因为实验证明微生物体内的DNA/RNA对260 nm左右的紫外线吸收最为强烈 [12];同时,也发现在220 nm附近也有较强的吸收,实验同样证明222 nm与254 nm波长的紫外线具有几乎同等的消毒能力,在低强度时222 nm甚至超越254 nm [13] (图3)。

Figure 3. Absorption of ultraviolet rays by DNA/RNA and the comparison of disinfection performance between 222 nm UV and 254 nm UV [12] [13]

图3. DNA/RNA对紫外线的吸收和222 nm/254 nm紫外线消毒性能对比 [12] [13]

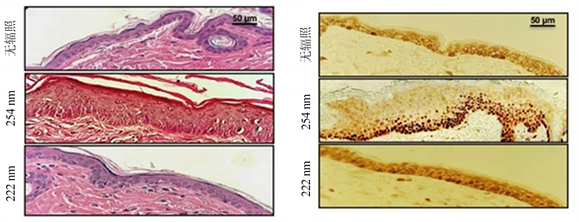

传统的紫外线消毒技术(UVC)主要利用汞原子激发产生254 nm的紫外线,已经广泛用于表面、水和空气消毒。然而,由于人体直接暴露在254 nm紫外线下会对眼睛、皮肤等造成伤害,所以紫外消毒需要在无人或进行充足防护状态下才能使用;这一缺陷极大地限制了该技术的应用范围。由于微生物直径通常在1 μm以下,而典型的哺乳动物细胞直径位于10 μm~25 μm之间;人们在寻找能够穿透微生物对其灭活的同时不损伤人体照射波长的紫外光 [14]。2018年,美国哥伦比亚大学David J Brenner教授在《Nature》上发表论文指出,200 nm~230 nm之间的远紫外线是一种安全高效的消毒手段 [15]。利用高压电流冲击特定配比的氯化氪(KrCl)气体可获得222 nm准分子紫外线,这种新型准分子紫外线具备与传统254 nm紫外线同等的消毒能力,但不会穿透皮肤的角质层和眼睛外表的泪液层,表现出极高的安全性;原因是222 nm准分子紫外线被人体最外层的角质层吸收而无法到达活的细胞组织,因而不会造成伤害;皮肤表面5~20 μm厚的“死皮”外层,即所谓的角质层,只含有蛋白质,而不含细胞核的DNA;在250 nm波长以下,蛋白质对紫外光的吸收迅速上升,约3 μm的生物组织将250 nm紫外光的强度降低一半,但对于200 nm深紫外光的同样衰减,仅需0.3 μm;也就是说,在到达活细胞的细胞核之前,远紫外线会“急剧”减弱,这使它对人类的接触安全成为可能。人类的泪液层能够吸收222 nm波长的远紫外线,对眼睛形成了足够的保护(图4)。日本岛根大学 [16] 经大鼠实验证实222 nm UVC辐射不会引起眼角膜损伤或反应。日本神户大学和长崎大学 [17] 研究了无XPA因子的老鼠,对比证明222 nm UVC照射后皮肤并不会产生环丁烷嘧啶二聚体和炎症反应(图5),而253.7 nm辐射后会产生肿瘤。

2020年,Brenner教授团队再次实验证明 [18],1.7和1.2 mJ/cm2的222 nm准分子紫外线对两种空气传播的人体冠状病毒(HCoV-229E和HCoV-OC43)辐射就能达到99.9%灭杀效率;暴露在2 mJ/cm2 222 nm紫外线辐射就能安全地灭活95%以上的甲型H1N1流感。在David J. Brenner教授的带领下,哥伦比亚大学的研究人员此前已经证实,远紫外线可以在不伤害人体皮肤的情况下杀死MRSA细菌(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌);金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)已在我国新冠疫情期间现场消毒评价标准中明确作为新冠病毒的指示菌 [19]。国际公认的222 nm UVC每天曝辐安全阈值约为24 mJ/cm2;日本神户大学实验证明,222 nm UVC每日辐射500 mJ/cm2是安全的(安全阈值的20倍以上) [20]。

Figure 4. Diagram of keratoderma and pre-corneal tear film that cannot be penetrated by Far-UVC [15]

图4. 222 nm远紫外线无法穿透角质层和泪液层示意图 [15]

Figure 5. Changes in the skin of three groups of mice after ultraviolet radiation [16]

图5. 三组小鼠经紫外线辐照后皮肤的变化 [16]

4. 总结与展望

随着生物科技革命的推进和全球化时代的到来,我国面临的生物安全威胁形势极其复杂和严峻。近年来国内外传染病带来的威胁形势并未根本性转变,2009年H1N1大流感、2014年埃博拉出血热、2016年寨卡疫情等;冠状病毒引发的疫情更是层出不穷,2003年非典型肺炎SARS、2012年中东呼吸综合症MERS、2019年新冠疫情COVID-19。当前,新型冠状病毒引发的肺炎疫情依然肆虐,我国坚持动态清零政策,严守防疫战果不动摇;躺平是不行的,躺赢是不可能的。在未来,是否还会再次出现超级细菌或病毒疫情犹未可知,但对于环境有害微生物的防控应当早做准备,要及时从过往中探索经验和探寻新的技术。“工欲善其事必先利其器”,在公共卫生领域运用更安全、高效的消毒杀菌手段,才能应对仍旧在进化和变异中的有害微生物 [21]。

冠状病毒浓度小时,人体免疫可阻止感染;超过临界点将有少数弱体质人群被感染,高浓度将形成大规模流行;浓度降低将出现拐点,最后直至自动消失。消毒能够有效降低或彻底杀灭病毒。紫外线消毒技术作为一种物理辐照消毒方法,具有能量转化快捷、方便、作用高效、无腐蚀、无残留的特点;与化学消毒相比,更是极大的降低了对水的需求和环保压力;222 nm准分子UVC紫外线消毒技术可实现人机共存作业,有望替代传统的254 nm紫外线消毒技术,用于更为广泛的消毒应用。目前,国内有多家企业进行了相关产品的生产,然而该新型消毒技术的消毒机制和安全性等基础理论还需更深入研究,同时也要注意到紫外线照不到的地方往往无法达到消毒效果的缺陷。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。