1. 引言

随着全球经济增速放缓和经济形势日趋复杂多变,我国面临内部经济下行压力增大、贸易争端加剧和外部需求下降等多重压力。在此背景下,为了稳定经济增长,党中央作出了“要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署。双循环新发展格局意味着我国经济增长将更多依靠内需驱动。在内需驱动中,消费需求对经济增长的贡献度将不断得到提高。在“生产–流通–分配–消费”的经济循环过程中,消费既是生产的目标和终点,也是下一个经济循环新起点,只有产品能够最终满足社会消费需求,经济循环才可以持续。正如亚当·斯密所言,消费是所有生产和唯一终点和目标 [1]。

所以,在双循环新发展格局下,促进居民消费升级将成为构建新发展格局的重要推手,并为内循环提供强大的内生动力。经过改革开放,我国经济取得了较大发展,经济总量位居世界第二,居民收入也得到了较大提高,基本解决了绝对贫困问题,已经进入全面小康社会。在收入水平不断提高情形下,我国居民消费升级稳步提升。但是,由于受到人均收入水平较低、财富差距和收入差距较大、社会保障制度不完善等诸多因素制约,居民消费对经济增长贡献率仍然偏低,消费升级主要还是以消费数量增长为主,消费结构升级相对滞后。所以,在双循环新发展格局下,明确消费升级对促进双循环新发展格局的重要作用,并分析当前制约居民消费升级的主要因素,对于促进我国居民消费升级,构建双循环新发展格局均具有重要的理论价值和现实意义。

2. 消费升级对双循环新发展格局的作用

消费是内需的重要组成部分,消费升级是扩大内需的重要体现,将为构建双循环经济新发展格局提供内生动力。根据内循环与外循环的内在关系,消费升级的作用主要体现在如下三个方面。

2.1. 消费升级对外部需求的替代效应

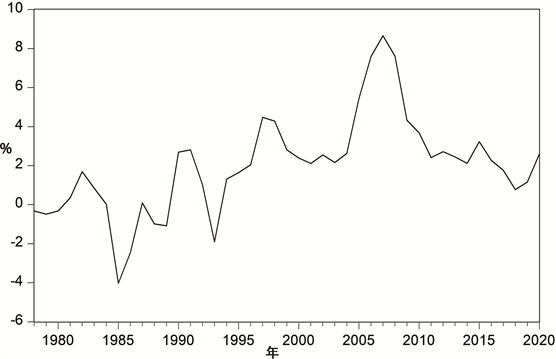

改革开放产生的制度红利和人口成本红利,我国经济经历了持续高速增长。但是,自2007年全球金融危机爆发以来,在全球经济增速明显放缓背景下,贸易保护主义抬头和贸易摩擦加剧对我国出口造成了不利影响。从支出法的构成来看,自1978年以来,我国的净出口率总体呈上升趋势,直到2007年达到最高值,之后呈下降趋势(如图1);与之对应的是,我国的消费率则呈下降趋势,直到2010年达到最低后才开始上升(如图2)。从“三驾马车”构成来看,我国经济增长长期属于出口拉动型经济,而消费需求动力不足。2010年后,我国的消费率虽然有所上升,但仍处于低位,远低于发达国家水平,甚至低于部分发展中国家。在经济增速放缓和外部需求疲软情形下,消费升级对外部需求具有重要的替代效应,即提高消费率可以减缓出口下降对经济增长的负向影响。这说明,在国外需求下降和国内经济增速放缓的双重压力下,促进消费升级将是提振内需和促进内循环的重要手段。

Figure 1. NET exports of goods and services proportion of GDP from 1978 to 2020 in China

图1. 1978~2020年我国货物与服务净出口的GDP占比

Figure 2. Household consumption proportion of GDP from 1978 to 2020 in China

图2. 1978~2020年我国居民消费的GDP占比

2.2. 消费升级对投资驱动的互补效应

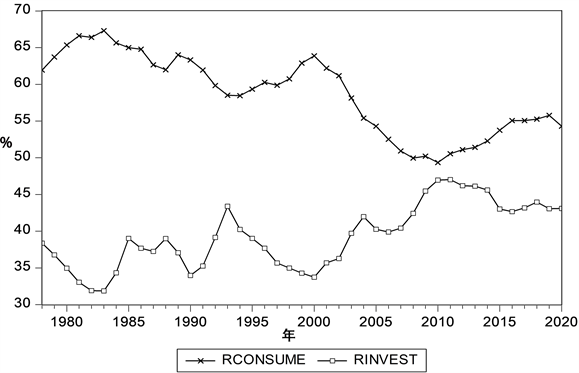

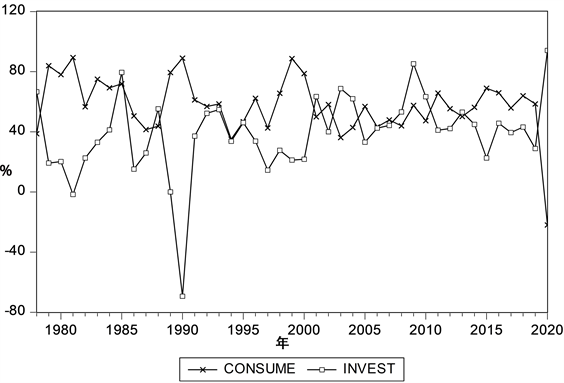

消费与投资是内需的两大组成部分,构成内循环经济的需求端。根据供给与需求的关系,只有通过促进供给与需求实现动态平衡,才能实现内循环经济的“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环。一般来说,投资最终目的是为了提供更多的产品与服务,消费才是一切经济活动的最终目标。投资与消费关系会根据一国经济所处的发展阶段进行调整,当一国经济发展处于起步阶段,由于需要大量投资,所以一般会采取抑制消费的政策,以此来增加积累并扩大投资支出。所以,对于广大的中低收入的发展中国家而言,经济更多会采取投资驱动的经济增长模式。但是,随着经济发展水平的不断提高,如果消费需求长期受到抑制而不及时进行调整,就会产生消费需求不足而投资需求过剩的矛盾,最终会导致产能过剩和经济循环不畅,经济增长将难以持续。所以,当经济发展到一定阶段后,要维持经济的持续增长,需要及时调整内部需求模式,由投资拉动逐步转变为投资与消费并重驱动经济增长。我国历年消费率和投资率(如图3),消费贡献率和投资贡献率(如图4)。从消费率和投资率来看(图3),1978~2000年,我国的消费率处于长期下行态势,而投资率则一直处于上升阶段。2011年后,我国的投资率有所下降,消费率得到提升。另外,从二者的波动性来看,消费率变动相对平滑,且投资率波动大于消费率。究其原因是早期我国的经济基础较为薄弱,需要通过增加积累以扩大投资。从经济增长的贡献率来看(图4),消费贡献率在多数年份大于投资贡献率,只有在2000~2011年前后这一阶段投资贡献率多数年份高于消费贡献率,这一阶段与2001年加入WTO成为世界工厂后加大投资力度,以及2007年全球金融危机爆发国家投入4万亿的稳投资政策有关;但金融危机过后,经济又出现了投资过剩的问题,经济增速继续下行,投资率和投资贡献率均呈下降趋势。2020年消费需求放缓明显,消费贡献率成负值,而投资贡献率上升高达94.1%,主要是受到新冠疫情这一极端事件重大冲击,投资贡献率的波动要大于消费贡献率。

通过消费和投资数据的对比分析得出,我国经济的投资驱动特征较为明显,尤其在经济下行压力增大情形下,加大投资成为短期内稳增长的重要举措。但是,投资本身具有较大波动性,短期内扩大投资难以具有持续性,甚至导致重复建设和产能过剩。与之相比,消费中的基础性消费较为稳定,且会受到消费习惯等因素的影响,消费需求相对较为稳定,对扩大内需的影响也较为持久,且在内需中的发挥的

Figure 3. The rate of investment and consumption from 1978 to 2020 in China

图3. 1978~2020年我国的投资率和消费率

Figure 4. The contribution rate of investment and consumption from 1978 to 2020 in China

图4. 1978~2020年我国的投资和消费贡献率

作用也越来越突出。所以,在扩大投资力度的同时,也应该注重扩大消费需求,使消费与投资产生互补效应,而是不是替代效应。即通过增加投资带动就业和居民收入增加,以提振居民消费需求;居民消费需求增加又进一步增加投资需求,二者形成良性互动。在当前经济遭受新冠肺炎冲击情形下,通过促进居民消费升级更能为畅通内循环提供持续动力。

2.3. 消费升级对内循环与外循环的协调效应

在开放经济条件下,无论大国还是小规模经济体,内循环与外循环均不是割裂的。过分依赖于国外市场的外向型经济很容易遭受外部经济波动的溢出风险。内循环为主的双循环经济并不排斥外循环经济,而更加注重对外经济的收支平衡,并且通过开展对外经济活动以更好实现国内循环与国际循环的相互促进。一国在对外经济活动中,无论是贸易逆差和顺差都容易引发国际收支失衡和国际贸易争端。早期的亚洲“四小龙”由于过于注重发展外向的“出口导向型”经济,即主要通过增加外部需求来刺激本国经济增长,但是由于外部需求很难具有持续性,最终导致经济增长难以持续。与“出口导向型”经济不同的是,部分拉美国家实行“进口替代”的内循环政策,即主要通过限制进口来发展本国工业,但这一模式很难以借鉴国外的发展经验,也不利于发挥自己的比较优势。事实上,内循环与外循环并不孤立,而有互补性,二者需要协调发展。在消费需求上,如果国内消费需求不足,消费升级进展缓慢,就会减少进口国外高品质消费品和优质服务,不利于消费升级。相反,国内消费需求强劲,可以增加外部需求,通过进口国外高品质产品和服务,同时引进国外先进的消费理念,从而带动国内消费升级。同时,通过增加出口本国的产品和服务,可以带动国内就业和出口创汇,增加本国居民收入,既能增加本国居民的消费升级能力,也进一步增加对国外商品和服务的消费能力。所以,消费升级对畅通内循环和外循环具有重要的协调效应。在保持国际贸易收支总体平衡的情况下,应该继续加强改革开放政策,以充分发挥消费升级对内循环和外循环的协调作用,助推构建国内国际双循环相互促进的发展新格局。

3. 当前我国居民消费升级的制约因素分析

随着我国居民的消费水平不断提升,消费升级也取得了进步,居民消费的恩格尔系数不断降低,2020年全国居民恩格尔系数为30.2%。但是,我国居民消费升级仍然动能不足,主要体现在我国居民消费率和消费贡献率长期偏低,服务性消费的消费结构性升级相对滞后。在经济下行压力增大,外部需求放缓背景下,我国居民消费升级主要受到居民收入水平较低、收入和财富差距过大和社会会保障制度不完善等多重因素制约,削弱了居民消费升级能力,制约了消费升级的整体性和持续性。

3.1. 居民收入偏低降低了居民消费持续升级动能

凯恩斯的绝对收入理论、弗里德曼的持久性收入假设、杜森贝尔的相对收入假说,以及莫迪利安尼的生命周期理论均表明,收入是影响消费的最主要因素。首先,从国民经济总量来看,我国的经济总量虽然已经跃居世界第二,但是由于人口基数大,我国人均GDP水平与发达国家差距仍较大。根据国际货币基金组织2021年发布的《世界经济展望》数据,2020年我国大陆的人均GDP为10,503美元,已突破1万美元关口。与美国相比,美国2020年的人均GDP为6.3万美元,约为美国的六分之一。同期,194个IMF成员的人均GDP 11,082美元,比我国同期水平高5.5%。我国人均GDP在IMF成员经济体中的排名位居第63位,低于IMF成员经济体的平均水平。

其次,我国人均可支配收入水平较低,与欧美等发达国家的差距更大。其主要原因除了我国人均GDP不高外,还与我国人均收入占GDP的比重偏低有关。2020年,我国人均可支配收入为32,189元,占人均GDP比例为44.4%。其中,中位数为27,540元。同期,美国的人均可支配收入为3.88万美元,中位数为2.7万美元。当前,发达国家居民可支配收入占GDP的比例平均高达60%,发展中国家的比例也达到50%。另外,在经济快速增长的过程中,我国人均可支配收入增速长期低于人均GDP增速,导致居民并不能充分享受到经济增长的成果(如图5)。所以,由于我国居民收入水平的长期偏低,导致我国居民消费升级动力不足。

Figure 5. Per capita disposable income and per capita GDP growth rate from 1978 to 2020 in China

图5. 1978~2020年我国居民人均可支配收入与人均GDP增速

3.2. 收入分配失衡制约了居民整体消费升级能力

消费升级是一个由部分高收入群体引领中、低收入群体消费水平螺旋式上升的持续升级过程。当消费升级只是少部分群体升级,而不能带动多数人实现整体升级,则消费升级最终也难以持续。

3.2.1. 收入差距过大

收入差距过大会阻断部分升级向整体升级的传导路径,阻碍消费整体升级。魏熙晔等(2019)实证研究发现,收入差距过大会导致消费升级和产业升级的“涓滴效应”被阻隔 [2]。通常来说,中、低收入群体拥有更高的边际消费倾向。所以,提高中、低收入群体的收入水平,并扩大中等收入群体规模,可以缩小收入水平差距,从而能够有效刺激消费总需求,提升消费升级动能。收入差距过大是我国构建双循环新发展格局面临的重大考验。近年来,我国对收入分配调节的政策力度明显增强,收入差距过大总体有所改善。我国收入差距有所改善的原因是城乡收入差距缩小,但是城镇内部和农村内部的差距仍在扩大(李实,2018) [3]。根据岳希民(2021)的测算与比较,2003~2019年,我国居民可支配收入的基尼系数均高于0.46,整体上仍然处于高位 [4]。其中,我国的收入差距远高于OECD成员国 [4]。罗楚亮等(2021)通过对2013年和2018年住户调查数据发现,这一时期我国居民收入差距总体维持在一个高位徘徊的相对稳定状态 [5]。以上研究均表明,收入差距过大是当前我国经济和社会发展的重大现实问题,也是影响消费整体升级的重要制约因素。

3.2.2. 中等收入群体规模偏小

收入分配问题的另一个重要体现是居民收入群体分布特征。一国经济能否形成良性循环,由低收入国家向高收入国家迈进,很大程度取决于该国的居民收入群体分布特征,即能否形成一个占人口多数的中等收入群体。世界银行和国务院发展研究中心的研究报告指出,在1960年的101个中等收入国家中,到2008年只有13个成功迈入了高收入国家行列,大多数国家都未能跨越“中等收入陷阱”。究其主要原因则是这些国家由于收入差距过大,不能形成“两头小、中间大”的“橄榄型”收入分配结构。培育足够数量、收入水平较高且较为稳定的中等收入群体可以大大提升整体的消费需求,为经济可持续发展提供增长动力。我国经济由高速增长转入中低速增长后,经济增长模式也将由原来的投资驱动和出口拉动过渡到更多依靠消费拉动的新阶段。培育和扩大中等收入群体将成为经济增长和跨越“中等收入陷阱”的关键。陈宗胜在《中国居民收入分配通论》将我国居民收入群体分布特征描述为由改革开放早期的“飞碟型”逐步演变到“金字塔型”,以及当前的“葫芦型” [6]。“葫芦型”的收入群体分布的显著特征是底层收入的人口仍然占主要部分,高收入群体人数有所增加,但仍是少数。事实上,我国目前的收入分配格局与“橄榄型”的差距还很大,中等收入群体规模亟需扩大。李克强总理曾指出,我国家庭人均可支配收入在1000元以下的还有6亿人口。李春玲(2022)指出,我国中等收入群体发展水平仍处于初级阶段,其主要特征为:中等收入群体比重仍处于较低水平;中等收入群体内部的层级构成形态有待优化;中等收入群体规模和内部结构的地区差异明显。其中,我国低收入群体十分庞大,有50.3%成年人口还处于低收入状态 [7]。低收入群体既是消费者,也是创造社会财富的生产者,增加低收入群体的收入水平将极大地激发出社会的整体消费能力,畅通“生产–流通–分配–消费”的经济循环。

3.3. 财富分配失衡削弱居民消费整体升级能力

3.3.1. 财富分配失衡不断加剧

根据经典消费理论,财富是影响居民消费的另外一个重要因素,财富分配也会影响居民消费的整体升级。孟子曾论述过“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”,财富分配对消费升级的影响也可以从这句话里得到诠释。当社会的大多数财富集中在少部分阶层手中,意味着大多数群体对消费缺乏恒心。改革开放之前,由于过分强调社会主义的公平原则,收入与财富差距均不明显。改革开放以后,邓小平提出了先富与后富的理论,更加强调效率的重要性,允许一部分人先富起来,我国的收入差距与财富差距开始拉大,并且财富差距逐步赶超收入差距。罗楚亮(2009)研究表明,我国的净财富基尼系数在2002年后赶超收入基尼系数,并且财富差距不断扩大 [8]。靳永爱、谢宇(2015);罗楚亮(2018)微观数据的计算结果均表明,我国的财富基尼系数呈上升趋势,财富不平等程度在加深 [9] [10]。另外,根据瑞信研究院发布的《2021年全球财富报告》数据,我国的财富基尼系数由2000年的59.9%上升到2020年的70.4%,接近于英国和法国水平;顶层1%的富人所掌握的财富份额由20.9%上升到30.6%,接近于美国水平。根据2014年北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告2014》,我国的财产不平等程度在快速上升,中国家庭净资产的财富基尼系数1995年为0.45,2002年为0.55,2012进一步上升到0.73。其中,顶端1%的家庭占有全国三分之一的财产,低端25%的家庭财产总量仅占1%左右。

导致我国财富分化的重要原因是近20多年来我国住房价格的持续快速上涨和住房分布的不均衡。2019年人民银行对全国30个省份和直辖市调查报告显示,城镇居民家庭总资产中住房资产占比近7成,其中总资产均值为317.9万元,中位数水平为154.9万元,中位数和平均数之间的巨大差距反映出我国的住房财富分配严重失衡。房价上涨对不同住房持有家庭的消费升级的影响不同。对于拥有多套住房的高净值家庭而言,房价上涨财富效应大,对于满足刚性需求的住房持有者或者无房家庭,则财富效应不显著,甚至产生“房奴效应” [11]。所以,由于住房财富分化,高房价会削弱中低收入阶层的购房能力,即便通过贷款购买了住房,也会提挤压这部分群体的非住房消费。何翠香等(2017)研究发现房价上涨对有房家庭将产生财富效应,对无房家庭具有替代效应 [12]。

3.3.2. 财富分配失衡引发消费不平等

对于庞大的中低收入群体,有限的收入除了满足基本生存需要外,很少有剩余进行财富积累,甚至还需要通过消费信贷来满足基本的消费需求;而对于高净值财富群体,这部分群体除了财富增值外,还会产生大量的财产性收入。所以,财富分化与收入分化之间容易形成一种相互强化的正反馈机制,产生财富与收入分化的马太效应。这也是自上个世纪70年代后期以来,以美国为代表的发达国家与部分发展中国家收入与财富不平加剧的重要原因。由于财富分化形成的社会分层会传递到消费领域,导致消费分层和消费不平等。由于中低收入阶层和低净值财富群体受到消费能力限制,难以推动居民消费整体升级。

3.4. 社会保障制度不完善降低居民消费意愿

消费的有效需求主要包括消费能力和消费意愿。消费能力主要与收入和财富等经济因素相关;而消费意愿主要受到消费心理和消费者预期的影响。消费者对未来收入和支出的不确定性预期会降低消费意愿,制约消费升级。所以,从与消费相关的各种社会保障制度来看,合理的制度安排会改善居民对未来支出不确定性的预期,提高居民消费意愿 [13]。与消费相关的各种正式制度主要包括住房保障、医保和教育制度等;而非正式制度包括各种不成文的单位福利和隐性消费制度。新中国成立后的很长时期内,我国实行计划经济,各种与消费相关的制度相对公平。但由于受到“重积累、轻消费”经济发展模式和生产力水平制约,消费需求被严重抑制。市场化改革后,我国逐步放开了住房、医疗和教育等领域的市场化改革,如取消福利分房、高等教育实行收费制、医疗不再实行公费医疗等。近年来,我国不断加大民生投入,如实行免费义务教育、加快保障性住房建设、建立全民医保和全面养老体系等。但是,基本公共服务仍存在较大差距,城乡居民在医疗、退休养老等福利水平上的差距仍然很大;城乡教育资源分差距仍然很大,大量的农业人口和农业转移人口子女难以平等享受到城市优质的教育资源。另外,城镇居民内部之间在住房保障、医疗和养老方面的差距还很大,如国企与民企,体制内与体制外,以及公务员和事业单位之间在公积金缴存、医疗报销比例,以及退休养老待遇等诸多方面仍存在较大的差距。当前,由于社会保障整体水平偏低,且不同群体之间存在身份差异,越是具有较高身份权利的居民其享受较高的社会保障水平,有悖于社会保障的公平原则。社会保障制度应该更加注重社会公平性,尤其体现出更好地满足民生基本生活需求的“兜底性”。只有建立更加完善和公平的社会保障体系,才能改善公众对未来消费预期,从而增强居民的消费意愿和消费能力,让更多的消费群体敢于消费,有能力消费。

4. 促进我国居民消费升级的实现路径

萨伊定律着重强调供给的重要性,其主要观点认为供给会自动创造需求。而凯恩斯则认为需求决定供给。对于居民消费升级问题,需要更加注重从需求端入手,以充分挖掘居民消费潜力,通过提升居民的消费能力和消费意愿,不断推动居民消费整体升级和持续升级。

4.1. 完善收入分配制度,提高普通劳动者收入并缩小收入差距

决定和影响消费的主要因素是居民收入,在经济转型升级的过程中,既要关注收入的增长,也要关注收入的分配。通过改革开放取得的经济成就很大部分归于我国长期以来的低劳动成本带来的人口红利。随着产业结构转型升级和技术进步,经济发展模式由过去劳动密集型向依托资本的技术密集型转变。但是作为普通劳动者在劳资谈判中的地位并没有得到改善,资本越来越通过技术垄断控制普通劳动的数量和劳动过程。这使得收入的分配越来越向资本和少数的技术精英倾斜,也使得财富越来越向少数资本所有者和技术精英阶层集中。正如斯蒂格利茨所言:相对于普通劳动者,市场规则使得资本拥有者、经理和金融机构这一方面拥有更多的权力,精英阶层的相互联系和强势地位,使得他们能够获得比实际贡献更多的收入。我国作为社会主义国家,通过早期的工业化使得经济积累到一定水平后,更应该注重社会分配的公平,防止资本通过过度扩张和资本垄断攫取过多的经济剩余。在收入的初次分配上,提高普通劳动在收入分配中的占比,让普通劳动阶层的收入增长速度跟上经济增长速度;在二次分配中,加大税收调节和财政转移支付力度,在不损害经济效率前提下,继续缩小现有的城乡收入差距 [14]、地区差距和行业差距。在三次分配调节中,根据自愿原则,引导企业和高收入群体增强社会责任感。

4.2. 优化税制结构,促进税收公平并调节财富分配

长期以来,我国税收过多依赖于以增值税、消费税、关税等流转税,间接税占比偏高,约占70%的比重。间接税往往具有累退的性质,即收入水平越高的人群,其在间接税上负担的占比相对越低,难以充分体现税收公平。其次,间接税的成本会通过税收转嫁会提高消费品价格,削弱普通消费者的购买能力。第三,由于我国的财产税和遗产税的缺失,以直接税为主的税收体系对财富分配的调节作用有限。优化现有的税制结构,重点领域是对家庭持有的投资性房地产开征持有环节房产税,并把这部分税收收入主要用于满足中低收入阶层的保障性住房建设上,这样既可以降低家庭财富分配失衡,同时也可以提高中低收入阶层的消费能力。其次,应考虑适时推出遗产税收制度,这既可以减少财富集中的代际传导,也可以通过改变消费观念更好地提升居民即期消费的欲望,激发消费动能。

4.3. 完善社会保障制度,提高社会保障水平和公平性

自上世纪60年代以来,随着西方国家大众消费社会的兴起,消费不再只是生产的衍生物,而是成为了历史主题本身,生产只是成为让消费成为可能的必要条件而已 [15]。被誉为德国“奇迹之父”的艾哈德就强调:发展的目标就是要保障人们生活水平的提高、增强消费意识,将经济进步的好处转移给消费者。以欧洲发达资本主义为代表的福利国家,得益于二战后经济的快速增长,逐步加大对教育、医疗、卫生等的投入,逐步建立起较为完善的社会保障体系。我国在取得经济建设的巨大成就后,应该逐步由以经济建设为中心逐步向建设福利性社会转变,更加注重经济与社会的协调发展,努力改善民生。尤其是加大对落后的中、西部和广大农村的教育投资,通过优化教育资源配置,缩小教育资源的地区差距和城乡差距。同时加大对住房、医疗和养老等方面的改革力度,既要提高社会保障水平,也要更加注重社会保障的公平性。通过改善民生,将大大增强居民的消费意愿,为我国居民消费持续升级和整体升级提供更好的制度保障。

基金项目

国家级大学生创新项目“双循环新发展格局下促进我国居民消费升级研究”(202111548061)。教育部规划基金项目“虚拟经济发展对实体经济资本配置效率影响研究:基于路径分层的理论与实证”(20YJA790039)。