1. 引言

长江是我国的第一大河,受高原山地气候及亚热带季风气候影响,流域内降水时空分布不均,呈东南向西北减少的趋势,长江流域的降水响应形式也因为全球变暖而发生了一定的变化。全球变暖使得气候变化对水资源时空变化特征的影响显著增加 [1],例如降水时空分布特征的转变会激化水资源供给和需求之间的矛盾 [2],还加剧该地区水资源的不确定性,将直接影响处于重大国家发展战略区域的长江经济带 [3]。因此,分析和预估长江上游降水变化趋势对于合理开发长江上游地区水资源、拟定预防灾害方案具有重要意义 [3]。

在全球变暖背景下,不同等级降水的变化趋势对区域生态系统和水资源的管理具有显著影响。中国降水量、降水日数和降水强度在不同自然地理环境的影响下,表现出明显的区域性特征,例如降水量比降水日数的下降幅度小,降水强度增加 [4],降水日数呈现东多西少、南多北少的空间分布特征 [5]。现如今对长江上游年总降水的时空演变特征的研究较多,例如,汪曼琳等 [6] 研究1960~2014年长江上游降水特征及时空演变规律,张俊等 [7] 研究2011~2060年长江上游流域降水变化预测估计,王雨茜等 [8] 研究分析长江上游地区降水和气温的变化趋势,冶运涛等 [9] 研究长江上游地区降水结构时空分布特性,还有研究人员基于1960~2017年长江流域气象站逐日降水数据,分析不同等级降水量和降水日数的时空变化趋势,并讨论不同降水等级对总降水的影响 [10]。但对流域内不同等级降水和不同降水事件的时空演变研究较少。鉴于此,本文在已有的研究基础上,通过研究长江上游流域降水量、日数和降水强度来揭示总降水和不同等级降水在长江上游的时空分布特征,以期能为长江流域的水资源综合规划和保护及水总量管理和调度提供科学依据。

2. 资料和方法

2.1. 研究区概况

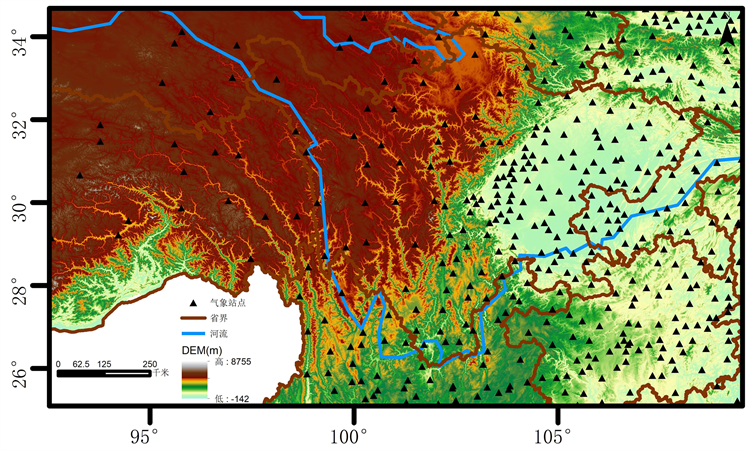

长江上游流域(见图1)西起青藏高原腹地,东至湖北宜昌,全长大约4500 km,约占长江全长的70%,上游流域面积约100万平方千米,占长江全流域面积的50%以上,经纬度范围大致为97˚E~110˚E、21˚N~34˚N,涉及青海、西藏、云南等9个省(自治区、直辖市)。主要支流有金沙江、雅砻江、大渡河、岷沱江、嘉陵江、乌江。气候类型多样,除西部属于高原山地气候外,其余大部分地区属于亚热带季风气候,雨量充足,热量丰富。

Figure 1. Spatial distribution of meteorological stations in the upper Yangtze River

图1. 长江上游区域及气象站点分布

2.2. 资料概况

本研究收集了来自中国气象局的长江上游流域687个气象站点1990~2020年逐日降水实测资料。使用Cressman插值法,将研究区降水观测数据要素插值到长江上游流域0.1˚ × 0.1˚网格上。SRTM_DEM 90 m分辨率数字高程数据来源于地理空间数据云平台。

2.3. 研究方法

本研究依据国家24 h降水等级划分标准(GB/T28592-2012),将日降水量分为4个等级,其中:小雨为0 mm < 日降水量 < 10 mm,中雨为10 mm ≤ 日降水量 < 25 mm,大雨为25 mm ≤ 日降水量 < 50 mm,暴雨为50 mm ≤ 日降水量,日降水量超过0.1 mm的日数为降水日数。降水贡献率

,式中:

表示某等级降水的总降水量,

表示年降水量;降水强度

,其中

为某等级的降水日数。本研究统计了各站点总降水和不同等级降水的降水量及降水日数,再计算出与之相应的降水强度和降水贡献率。本文所用的分析方法如下:线性倾向趋势法 [11] 和MK检验 [11],并对其结果进行显著性t检验 [11]。

2.3.1. 线性倾向趋势法

采用线性趋势法 [11] 来计算长江上游地区不同降水事件的时间变化趋势,计算公式为:

(1)

(2)

式中:n为样本量,x为降水量、降水日数或降水强度;a为截距;b为线性倾向系数,若b > 0,则x随时间的增加而呈增加趋势,若b < 0,则x随时间的增加而呈减少趋势;t为研究年份。

2.3.2. Mann-Kendall非参数检验法

Mann-Kendall检验法(简称MK检验) [11] 是世界气象组织推荐使用的一种趋势分析方法,在降水的年代际变化和趋势分析中得到广泛应用。适用于水文气象中服从非正态分布的样本,其检测范围宽、定量化程度高。在MK检验中原假设H0:时间序列数据

是独立的、随机变量同分布的样本,备择假设H1是双边检验:对于所有的k,j ≤ n且k ≠ j,

和

的分布是不相同的,检验的统计变量S计算如下式:

(3)

其中Sgn()为符号函数

(4)

S为正态分布,其均值为0,方差

,当n > 10时,标准的正态统计变量通过下式计算:

(5)

确定显著性水平α = 0.05:判断统计量Z的大小,若

,否定原假设,则说明降水要素序列呈现显著变化趋势,当统计量Z大于0时,序列显著上升,当统计量Z小于0时,序列显著下降。此次分析设定显著性水平为α = 0.05,对应的统计量Z的临界值为±1.96 [12]。

2.3.3. t检验

本文的显著性检验均采用t检验 [11],本研究需要通过降水量、日数和降水强度其中之一与时间序列作为两个总体,采用t检验构造这两个总体均值的统计量,从而来检验两个总体的平均值是否存在显著性差异。

构造检验两个总体的均值有无显著差异的统计量:

(6)

式中统计量t的自由度为

,两个总体分别为x和y,n1,n2为其样本量,

,

为其样本均值,

和

为两个总体的方差。原假设H0:样本均值相等,判断t统计量的大小,确定显著性水平α = 0.05时:若

,则拒绝原假设,认为在给定的显著性水平上,两个总体的平均值不相等且存在显著差异。

3. 研究结果

3.1. 长江上游总降水和不同等级降水事件的空间分布特征

3.1.1. 总降水量和不同等级降水量的空间分布

从表1和表2中可知,近31年区域内多年平均总降水量约为1071 mm,不同等级降水中暴雨的多年平均降水量最小,接近173 mm,占年降水量的16.17%,小雨多年平均降水量最大,接近359 mm,占年降水量的33.48%。中雨多年平均降水量约为310 mm,贡献率为28.95%比大雨贡献率21.40%要高,而大雨多年平均降水量约为229 mm。

Table 1. Multiyear average of the days, amount and intensity of the different grades of precipitation in the upper Yangtze River from 1990 to 2020

表1. 1990~2020年长江上游地区不同等级降水多年平均降水量、降水日数和降水强度

Table 2. The contribution of different grades of precipitation to annual precipitation in the upper Yangtze River from 1990 to 2020

表2. 1990~2020年长江上游地区不同等级降水量对年降水量的贡献

长江上游地区1990~2020年各站点年均降水量的空间分布如图2所示,总降水量和除小雨外等级降水的年均降水量整体呈东南部大,西北部小的分布特征。总降水年均降水量最大值超过1870 mm,大雨最大值超过500 mm,暴雨最大值超过610 mm,均位于东南部的广西地区,中雨年降水量大值区分布与总降水相似,但中雨最大值超过540 mm位于云南西部,小雨年均降水量最大值和其分布与中雨相差不大,但范围较小。

3.1.2. 总降水日数和不同等级降水日数的空间分布

如表1和表3所示,长江上游流域总降水的多年平均降水日数约有174天,不同等级降水中暴雨的多年平均降水日数最小,仅有2天,对年降水日数的贡献率不到2%,小雨最大,接近145天,对年降水日数的贡献率约为83.26%。中雨多年平均降水日数比大雨多,但二者贡献率之和也仅占年降水日数的15%左右。

Table 3. The contribution of different grades of days to annual precipitation days in the upper Yangtze River from 1990 to 2020

表3. 1990~2020年长江上游地区不同等级降水日数对年降水日数的贡献

从总降水和不同等级降水的降水日数空间分布图中可知(图3),降水日数的空间分布整体呈现东南部大,西北部小的布局,其中中雨、大雨和暴雨存在明显东南向西北递减的趋势,最大值出现在东南部广西一带,最小值出现在西北部青海、西藏一带。小雨降水日数的空间分布与总降水日数的空间分布最为相似,大值区主要位于贵州和四川地区呈西北–东南走向的狭长区域,在西藏和云南西北部也有小范围的分布,最小值分布在东北部的河南、陕西地区。

3.1.3. 总降水强度和不同等级降水强度的空间分布

如图4所示,长江上游总降水强度和不同等级降水强度空间分布特征与降水量和降水日数一致,呈现东南部大,西北部小且由东南向西北逐渐递减的特点。最小值均出现在西北部,总降水的降水强度大值区集中在东南部,小雨的大值区分布在东南部和西南部两个位置,中雨、大雨和暴雨的大值区范围较广,集中在区域的东部和南部。与降水日数的空间分布相对应,总降水和小雨在四川中部和贵州北部降水日数较多,对应在降水强度的空间分布上值较小。由表1可知,总降水多年平均降水强度为6.21 mm/d,小雨、中雨、大雨到暴雨的多年平均降水强度逐渐增大,小雨多年平均降水强度为2.48 mm/d,而暴雨高达74.62 mm/d。

3.2. 长江上游总降水和不同等级降水事件的时间变化特征

3.2.1. 总降水量和不同等级降水量的变化趋势及分布

结合表4和图5可知,总降水以−3.380 mm/a,小雨以−4.289 mm/a的速率呈显著下降趋势(P < 0.05),中雨也呈下降趋势但不显著,下降速率为−0.679 mm/a,大雨和暴雨降水量的长期变化趋势呈不显著的上升趋势,上升速率均不超过1 mm/a,但暴雨的上升幅度大于大雨。近31年,总降水年均降水量最高值为1998年的1188 mm,最低值为2011年的933 mm,总降水多年平均值为1071 mm。总降水年均降水量呈“少–多–少”的年代际变化特征。施雅风等 [13] 提出的观点:20世纪处于全球变暖时期,而导致90年代长江流域洪水频发的直接原因为该年代温度有明显的升高,例如在1998年中国气温距平达到1.38℃,是中国近100多年来最温暖的一年;而该时期内降水量也开始显著增加,这与本研究结果相一致。不同等级降水量的年代际变化都在均值附近波动,小雨和暴雨的波动较小,中雨和大雨的波动较大。

Table 4. Variation trends of days and amount of precipitation and precipitation intensity with different grades in the upper Yangtze River from 1990 to 2020

表4. 1990~2020年长江上游不同等级降水的降水量、日数和强度时间变化趋势

注:*在0.05水平上显著。

图6中显示,在青海、甘肃以南的区域内小雨降水量呈不显著的下降趋势,总降水、小雨和中雨年均降水量南北部呈现南降北增的分布特征,总降水降水量在西北高原上增加,这与刘玉婷等 [14] 研究结果一致。总降水在云南地区、小雨在湖南一带降幅最大,中雨降水量在云南南部和湖南与广西交界处降幅最大,大雨降水量减少的区域主要分布在云南一带,暴雨降水量的变化趋势较为复杂,增幅最大区域位于四川东北部。此外只有小雨年均降水量在西北部青海、甘肃地区通过了95%的显著性检验,其余等级降水的年均降水量均未通过显著性检验。

已有研究表明,不同降水事件对不同等级降水的影响效果存在差异,降水日数和降水强度的变化对暴雨的影响最大;而对于小雨的发生,降水日数的变化起着关键性作用 [15] [16]。因此,本研究得出长江上游地区小雨降水日数的变化对其降水量下降起主导作用,北部中雨降水日数和强度增加对其降水量的增加产生很大影响。

3.2.2. 总降水日数和不同等级降水日数的变化趋势及分布

结合表4和图7可知,1990~2020年长江上游地区总降水、小雨和中雨的年均降水日数通过95%

的显著性检验呈显著下降趋势,总降水的降幅最大,它们的下降速率分别为−1.683 d/a、−1.659 d/a、−0.054 d/a。大雨和暴雨年均降水日数分别以0.018 d/a和0.012 d/a的速率呈不显著上升趋势。近31年,总降水的年均降水日数在1991年达到最大196 天,在2017年取得最小值139天;小雨最大值为1991年的168天,最小值为2017年的109天;中雨在1993年取得最大值23天,在2011年取得最小值17天;大雨和暴雨的最大值均出现在2020年,分别为8天和3天,大雨最小值为2011年的5天;暴雨最小值为1997年的2天。大雨的年代际变化波动最大,总降水和小雨的波动起伏相似,下降幅度相差不大。

1990~2020年长江上游地区年均降水日数变化趋势图如图8所示,总降水和小雨年均降水日数变化趋势分布十分相似,全区域内降水日数逐渐减少,降幅最大的区域主要位于区域东北部,且只有东北部的小范围地区通过95%显著性检验;中雨降水日数在南北部呈现相反变化趋势,北部增加,南部减少,降幅最大位于研究区域南部,增幅最大区域位于四川北部;大雨和暴雨降水日数变化趋势分布类似,在区域西南部呈下降趋势,其余大部分区域降水日数逐渐增加,大雨增幅最大位于区域东部,暴雨增幅最大区域位于四川东北部。

3.2.3. 总降水强度和不同等级降水强度的变化趋势及分布

结合表4和图9可以得出,1990~2020年长江上游地区总降水和中雨的年均降水强度分别以0.044 mm/d∙a和0.008 mm/d∙a的速率显著上升;小雨年均降水强度呈不显著的下降趋势,下降速率为−0.001 mm/d∙a;大雨和暴雨都呈不显著的上升趋势,变化速率均很小。近31年,2020年的7.66 mm/d是年均总降水强度的最大值,最小值为1997年的5.50 mm/d;中雨和暴雨均在2020年取得最小值,分别为15.76 mm/d和78.66 mm/d,大雨和暴雨的最小值都出现在1997年,其值分别为33.83 mm/d和71.82 mm/d。

图10中显示,总降水和不同等级降水的年均降水强度变化趋势幅度较小且变化复杂。总降水的降水强度在大部分区域都呈现上升趋势,只有在西藏南部和云南中部的小范围区域存在下降趋势,在四川东部增幅最大,此外区域的南部、东部和西藏部分地区均通过95%的显著性检验;小雨变化趋势分布呈现东南向西北递减的特征,湖南一带降幅最大,青海一带增幅最大,除青海、甘肃和西藏北部地区,其余区域均通过95%的显著性检验;中雨年均降水强度下降的区域呈块状分布,增幅最大位于西藏南部;大雨年均降水强度大于0.1 mm/d∙a的区域呈块状分布;暴雨年均降水强度的趋势空间分布更为复杂,增加区域和减少区域都呈块状分布,且多位于研究区域东部和南部。

3.3. 长江上游降水突变特征

3.3.1. 总降水量和不同等级降水量的MK突变分析

图11和表5为1990~2020年长江上游地区年均降水量的MK突变检验结果,MK检验能够分析序列变化趋势和检验突变点,UF为顺序时间序列的变化曲线,UB为逆序时间序列的变化曲线,并根据给定的显著性水平P = 0.05计算出MK检验统计量所对应的两条临界直线Y = ±1.96。若曲线UF与UB在两条临界直线存在交点,那么交点对应的时刻就是突变开始的时间;若曲线UF随后还超出临界直线,则认为倾向率时序数据的突变特征能够通过P = 0.05的显著性检验 [17]。

Table 5. Summary of M-K test variation of precipitation events with different grades in the upper Yangtze River from 1990 to 2020

表5. 1990~2020年长江上游地区不同等级降水事件MK突变检验汇总

总降水年均降水量UF曲线显示,近31年总降水呈减少趋势,且在2010~2020年降水量显著减少。此外,总降水于2004年开始发生突变。小雨自1994年之后降水量呈减少趋势,1998~2020年年均降水量显著性减少;中雨呈减少趋势,年均降水量在2010年之后显著性减少,于2000年发生突变;大雨在1993~2005年和2014~2020年间呈上升趋势,其他年份呈下降趋势,但上升和下降趋势都不显著,且在2014年发生突变;暴雨在1990~1995年降水量有减少趋势,2012~2020年有上升趋势,1996~2011年间UF曲线出现明显的震荡,近31年暴雨年均降水量变化不显著,在2013年发生突变。

3.3.2. 总降水日数和不同等级降水日数的MK突变分析

由图12和表5可知,总降水年均降水日数在近31年呈减少趋势,1998~2020年降水日数减少趋势显著,总降水年均降水日数不存在突变点。小雨年均降水日数基本呈减少趋势,2002~2020年UF曲线超出临界直线,降水日数显著性减少,研究期内小雨降水日数不存在突变点。中雨降水日数基本呈减少

趋势,且在2009~2020年降水日数显著性减少,于2000年发生突变;大雨在1990~1993年降水日数减少,其余年份年均降水日数呈上升趋势,但下降和上升趋势均不显著,于2014年发生突变;暴雨在1990~1995年有减少趋势,在1996~2020年有上升趋势,但变化趋势均不显著,于2013年发生突变。

3.3.3. 总降水强度和不同等级降水强度的MK突变分析

总降水和不同等级降水的年均降水强度MK突变检验结果如图13所示,再结合表5可知,1993年之后总降水年均降水强度呈上升趋势,2015~2020年总降水更是显著上升,2014年发生突变;小雨在1992~1995年和1999~2015年间降水强度呈上升趋势,其余年份均呈下降趋势,近31年小雨降水强度变化不显著;中雨除1990~1993年外,其他年份降水强度呈上升趋势,2015年之后降水强度显著上升;大雨降水强度在近31年呈上升趋势但不显著,在临界直线间有2个突变点,分别为1992年和2010年;暴雨降水强度在2000年之前呈上升趋势,2000年之后呈减少趋势,但上升和下降趋势均不显著,在1996年存在突变点。

4. 结论与展望

4.1. 主要结论

利用1990~2020年长江上游地区687个地面气象站点逐日降水资料,分析总结了总降水和不同降水等级下降水量、降水日数和强度的时空分布规律,得出以下结论:

1) 空间上,长江上游地区总降水、中雨、大雨和暴雨的降水量与各自降水日数和降水强度空间格局基本一致,即总降水和除小雨外的等级降水皆呈西北低、东南高的格局,而小雨的降水量和降水日数空间分布不均匀,最小值位于研究区域东北部。各等级降水量、日数和降水强度变化趋势的空间分布格局特征各异。对于降水量而言,小雨除西北部部分区域外,在其余区域均呈减少趋势,总降水和中雨呈南降北增的规律,大雨和暴雨仅在西南部减少;总降水和小雨的降水日数呈减少趋势,中雨降水日数依旧遵循南降北增规律,大雨和暴雨降水日数趋势自西南向东北递增;降水强度变化趋势,总降水只有西南部小范围区域呈减少趋势,小雨趋势呈东南向西北递增,中雨、大雨和暴雨变化趋势在全区域内呈块状分布,较为复杂。

2) 时间上,长江上游地区总降水和不同等级降水的降水量、日数和强度变化趋势特征各不相同。总降水、小雨、中雨的降水量和降水日数,以及小雨的降水强度皆呈不同程度的减少趋势,总降水、小雨的降水量、降水日数以及中雨降水日数的下降趋势显著,小雨年均降水量降幅最大,为−4.289 mm/a。总降水和中雨的降水强度呈现显著上升趋势,大雨和暴雨的降水量、日数和强度也呈上升趋势但均不显著,暴雨年降水量的增幅最大,为0.954 mm/a。小雨是长江上游降水最主要的形式,其降水量和降水日数对全年的贡献率分别为33.48%和83.26%。

3) 就长江上游地区不同等级降水事件发生突变的时间而言,总降水量在2004年发生突变,中雨降水量在2000年发生突变,大雨降水量在2014年发生突变,暴雨降水量在2013年发生突变;降水日数只有中雨、大雨和暴雨发生了突变,发生时间分别为2000年、2014年和2013年,与降水量突变时间一致;总降水强度突变发生于2014年,大雨降水强度在1992年和2010年均发生突变,暴雨降水强度在1996年发生突变。

4.2. 存在的问题

本研究仍存在一些问题。首先,气象站的实测数据和本文采用的Cressman插值方法存在一定的不确定性,会对本研究中降水的时空分布特征产生一定的影响。本研究基于长江上游687个气象站的观测数据,分析了不同等级降水事件的时空变化特征,而长江上游不同季节不同等级降水的降水量、降水日数和降水强度的变化机制有待进一步揭示。再者,本文在分析长江上游地区总降水量和不同等级降水量的时空分布特征时,只对某一等级对应的687个站点的降水量进行了平均,不能保证该等级的降水事件在区域内所有地区都会发生。

4.3. 未来展望

目前长江上游不同等级降水的分析方法还存在一定的局限性,今后应加强对该研究区不同等级降水的进一步研析和探讨。未来研究中,仍需利用更高分辨率的气象数据,同时综合考虑大气环流、水汽输送等多因素影响,进一步探讨长江上游地区不同等级降水所显现出的时空差异。此外,为了避免降水变化的年代际间的转变以及长时间序列数据可能冗杂多种尺度的时间信号对降水趋势结果的影响,后续还可以利用九点二项式滑动平均方法来进一步分析长江上游地区降水变化特征。

致谢

为期一年的论文写作即将结束,在论文写作过程中,从论文开题到文献资料收集,从脚本编程和绘图到内容的写作和修改,都得益于我的导师——赖欣老师的耐心指导。在每次的论文指导过程中,我都能从中学习和领悟到新知识。赖老师渊博的学识,一丝不苟的负责精神,以及敏锐的学术洞察力让我深深感动和受益匪浅。再次,谨向赖老师表示我最诚挚的敬意。

同时,要对在学期间所有对我从严要求、督导勉励的老师表达最挚诚的谢忱,你们不仅让我习得诸多专业知识,还使我能打破自己思维的壁垒得到更高的升华,能够继续在以后的人生道路上保持本心,拥有恒心和耐心。此外,还要感谢我的同学、朋友以及研究生学姐在我论文撰写过程中给予我的勉励和助力。

最后,我要向我远在家乡的父母表达最深情感谢,你们不仅在物质上支持我,更重要的是在精神上关心和体谅我,你们给予我无私的爱是我不断前行的精神支柱,而我也将用自己的努力和拼搏创造出一个美好未来,以求能不辜负你们对我的热忱的期望。