1. 引言

教育学领域的研究发现,教师通过精心的设计可以促成学习者的“深度学习” [1]。在深度学习的过程中,学习者能够将新旧知识进行联结,将所学内容运用到真实的交际情境中,实现知识的迁移和运用,全面提升能力。在教育技术快速发展的今天,如何更好地促进学生的深度学习成为学界亟待研究的问题。

微课是一种新型的教学模式。作为数字化教学的重要形态之一,微课项目具有愈加重要的作用,是“区域教育化自由未来发展的新趋势” [2]。在很好地结合传统教学优势的同时,微课具有构成形式模块化、知识体系主题化、学习内容精炼化以及视听体验优质化等特点 [3]。国内普通教育学领域已经将深度学习理论运用于各个学科,如工商管理、经济、物理、数学、语文、英语教学等领域,研究颇丰。学者们运用微型学习理论、认知负荷理论、建构主义理论等理论对微课教学进行了设计及模型建构 [4] [5] [6]。

随着国际中文教育事业的蓬勃发展,针对汉语微课教学的研究也开始受到关注。其中,有关微课理论指导的文章逐渐增加 [7],如祖成瑶 [8]、孙燕琳 [9] 等讨论了“五星教学”理论及汉语交互理论在微课设计中的应用。但学界对“深度学习”理论框架的探讨较少,运用该框架对国际中文教育微课进行的研究也相对地较为少见。

本文两位作者作为一个教学和研究团队,制作了汉语微课“是……的”强调句。该作品参加了第二届全国研究生汉语教学微课大赛,并在参赛的近千件作品中一举夺得特等奖。本研究中,第一作者田艳作为该微课作品的指导老师,对教学设计、教案编写及视频内容进行指导,第二作者徐小童对教学环节进行了多次的修改和打磨,并担任微课视频的任课教师。作者团队共同完成了一个较为完整的教研过程。

本文运用个案分析、主题框架分析1、内容分析、访谈调查等多种研究方法,首先,建立深度学习“三目标六层次”理论框架;随后,依据该框架,依据“知识”“技能”“情感”三个目标,对“第二届全国研究生汉语教学微课大赛”参赛视频“是……的”强调句从教学设计、教学实施及教学反馈与评估三个方面进行应用研究(详见图1)。期待本文能在一定程度上促进国际中文教育领域深度学习理论下汉语微课教学的发展。

Figure 1. Chinese micro-course teaching practice under the guidance of deep learning theory

图1. 深度学习理论指导下的汉语微课教学实践

2. 建立深度学习理论理论框架

2.1. 深度学习的理论内涵

深度学习(deep learning)也被译为深层学习,是美国学者Ference Marton和Roger Saljo基于学生阅读的实验,针对孤立记忆和非批判性接受知识的浅层学习(surface learning)而提出的 [10]。Biggs和Michael Fullan则认为深度学习包含高水平或者主动的认知加工,是学习者在知识掌握的基础上培养自主学习、沟通合作及问题解决等高阶能力,并使学习者情感上具备良好的学习体验 [11]。

深度学习是一种基于理解的学习,要求学习者运用批判性的思维方式对知识进行内化,将学习到的理论知识进行迁移、理解、运用,在此基础上掌握非结构化的深层知识并进行批判性的高阶思维、主动的知识构建、有效的迁移运用及真实的问题解决。深度学习的特征是相对于浅层学习得出的,具有注重批判理解、强调信息整合、促进知识建构、着意迁移运用以及面向问题解决等特征 [12] [13]。因此,教学需要利用情境设置、引发思考、迁移促进,从而引发深度学习。

深度学习作为普遍的教育理论,同样可以应用于国际中文教育中。建立国际中文教育领域深度学习理论指导下的微课框架具有良好的意义。首先可以加强该领域微课研究的理论基础。全球疫情暴发倒逼新型教学模式的变革,因此,汉语微课教学日益受到学界关注,但有关汉语微课的理论建设尚显滞后。本文尝试引入深度学习理论,结合国际中文教育和微课自身的特点,建立深度学习理论框架,以促进学习者高级思维能力的提升。其次,可以提升微课教学分析的深度,扩展分析的维度,为今后更加科学的评估工具的建立提供基础,从而推动微课教学的全面发展,更好地开展国际汉语微课教学的应用研究。当然,理论框架的建立也可以更好地辅助汉语师资的培养,为新手教师提供教学思路,特别是对汉语职前教师、汉语志愿者教师具有较好的启发意义。

2.2. 构建面向国际中文教育微课的深度学习理论框架

如果微课只是关注知识的传播,缺少教学的设计与互动,忽视情感的介入与运用,就会大大降低教学效率 [14]。因此,需要建立科学高效的理论框架,帮助教师全面深刻地理解微课教学的本质,帮助学习者顺利完成高强度的深度学习。

在普通教育学领域,段金菊、余胜泉等学者构建了在e-learning环境下的深度学习分析模型 [14],黄志芳等学者构建了面向深度学习的混合式学习模式 [15]。

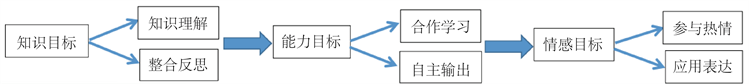

国际中文教育领域微课教学中深度学习理论的探究相对较为缺乏,理论支持体系较为缺失。我们结合前人学者的理论框架以及国际中文教育的特点,建立了“三目标六层次”的“深度学习”理论框架,即“知识”“能力”“情感”三个目标,“知识理解”“整合反思”“合作学习”“自主输出”“参与热情”“应用表达”六个层次。如图2所示。

Figure 2. The framework of deep learning theory of “three goals and six levels” for international Chinese education constructed in this paper

图2. 本文构建的国际中文教育“三目标六层次”微课深度学习理论框架

国际中文教育本身十分注重对学习者综合能力的培养,注重汉语学习者的情感需求。在疫情时代,这些要求不但没有降低,反而因为时间空间的阻隔,而愈加重视。深度学习的核心特征体现知识、能力、情感三位一体的相互融合,使得知识的深层次理解和掌握、能力的提升以及情感的融入三方面共同作用,从而从整体上提升学习效率 [16]。在知识目标方面,要求学习者对知识进行理解吸收、信息整合及迁移应用;在能力目标方面2,要求学习者尽量自主输出,并与同伴和老师交流合作、完成任务;在情感目标方面,要求学习者积极参与学习体验,并进行文化移情,来实现情感的融合。将“三目标六层次”的深度学习理论框架运用于国际中文教育领域微课教学,在一定程度上可以有效提升教学的效能,使汉语微课教学呈现出崭新的面貌。

3. 深度学习理论框架指导下的微课教学设计

本文以两位作者组成的教学研究团队制作的“第二届全国研究生汉语教学微课大赛”特等奖作品“是……的”强调句为案例,将深度学习的概念运用到教学设计之中。

3.1. 前端分析

微课教学需要反映学习需求、满足学习需求并引导学习需求,为实现汉语微课个性化的深度学习提供支持和保障,因此,有必要在教学内容和学习者两个方面进行前端分析。

首先,对教学内容进行分析。确定本次微课“是……的”强调句教学的重点和难点。“是……的”句的语法意义表示强调,且强调的内容较多,如事件的时间、方式、对象、目的等等。在传统的课堂教学思路中,教师有时将被强调部分集中讲解且练习方式较为单一,缺少主题性的串联以及生动的文化语境下的练习和活动,因此,学习者的学习效率无法得到保证。

其次,对学习者的学习难点进行分析。我们选取12位国际学生进行调查访谈,发现学生对“是……的”强调句理解的困难主要为以下几点:容易忘记“是……的”强调的是已经发生的事情;对“是”“的”所在位置的理解和掌握有所偏差;会继续在“是……的”强调句中使用“了”;有时也经常出现“是”“的”遗漏现象或者误用情况 [1]。

3.2. 教学设计

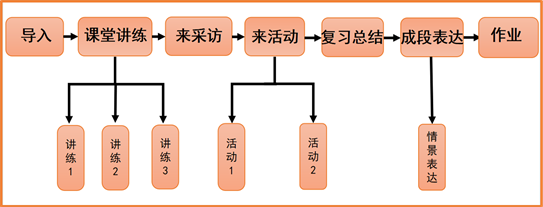

在深度学习理论框架的指导下,我们依据微课的教学流程与教学特点,对“是……的”强调句微课教学进行了总体设计。详见图3。

Figure 3. Overall design diagram of micro-course teaching cases teaching

图3. 微课教学案例教学总体设计图

从上图可以看出,本次微课教学环节较为丰富完整,包括导入、讲解、练习(机械–半机械)、自由活动(成段表达)等环节。通过讲练结合的方式,层层推进教学内容来实现的。在设计该微课时,我们将深度学习的理论框架融入其中,将三个目标六个层次融入其中。第一个层面针对知识目标,体现在教师的讲解和内容的输入中,培养学生的知识理解和整合反思能力;第二个层面针对能力目标,体现在学生的互动与输出中,培养学生的自主输出能力和合作学习的能力;第三个层面针对情感目标,体现在情感投射及最终的教学成果产出,表现在提高学习者的参与热情和促成学习者的应用表达。

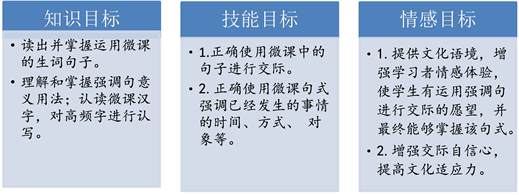

在知识目标方面,使学生能够较为准确地读出微课中的生词、句子,能够理解和掌握“是……的”强调句的意义和用法,认读微课中出现的汉字,并对高频字进行认写。在能力(技能)目标方面,能够正确使用“是……的”强调句进行交际,强调一件已经发生的事情的时间、方式、对象等。在情感目标方面,提供文化语境,增强学习者使用“是……的”强调句的情感体验,使学生有运用强调句进行交际的愿望,并最终能够掌握该句式。同时增强交际自信心,提高文化适应力。详见图4。

Figure 4. Three-dimensional teaching objectives of Chinese micro-course cases from the perspective of deep learning theory

图4. 深度学习理论视角下的汉语微课案例三维教学目标

知识目标的贯彻主要体现在“课堂讲练”环节中的“讲”以及“复习总结”环节;能力目标的贯彻主要体现在“课堂讲练”环节中的“练”,以及随后的“来采访”、“来活动”;情感目标主要体现在“来活动”以及“成段表达”中。三个目标的贯彻不是截然分开的,而是交融一体,彼此依存。在三个目标的交融和递进中,逐步实现学习者的深度学习,全面提升其语言能力。

4. 深度学习理论指导下的微课教学实施

教学设计完成后,我们进行具体的微课教学实施,并录制微课视频。随后在课堂上播放给9名国际学生,同时,配合课堂练习(课堂活动)进行现场教学,观察记录他们的学习反馈和课堂效果。同时,运用刺激反应法,获得学生对微课的反馈。最终制作成9分28秒钟的完整版作品,并上传主办方评审平台。

4.1. 知识目标的实现

知识的掌握是语言能力的重要前提。好的教学首先要提供给学生较为完整的学习过程,并为这一教学过程设计出恰当的教学内容和知识体系。具体来说,在知识目标的贯彻落实中,我们关注学生对知识的理解以及教师对学生偏误部分的整合反思。

知识理解。在微课教学之前,教师根据学生的学习重点进行课前准备,并注重教学内容的选取与整合。汉语微课“是……的”强调句的讲解内容选取“时间”“方式”“对象”这三个强调的用法。教师在“课堂讲练”环节,详细讲解了“是……的”强调句的三种用法,包括语法功能、语法意义、使用位置等,帮助学生全面理解所学语言知识。并在随后的各个教学环节,特别是“复习总结”环节,不断加深学习者对语言知识的感知。微课教学内容选取见图5。

Figure 5. Micro-course teaching content selected for the “knowledge understanding” stage

图5. “知识理解”阶段选取的微课教学内容

整合反思。在“知识理解”环节,学生基本理解了“是……的”强调句三种强调用法。随后教师用“我是九月考HSK3级了的*”等偏误句帮助学生梳理“了”的位置摆放问题,通过偏误范例分析的方式帮助学生纠错,整合所学内容,促进学生反思,实现语言知识的积累。当然,在随后的其他多各教学环节,借助多种教学活动,比如借助图片及提问,也一直在促进和加强学习者的“整合反思”,以使学习者进一步加深对该句型的认知。

在知识目标的贯彻中,教师对语法点的讲解较为正确。并通过帮助学习者对偏误句进行一定的反思自查。在这一层次,主要考虑语法知识的安排和运用。但是学生即使掌握了一定的语言知识,如果师生之间的交流互动存在不足,更多的是微课教师主动推动课堂环节,学习者处于相对被动的状态,那么自主输出能力必然还会存在一定的差距。因此,仅停留在浅层的知识传授层面,学习者难以完成深度学习。必须帮助学生反复操练,使其达到自主输出,从而提高其表达能力。这一点需要“能力目标”的贯彻中得以实现。

4.2. 能力目标的实现

能力目标是指学生在特定的环境中,能够通过听读和观察获取关键信息,并且能够进行主动交流。在以能力为训练目标的阶段,学生应达到以下要求:自主输出、合作学习。

自主输出。微课教学设计要体现学习活动的连续性,注重对学生学习情况和发展过程的关注。本研究团队在关注知识目标的同时,还关注学习者在学习过程中的参与感以及自主产出的动能性。为此,加强了教与学之间的交互性,加入了推动其自主输出的元素,增加了师生互动、生生互动的环节,帮助学习者进行比较对照、建立迁移,拓展思维。通过师生问答以及课堂具体的操练活动(如“转一转”、“比一比”等情境练习),帮助学生进一步加深对知识的理解,并最大限度地促成学生的自主输出。

合作学习。通过设计情景演练和师生采访等交际性活动,锻炼学习者合作学习的能力。学习者合作意识提高,课堂互动性也随之增强,其技能的建构也随之加强。

可以看出,“能力目标”的贯彻加强了师生以及生生之间的交流互动。学生通过操练活动,自主输出句型,加深了对句型的理解;同时学生通过合作学习,对知识的掌握更进一步,其表达能力也必然会得到提升。

深度学习理论中还十分关注情感投入,因此如果局限于课堂操练等传统的教学形式,学生的情感投入不够深入,因此,需要进一步强化学生的体验感。需要创设更为生动的场景,帮助学习者在本场景中得体、自信地表达出所学内容。情感目标的贯彻可以促进全面提高其实际运用语言的能力。

4.3. 情感目标的实现

语言能力和情感融入紧密相连,好的情感体验和强烈的内部驱动力能够调动学生的学习需求和学习动机 [17]。但什么样的情感因素才最能引起学生的共鸣,激发学生的学习兴趣仍然是关键的难题。在以情感为目标的教学中,主要分为两个方面:参与热情、应用表达。

参与热情。本研究团队将主题教学法与情景教学法相结合,以提高学习者的参与热情。教学设计中再一次突出了“尼克的北京生活”这一主题,设置了“尼克的出行”“尼克的考试”等有趣的活动环节。相对真实的文化语境将主题与情景完美地结合起来,使学生产生运用句式表达生活体验的真实感,从而提高了学生的参与热情。

应用表达。教师设计了“省钱小能手”的成段表达活动。教师首先进行口语练习示范,随后邀请几位同学展示自己“双十一”期间买到的商品,并用“是……的”句描述其购买的具体细节,最终评出买到东西最便宜的省钱小能手。学生通过“成段表达”,在相对真实的交际环境中高效地输出正确的句子。微课教学将学生的内在动机和情感愿望紧密联结在一起,从而大大激发学生的应用表达能力和创造潜力。

为贯彻情感目标的实现,我们运用了情景教学法、主题教学法、游戏教学法等多种教学手段,通过真实的交际活动,使学生产生想要在交际中使用“是……的”强调句进行应用表达的强烈意愿,知识传递的效率以及学生的情感交流愿望都得到了有效的满足。教学只有与学生的经验及情感发生关联,才成达到深层学习的程度。因此,重视教学内容的情感因素(如利用媒介可视化、主题情境化、游戏交互化)是深度学习的重要途径。

整个微课在深度学习理念的指导下,学习者愿意主动运用所学句型进行应用表达,语言表达能力明显提高,从而较好地达到了深度学习的要求。

5. 深度学习理论指导下的微课教学反馈与评估

5.1. 学习者的反馈

我们将制作好的9分28秒的微课给9位国际学生进行观看,并获得了他们的学习反馈。

通过老师的讲解和纠错,我明白了该如何使用这个句型。(越南/韦忠德)

在老师多次的练习与活动中,我逐渐加深了对知识的理解,提高了对句型的运用能力(吉尔吉斯斯坦/艾迪克)。

我觉得“采访尼克”的活动非常有意思,学生们自己也成为“小记者”采访别人。通过真实任务型操练,锻炼了我们的合作学习能力。(日本/村上实野)

那个“转一转”活动很吸引我,因为我不知道它会停在哪一个上,所以一直非常认真的在看、在学,不知不觉就会了。(吉尔吉斯斯坦/美丽)

微课中的动画非常有意思,我和尼克一样,一开始都会把“了”放进句子里,看完微课老师的讲解,我明白了“是……的”句为什么要用,应该怎么用。(泰国/黄玉梅)

微课中的每一个部分讲完,老师都会带我们在文化场景中一起读并真实运用,我感受到老师在考虑我们的感受,学完这一课我很开心。(柬埔寨/金花)

5.2. 教师和专家的评估

我们请两位同行教师以及三位评审专家对微课进行了评估。同行教师的评价是:

微课教学注重师生以及生生之间的交流互动,学生的参与度更高,表达的愿望也更为强烈,强化了学生的体验感,达到了深度学习的要求。(M大学,W老师)

微课培养了学生的能力,在反复操练和任务获得中,达到了促进学习者自主输出的效果;在精心的设计下,较好地体现了深度学习的理念。(M大学,T老师)

授课老师(本文第二作者)将微课最终版本的作品上传到了全国研究生大赛主办方的汉语云平台后,三位评审专家也给出了较好的评价。

教学设计新颖,知识讲解清晰简洁,学生参与热情度高,教学重难点突出,教学中“以尼克的北京生活”为主题,恰当地使用动画和视频进行操练,激发了学生的共情能力。(B大学L老师)

语言点讲解准确,教学形式多样,教学风格有吸引力;课程设计结构合理、完整、节奏紧凑、应用性强。(S大学L老师)

符合微课教学的特点,课堂交流互动效果好,较好地培养了学生的表达能力自主输出的能力,较好地体现了深度学习的理念。(D大学C老师)

6. 结语

疫情时代,汉语微课教学不应仅局限于对知识的传播,还要帮助学习者对知识和信息进行整合,批判性地进行理解与迁移运用。同时,通过自主输出与交互沟通,提升自己的表达能力。此外,还要考虑到学习者的情感需要,以促进学习者交际能力的提高。疫情时代的线上教学尤其需要情感关注,需要激发学习者的参与热情,提高文化移情能力。在三个目标的共同促成下,最终使学习者能够将所学的知识应用于交际之中。因此,将深度学习理论贯穿在微课教学的各个环节有利于促进学生对所学知识的深度掌握,从而全面促进学生对知识的理解和解决问题的能力 [18] [19]。

此外,本研究还具有另一层的意义。本研究第一作者为研究生导师,是经验型教师,第二作者为汉语国际教育硕士,属于国际汉语职前教师。本文依据建立的深度学习理论框架进行三轮微课教学设计,其微课教学不断完善的过程也是对汉教硕士及新手汉语教师进行培养的过程,因此,本文对汉教硕士和新手教师的培养也具有一定的启示意义。

基金项目

世界汉语教学学会2020年《全球中文教育主题活动资助计划》学术研究类课题阶段性成果。课题名称为《深度学习理论指导下的汉语微课框架构建及应用》,课题编号为SH20Y30。

NOTES

1该方法由社会学家欧文·戈夫曼(E. Goffman)于1974年提出。戈夫曼将“框架”理解为一种“解释图式”,借助框架人们能够更为便利地寻找、感知、确认以及标签化社会事件与信息。主题框架分析具有严谨性和深透性,是兼顾科学性和可操作性的分析方法。

2对于国际中文教育领域,也可以称作“技能”目标。