1. 引言

在全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记提出“各门课程都守好一段渠、种好责任田,使各类课程都要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,共同完成高校立德树人的根本任务” [1] [2]。秉承着以学生为中心的教学理念,实现总书记任务的关键做法是将思政元素引入到相关的非思政课程中,从而引导学生树立正确的人生观、价值观和世界观,于无声中厚植学生的爱国情怀和民族自豪感,实现教书和育人的协同发展 [3]。

流体力学作为专业核心必修课,课程内容经典、理论性强,在教学过程中普遍会出现下列问题:1) 教学内容与专业应用联系不够紧密,造成理论与实践脱节;2) 教学方式传统,教学手段单一,造成课堂气氛沉闷、学生参与度较低;3) 课程课时普遍减少,造成学生对课程的核心内容掌握不精;4) 课程的教学理念缺失,造成授课过程中缺少思政教育的现象 [4] [5] [6]。因此我们需要结合教学内容进行有针对性的教学设计,更加注重思政元素的挖掘和引入。

2. 引入课程思政对原有教学模式的影响

如果把一门课比喻为一栋建筑,教学设计是施工图,教学方法则是施工过程采用的搭建方法,而教学效果则是“居住者”(学生)对建筑评价与反馈。在流体力学课程中,课程思政元素可以通过大国重器介绍、科学家事迹及其可贵精神介绍、公共事件背后涉及的流体力学问题说明等方式引入,具有点多、面散、难融合的特点。当把思政元素引入到原有的教学模式时,势必会对各个教学环节产生一定的影响,教师需要提前做好相应的预案。

2.1. 对教学设计的影响

结合本课程的教学特点,在教学设计中引入思政元素将会对原有的教学模式产生以下三个方面的影响:

① 教学目标的定义。原有教学设计主要围绕课程本身,基本上教学目标等同于课程目标,体现的是“智育”。而加入课程思政元素后,就必须在教学目标中体现出“德育”的相应要求,体现出思政教育在大学生心理健康教育及其实践观念上的引导。

② 教学时长的压缩。共情源于理解,只有将思政元素与教学内容很好地贴合在一起,并引导学生理解其中的逻辑关系时,学生才能共情,从而达到课程思政的目的。根据一轮授课统计发现,将思政元素不突兀地引入到流体力学的教学内容中需要5~10分钟,才能获得一定的共情效果。疫情期间,一节课的正常教学时长为40分钟,而课程思政的引入无疑减少了知识点的讲解时间,尤其是在课时压缩的大背景下,怎样利用更短的时间平衡课程思政的“德育”和知识点的“智育”,将是教学设计环节的重点和难点之一。

③ 教学设计的优化。为了让思政内容不突兀地出现,必须对整个教学设计进行优化,其中最为关键的是思政元素切入点的精准定位。虽然,切入点可以在课堂的任意时段插入,但带来的效果却不尽相同。一般做法是在课堂前10分钟左右的引入环节切入,带有一定的引导和铺垫作用,随后开展理论知识的讲授。然而每节课的教学内容、思政案例等都不同,所以切入点并没有统一做法,需结合具体的教学内容进行整体考量。

2.2. 对教学方法的影响

流体力学课程是为建环专业本科生开设的一门基础力学课程,主要围绕流体力学的基础理论、基本原理和实际应用开展教学,为解决工程实际中的流体力学问题提供必要的力学基础。

基于知识体系的连贯性要求,根据多年积累的流体类课程教学经验,教学团队提炼并形成了贯穿式经典案例教学法(如图1所示),通过该教学方法可以纵向连接前导课程和后续课程,构建学生的流体力学大局观;横向采用实验观察、虚拟仿真、工程案例和科技聚焦为核心的四轮驱动教学模式,并辅以线上课程资源的应用,延伸课堂教学,加深学生对知识点的理解与掌握,培养学生能熟练利用流体力学基础知识解决工程实际问题的能力。结合水泵输水管路和通风空调管路两个案例的教学,实现了知识内容的全覆盖。

课程思政内容的引入则需在现有教学方法的基础上进行适当的融合,在教学模式和多元化课程评价等环节进行思政内容的铺陈,但原则上不应改变原有的教学方法。

Figure 1. Schematic diagram of running-through classic case teaching method

图1. 贯穿式经典案例教学法示意图

3. 引入课程思政的环节及案例分析

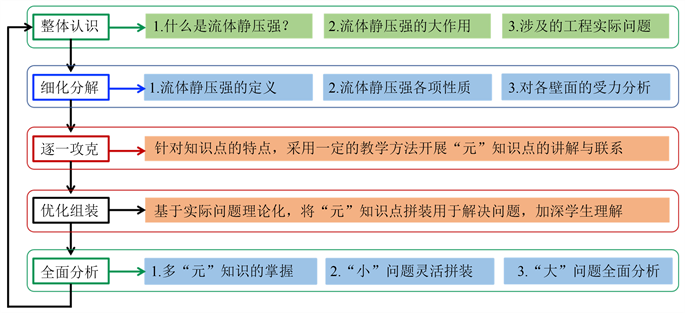

在贯穿式案例讲授的过程中,主要依照整体认识、细化分解、逐一攻克、优化组装及全面分析五个步骤执行。

以流体静压强的知识点为例,其教学设计如图2所示,在整体认识环节需使学生了解什么是流体静压强、流体静压强的作用有哪些以及可能涉及的工程实际问题,最好采用多种教学手段耦合的方式让知识点形象起来,如实验观察、视频观看、事件回顾等;在细化分解环节则需要教师提前将教学知识点划分为多“元”体系,并建立由2~3个元所组成的“小”问题和4个元以上知识点所组成的“大”问题资料库,包括习题、案例、视频等多种形式,随后在逐一攻克环节重点考量“元”知识点的讲授,并阶段性评估学生的掌握情况,做到早发现、早干预、快处理,确保学生对“元”知识点的理解与掌握;优化组装环节既是一个讲授环节,又是一个考察环节,主要考察学生对流体力学知识的理解能力,培养学生解决实际问题的能力;全面分析是讲授的最后一个环节,是化零为整的过程,具有一定的难度,着重培养学生对知识点灵活运用的能力。五个环节构成了一个小循环,可实现对知识点的全方位讲解,使学生从了解、理解到掌握及灵活应用。

Figure 2. Teaching design taking hydro-static pressure as an example

图2. 以流体静压强为例开展的教学设计

以上五个教学环节都可以引入思政元素,但却有合适或不合适的情况,需针对每个知识点在不同教学环节的特点综合考虑,才能达到正向的共情效果和教育目的,否则一味地为了引入而引入则会引起学生的逆反或厌怠情绪。根据教学团队多年教学经验的积累,结合流体力学知识点的课程性质,提出了3种较可行的思政元素引入方式,为相关类型课程的课程思政提供一定的参考。

3.1. 整体认识环节引入

整体认识环节是思政元素引入的最佳时间节点,不仅可以对学生进行爱国主义教育和优良品德的培养,还能通过经典案例、社会热点、大国重器等的介绍拓宽学术的眼界,且将抽象化的知识点可视化、形象化、具体化。例如,在流体静压强知识点讲授的过程中,采用大国重器之“蛟龙号”作为引入案例,引起了学生的广泛兴趣,唤起了他们的民族自豪感。同时,通过视频中详细技术参数的讲解,使学生初步了解了静压强与海水深度之间的关系、静压强对金属壁面的作用、深潜器的抗压原理以及现有技术的发展水平等,为后续优化组装和全面分析环节奠定了坚实的案例基础。

纵观流体力学的知识体系,基本上都可以在整体认识环节引入思政元素,关键点是经典案例的选择,最好能覆盖一个知识体系,从而增加学习的系统性。如表1所示,列举了正在开展的典型知识点引入思政元素的推荐案例与模式,未来将会持续优化。

Table 1. Ideological and political cases and models of typical knowledge points

表1. 典型知识点的思政案例与模式

3.2. 优化组装环节引入

优化组装环节是一个“有趣”的环节,通过知识元的交叉组合可以解决不同问题,利于对教学内容进行拓展和延伸,因此是比较受学生欢迎的节点。在具有一定知识储备的基础上,调动一切手段开启学生的创新思维是这一环节的重点。在导入案例引导学生的同时,考虑思政因素,则会达到事半功倍的效果。

思政元素的引入以案例为媒介,主要有两种途径:一是源于整体认识环节案例的一部分;二是独立的案例。仍以流体静压强为例,通过整体认识、细化分解和逐一攻克环节的学习后,学生掌握了静压强的定义、特征、量度单位和分布规律,理解了压强与压力之间的关系。在优化组装环节,需要培养学生利用基础知识解决简单问题的能力,归纳为求解液体作用于平面和曲面的液体压力问题。在实际授课过程中就采用了以上两种案例相结合的授课方式,教学效果较好。首先,在此引出蛟龙号案例,聚焦10,000米深海处海水对潜水器固壁的静压强,其点压强足足有1000个大气压量级,相当于1平方厘米的微小面积上需要承担1吨的重物,通过直观认识使学生了解由我国自主集成研制的蛟龙号载人潜水器是各行各业科学家持续攻关的结果,代表着世界一流水平,从而增强学生的民族自豪感,逐步培养学生的大国工匠精神。其次,还可以适当增加独立案例,拓展学生的思维,例如介绍了某大学实验室的最新研究成果“仿生鱼”,它与蛟龙号的“以硬碰硬”不同,采用的是“以柔克刚”的形式解决深海底巨大的液体静压强问题,在开拓学生思路的基础上又进一步达到了课程思政的目的。

3.3. 全面分析环节引入

基于对知识点理解的自我思想升华是主动的,所以在全面分析环节进行课程思政具有立意深、效果强的特点。然而,由于案例的契合度以及对案例讲解的难易程度不好把握,具有占用较长的教学时间、增加知识点难度和引起学生逻辑不清等的缺点,建议慎重选择。

目前,我们的做法是基于整体认识环节的案例在全面分析环节进行剖析,以知识点的总结为主,把课程思政作为点睛之笔。这样做的好处主要有以下三个方面:一是不破坏整体的教学逻辑和框架;二是不占用过多的教学时间;三是使得课程思政顺理成章不突兀。

当然,课程思政元素的引入是多样化的,肯定不能拘泥于一种形式。教师也可以根据学生和知识点的情况做到有感而发,援引一些唐宋诗词,在工程教育的同时增强一些人文素质的培养 [7]。例如唐代著名诗人杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中写到“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”,其中就蕴含了流体力学的知识,整首诗体现了能量方程的基本规律,所以对诗词的解读不仅增加了学生的文学素养,还使学生从中体味出一定的自然规律。

4. 教学效果对比

该门课程实行过程化考核,平时成绩占50%,期末成绩占50%。平时成绩的计算充分体现过程化,主要由出勤、课堂回答问题、8次大作业、4次阶段性测验和期中考试按照比例计算获得。期末成绩为期末闭卷考试成绩,并规定试卷分数低于45 (含)分者不计算平时成绩。

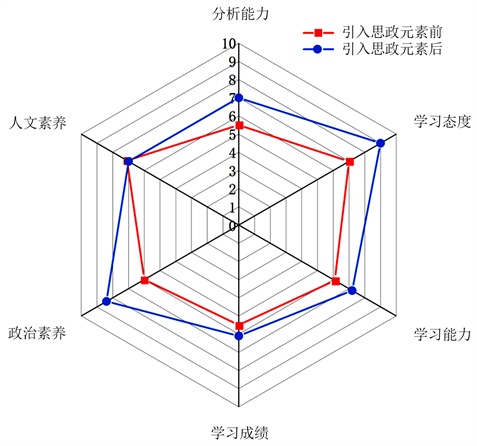

自从执行过程化考核和课程思政以来,从学生考试成绩、学生评教结果和座谈等结果的综合计算,绘制了基于学生能力的教学效果对比图(如图3所示)。每项能力满分10分,换算后发现引入思政元素后,学生的政治素养、学习态度、学习能力和分析能力都有明显提升;学习成绩受多种因素的影响虽提高不多,但专业平均分(期末总成绩)从不及格变为及格,态势可期;人文素养在引入思政元素前后基本没有改变,这与思政元素的媒介多为工程案例有关。

Figure 3. Teaching effect comparison before and after the introduction of ideological and political elements

图3. 引入思政元素前后的教学效果对比图

5. 结论

本文将流体力学的授课过程划分为整体认识、细化分解、逐一攻克、优化组合和全面分析五个阶段,结合思政元素的引入对教学模式的影响分析,提出了三种比较适合引入思政元素的方式与方法,并探讨了不同引入方法的实施特点。最后,结合期末考核结果对比分析了思政元素引入前后对学生不同素质培养的影响,为后续的优化提升提供一定的参考。

致谢

宁波工程学院校级课程思政示范基层教学组织:建筑环境与能源应用工程。

宁波工程学院课程思政教学研究项目:《建筑冷热源》课程思政元素融合与实践。