1. 问题提出

自20世纪70年代《关于做好计划生育工作的报告》中强调要有计划地生育,到2021年5月31日,中共中央政治局召开会议,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,再到2021年8月20日,全国人大常委会会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定,修改后的人口计生法规定,国家提倡适龄婚育、优生优育,一对夫妻可以生育三个子女。我国生育政策经历了“独生子女”–“单独二孩”–“全面二孩”–“提议三孩”–“全面三孩”的转变。根据第七次全国人口普查结果,全国多出生“二孩”数量达1000多万人。多子女家庭将在未来逐渐发展成为我国家庭的主要结构形式(冯钰,王丽丽,2021)。同时,二孩乃至多孩的出现在不同程度上改变着原有的家庭生态系统(Cox, 2010),原有的亲子关系衍生出了同胞关系。但是,根据年龄与政策的实施进行推算,目前有二孩或多孩的夫妻中大部分是独生子女,本人没有与同胞相处的经验(王天文,2021),种种原因之下关于同胞关系的问题屡屡发生。有研究表明,对于二胎弟妹的到来,有部分长子女并不接受,持消极与不接纳的态度(戴旒茜,2015);约有22.30%的多子女家庭存在同胞冲突问题(邓屹杉,2021),在Kowal和Kramer的研究中,有16.2%的被试报告曾遭受过同胞欺负。

同胞关系(sibling relationship)是指在一个家庭中拥有两个或两个以上子女,他们通过身体的、言语的和非言语的互动交流,与对方共同分享自己所获得的观点、感受、态度、信念和知识等,彼此影响、彼此学习和彼此促进所构成(赵凤青,俞国良,2017;Cicirelli, 1995),是个体一生中可能拥有的最持久和最重要的情感倾向关系(Wojciak et al., 2018)。同胞关系既对个体产生影响,同时也会影响整个家庭。个体方面,同胞关系会影响个体生理(崔洁,2021)、心理(明文,张振新,2020)以及外在行为(陈健芷等,2013;Morgan et al., 2012)等多个方面。在弟妹出生之后,部分头胎会出现失眠、暴躁等情况(崔洁,2021;冯欣,2021;陈斌斌等,2016)。同时,同胞关系影响着个体的自我概念和社会性(冯钰,王丽丽,2021),与抑郁和社交焦虑(张雪丽,2015)、孤独感(王文婷,2014)、情绪理解(洪伟,2019;董颖红,刘丹,2019;张荣臻等,2019)、安全感、人际信任以及自尊(弓剑虹,2018;王倩倩,2017;陈媛媛,2018)等均具有显著相关。良好的同胞关系对于个体的亲社会行为(Pike & Oliver, 2017; Smorti & Ponti, 2018; Streit et al., 2017)的塑造,语言沟通交流能力(赵凤青,俞国良,2017)与生活技能(Trause et al., 1981)的提高,攻击行为(张晓丽等,2021)和犯罪行为(Yeh & Lempers, 2004; Padilla-Walker et al., 2010)的避免上都具有较好的作用。家庭方面,Garcia等研究发现同胞关系影响家庭氛围以及个体与其他家庭成员的关系,糟糕的同胞关系会进一步影响家庭和谐(李何丽等,2017)。同胞关系的影响效应不仅体现在童年期,还会持续到少年期、青年期,甚至到成人期(庄妍,2017)。因此,同胞关系的影响是巨大且持久的,因此探究同胞关系的影响因素,有针对性地进行干预是十分具有意义的。

现阶段针对同胞关系影响因素的研究主要集中于理论思考与和以问卷调查与质性研究为主的时政探索(韩宠,2020)。通过文献收集与阅读,发现更多研究者使用问卷调查的方式,质性研究相关的资料相对较少。因此本研究通过质性研究来进行同胞关系的影响因素的相关分析。

2. 方法

2.1. 对象

采用“方便式抽样”、“滚雪球式抽样”、“目的性随机抽样”等抽样方式,不限制被试人数,至资料饱和。“饱和”通常是指“没有相关主题的出现”。具体抽样步骤为:1) 开放取样。利用方便式抽样、滚雪球式抽样等方式,通过身边的同学等介绍,进行初步抽样。2) 区别抽样。统计已抽取被试的同胞组合,采用目的性随机抽的方法,寻找其他类型的同胞组合。最终共抽取6名(男3人,女3人)访谈对象,依次编号为:W1、M2、M3、W4、W5、M6,W1与W5为一对姐妹,M2与W4为一对双胞胎姐弟。其中年龄从13岁到23岁(13岁1人;21~23岁5人);教育程度分别为被试五为初中生,其余均为在校本科生。

2.2. 工具

2.2.1. 访谈者

由接受过质性研究知识系统学习的本科生担任,年龄为20岁,家中有一个10岁的弟弟,因此既可以以同龄人的身份与同辈进行交谈,又可以熟练的与年纪较小的受访者交流。

2.2.2. 访谈提纲

在深度访谈之前,研究者通过查阅文献,了解以往研究者在进行相关研究时采用的方法以及获得的相关结果,进行访谈大纲编制,并请任课教师进行帮助修改。主要包括人口学信息(年龄、同胞类型等)、同胞间关系质量的感知以及影响因素的判断。

2.3. 程序

正式访谈的时间主要由受访者决定,选择固定的受访地点。整个过程需要受访者的不断回顾与思考。最终,当受访者在访谈中所提供的信息近于饱和时,由访谈者与受访者共同决定结束访谈。

访谈于2021年10月实施,至2021年12月结束。对每一名受访者进行四十到六十分钟的访谈。在正式访谈开始前由访谈者向被访者介绍研究目的等,并签署知情同意书。整个过程围绕但不局限于访谈提纲。

2.4. 资料分析

本研究基于扎根理论对资料进行分析研究。其中包括对录音资料的转录、整体文字资料的整理与校对以及类属分析。同时,在文字整理过程中进一步对被试进行筛选,发现不符合要求的被试及时进行剔除。使用QSR Nvivo 12.0 (简称N12)质性分析软件对资料进行分析,其中包括初步分析和类属分析。通过将已整理的文本文件进行导入,将非数值性的、无结构的资料进行索引和搜索以及理论化,进而有助于研究者进行编码和搜索。

2.4.1. 编码

1) 开放式编码。使用N12软件以开发的心态对导入资料进行阅读。对其中每一个词语、句子、段落进行认真思考,以“同胞关系的影响因素”为核心,从资料中提取反复出现的意义单元,将其分解为不同的节点;将所获得的节点进行分门别类,同时对节点进行相应的注解并赋予初始概念(即一级编码)。如“我通过一些说教,我能感受到她有点害怕我”(M3)→说教行为;“她(姐姐)说教我的时候,就会让我心理不舒服”(W5)→说教行为。

2) 二级编码。基于开放式编码所建立的编码系统,将各个初级概念打乱,进一步围绕“同胞关系的影响因素”核心问题对一级编码进行提炼、调整以及归类,将意义相近、类似的部分进行合并。发现和建立概念类属之间的各种联系,展示资料中各部分的有机关联。例如意识层面,在同胞关系之中主要提到的有沟通意识、谦让意识、责任意识、整体意识,将其归为认知因素;而针对同胞之间互动的因素归结为同胞间因素。

3) 三级编码。在所有已发现的概念类属中经过系统选择,选择“核心类属”,将分析集中于与核心类属有关的码号上,使之形成更加稳定的形式。由于在访谈过程中同胞关系的时间变化并不明显,因而其影响因素以所属来源进行最终分来,即个体、家庭与外界。最终编码结果见表1。

2.4.2. 建构理论

依据编码结果,返回原始资料,梳理其中的脉络关系,寻找影响因素中的相互影响关系。

Table 1. Encoding node distribution

表1. 编码节点分布

2.5. 效度检验

质性研究倾向于评估效度(吴继霞,黄希庭,2012)。本研究主要采用成员检验法与比较法。

成员检验法即将研究结果反馈至被研究者,如果他们有不同看法,按照其意见进行必要的修改。研究者将相关结果反馈至受访者之后并进行适当修改后,令其进行五点式评价,1表示“严重不符”5表示“完全符合”,最终得分4.6分。

比较法即在结果完成之后,与学术界相关文献进行比较从而确定结论是否成立。对结果进行检验的过程中,如果对应的节点存在充分的依据或可以根据心理学原理做出充分的解释,则保留结果,反之则对其进行修改。

3. 结果与讨论

3.1. 影响因素

关于同胞关系的影响因素可以分为个体、家庭以及外界三个因素。个体方面主要围绕个体自身的认知、年龄、身心经历、情绪、气质性格等,家庭方面主要包括同胞之间、家庭教育、家庭环境以及父母自身等,外界则主要聚焦于外界他人与外界传媒。

3.2. 影响因素作用过程

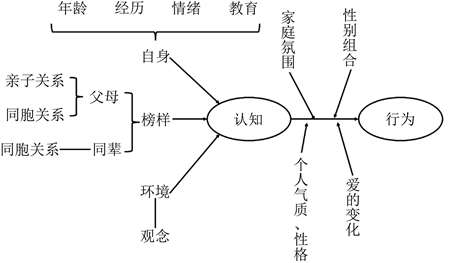

通过对访谈资料的梳理发现,编码所产生的影响因素是通过一定的过程最终影响同胞关系的(图1)。认知因素在同胞关系中起着非常重要的作用,一些影响因素便是通过影响认知因素进而影响同胞关系。影响认知因素的方面,又可以从以下几个方面进行讨论。

从自身方面来说,首先是年龄因素,“这种年龄差距会让我觉得我要照顾她”(M6),“年级渐渐长大了,觉得(不能出去玩)留在家里照顾她(妹妹)也没什么,小时候会很难受,不舒服”(W1)。一方面,年龄差距会使同胞中年长者产生照顾年幼者的意识,另一方面,随着年龄增长逐渐理解了小时候不能理解的事情,对同一件事情有了不同的理解。其次是个人经历的因素,“我高中的时候谈恋爱了,然后会知道考虑一点别人的感受了”(M3),“她(妹妹)到这个年纪可能就是青春期了,有些叛逆或者说思考问题有她自己的一个思维方式了,每次想跟她说什么的时候,她就像有防备一样”(M3)。个人经历主要包括个人情感的经历和心理成长经历。个人情感经历的影响主要体现在异性组合同胞上,心理成长经历的一个集中爆发阶段则是青春期。除此之外,还有个人情绪状态。W1与W5评价姐姐情绪爆发的同一个阶段,“处于一个突然情绪爆发的一个阶段,当时觉得呀我这辈子会不会就这样了,然后就每天就在那儿哭,心里就像一个密不透风的地方”(W1),“我那时候也比较小,我自己也害怕”(W5)。由此可见,同胞中的一个个体情绪出现问题时,对同胞关系也是存在影响的。同时,从访谈中可以提取到的还有来源于教育的因素。这个教育主要体现在家庭教育。例如整个家庭解决问题的方式便会在一定程度上影响同胞间解决问题的方式。“在我们家的话,就算是两个人生气了,也不会太久,不会说就是一直冷战,还是倾向于沟通解决问题”(M1),因此M1在和妹妹发生冲突后,便会采用一种积极的方式来解决。

榜样的作用对认知因素也有至关重要的影响。这里将其分为来自父母的榜样和来自同辈的榜样来讨论。父母的同胞关系对孩子的同胞关系有着直接榜样的作用。“感觉我爸爸也是一个很好的模范,因为他小时候学习成绩特别好,但是五年级的时候,家里面的其他孩子都特别小,而且他父亲跟母亲年纪比较大,就没有办法去上学,他就停下来去照顾他弟弟和妹妹,自己就上到5年级,然后就没再上学,让他弟弟和妹妹上,所以我觉得一家人嘛,关系肯定要好,哥哥肯定要多承担一点”(M6),因此通过父亲的模范作用,便使其有了更多的责任意识与整体意识。同时父母与同胞中个体的亲子关系对同胞关系中的另一个个体也具有一定的参考作用。“因为父母和姐姐都是大人,有很多事情看法都一致,并且会商量,所以我有什么事情也会跟姐姐商量”(W5)。父母与姐姐的相处方式促进了妹妹与姐姐沟通意识的发展,从而对同胞关系有了积极的影响。同辈的榜样作用在同胞关系中也起着重要作用。“我有个特别好的朋友,也是个女生,她有个弟弟,她对她弟弟特别好,然后我就会想,我对我弟有那么好吗?好像没有。然后可能因为我们家不太注重过生日、送礼物啥的,不是很注重这种仪式感,然后有一次就想着给我弟买个生日礼物吧”(W4)。同辈群体中较好的同胞关系往往会使个体去进行自我反思与模仿,从而促进自己同胞关系的积极发展。

外界环境对个体的认知因素也有着重要的影响。“有很多很多人跟我说,姐姐要让着弟弟,我心理肯定不舒服”(W4),“我看着视频,我直接哭出来。因为他(视频里的主人公)一个人,从他父亲去世以后,他要照顾他们一家,他母亲身体也不好,一直都住院,他妹妹也是,他很小特别小,还没上初中吧,就担负起一家的责任,就让我很感动。那时候就当时就开始意识到自己的责任”(M6)。无论是外部潜在的观念影响,还会通过媒体环境所营造的舆论氛围,都潜移默化的影响着个体的认知因素,从而会体现在同胞关系中。

通过对六位受访者的资料整理发现,六名受访者在认知层面都懂得应该与同胞保持一个积极的关系,但是最终表现出来的同胞关系质量却有很大差异。其中一个影响因素便是性别组合。“从我高三的时候,就已经跟我妹妹见的不多了,然后我们又疏于日常的聊天,因为我觉得她太小,她给我发消息我根本不想回。我也是个男生,然后男生理性多一点可,能没有那么感性,不像那些姐姐对弟弟可能会聊天互动,问问近况怎么样,但是我从来不问我妹妹最近过得怎么样”(M3),在整个访谈过程中,M3都表现出了他和妹妹关系特别好,“我和我妹关系,我一直把她当作就是一个小孩看,并不是像其他兄妹一样,他们还可以一块儿玩。我对她就是只有一个哥哥的这种感情,没有更多那种玩伴的因素在那边。总体而言,关系是非常好”,除此之外,在很多方面M3都表示了对妹妹非常照顾,但是由于自己是男生,妹妹是女生,反而与妹妹在行为(关心、问候)上疏远了。另一个因素便是个人的性格。“我弟弟从小就不愿意说话,长大了也不愿意说话,他知道我所有的事情,但是他的事情我不知道”(W4),但是M2在访谈过程中也表示了与姐姐关系非常好“感觉关系可密切,都非常亲”。M2在认知方面认识到自己和姐姐是一家人,十分亲密,但是在日常生活中仍然是缺少沟通行为,会让姐姐担心会不会有所疏远。第三个原因是家庭的氛围。“我们家庭就属于比较沉默型,很吝啬于言语上的激励”(M3),因此即使M3在与妹妹相处的过程认为妹妹有值得夸奖的地方,也不会直接对妹妹表现出来。最后一个原因就是对于父母对自己爱的减少的担心。“她(妹妹)一来,我爸我妈对我,我并没有觉得有太大的差别吧”(W1),因此W1对妹妹的到来并没有特别放在心上,接受过程相对平稳。

Figure 1. The process of influencing factors

图1. 影响因素作用过程

4. 不足与展望

本研究的普遍性有待进一步检验。本研究的研究对象主要来源于高等院校,接受高等教育,样本范围较窄。另一方面,本次访谈随机抽样的受访者均为较积极的同胞关系,即最少在认知层面保持相对积极的同胞关系,因此缺少一定的相对消极的事例,需要之后的进一步验证。

5. 结论

根据上述分析,本文主要结论如下:1) 影响同胞关系的因素主要分为个体、家庭以及外界三个方面。2) 个体方面包括个体认知、个体年龄、个体经历、个体情绪、个性气质;家庭方面包括同胞相处因素、家庭教育因素、家庭环境因素、父母自身因素;外界因素包括外界他人因素和外界传媒因素。3) 影响因素的作用过程主要体现在对认知以及认知向行为转换的过程之中。自身因素、榜样因素以及环境因素会影响同胞认知观念,家庭氛围、性别组合、个人气质性格以及爱的变化影响认知向行为的转换。