1. 前言

人格障碍(personality disorders, PDs)是个体内在体验及行为的某种持久模式,明显偏离其所在文化期望,渗透到生活的各个方面并僵化,始于青春期或成年早期,具有随时间推移的持续稳定性,并引起个体痛苦或社会功能损害(沈渔邨,2011)。回避型人格障碍(AVD)归属C类人格障碍,以情感体验不足以及对消极评价过度敏感为特点,在CCMD-3中被命名为焦虑/回避型人格障碍。焦虑/回避型人格障碍者因害怕批评、遭到反对或拒绝,常回避一些涉及较多人际交往的活动,因为害羞或害怕被取笑,较少与他人发展亲密关系。

Miranda指出回避型人格障碍患者对引起个人焦虑和困窘的社会情境或社会交往保持一种回避性的反应倾向,即便是对那些与他们关系亲近的人也是如此(Millon, 1992)。Meyer的研究发现具有回避型人格障碍特征的大学生相比其他人格障碍和无人格障碍的大学生有更多的负性童年记忆,悲观预期者更有可能具有回避型人格障碍的特征,并且当其回忆起被拒绝、被孤立和遭遇的其他负性童年社会经历时,这种倾向将被增强(Meyer, 2002)。叶刚,姚方敏等人的研究发现,与正常大学生相比,回避型人格障碍大学生消极情感体验较多而积极情感体验较少(叶刚,姚方敏等,2011)。叶刚、付文青探讨了回避型人格障碍大学生面对负性事件时认知情绪调节方式的特点,研究发现回避型人格障碍大学生在面对负性事件时通常采用适应不良的认知情绪调节策略,主要表现为责难自己等(叶刚,付文青,2013)。

社会认知主要包括情绪识别的复杂加工过程,心理理论和共情,是对他人感受和情绪理解以及快速反应的能力。面孔情绪识别是最基本的和直接的社会认知识别能力,对良好的人际互动是至关重要的。部分研究表明人格障碍患者在面孔情绪识别中有一定的注意偏向,并没有发现其在面孔情绪识别中的损伤。

国外人格障碍患者面孔情绪识别的相关研究表明,其对负性情绪面孔的识别有一定的注意偏向,但其面孔情绪识别的加工过程是否异于健康对照组仍然存在争议。国外对人格障碍的社会认知功能的研究多涉及B类人格障碍,对于其他两个类群研究较少,且面孔情绪研究多局限于正性、中性、负性情绪面孔的比较。Zakzanis等(2013)研究表明边缘型人格障碍患者在识别负性情绪面孔上有困难,并容易把中性面孔表情错误识别为其他情绪的面孔。

本研究以焦虑/回避型人格障碍大学生为研究对象,采用快速序列呈现范式探索其对惊讶、恐惧、愤怒、厌恶4种基本的负性情绪面孔识别状况,并与正常大学生进行对比,研究C类人格障碍患者的社会认知功能。在其对负性情绪面孔的识别过程中,利用事件相关电位收集其对不同负性情绪面孔反应时产生的脑电波,从电生理学的角度验证其对负性情绪面孔识别的加工过程。旨在揭示负性情绪面孔识别对人格障碍症状严重程度的影响及预测作用,从而为丰富和发展人格障碍病理心理机制的理论研究以及为人格障碍早期预防和临床干预提供具有重要价值的实证依据。

2. 研究对象与实验设计

2.1. 研究对象

方便取样某高校1839人,发放人格障碍筛查问卷进行焦虑/回避型人格障碍筛查,回收有效问卷1592份。

AVD组:以PDQC-2问卷筛查单一焦虑/回避型人格障碍阳性被试,经访谈确定符合诊断标准并同意参与事件相关电位实验的被试18人(男生10人,女生8人)纳入焦虑/回避型人格障碍实验组(AVD组)。

正常对照组:经PDQC-2问卷筛查,将各人格障碍型别得分均低于其型别总分一半以下且同意参与事件相关电位实验的16名被试纳入对照组(OK组,男生8人,女生8人)。

AVD组和OK组被试均完成由E-Prmie2.0编制的电脑实验程序。

2.2. 研究工具

1) CCMD-2-R诊断标准的人格障碍筛查问卷(PDQC-2) (卢宁,刘协和等,2001):由卢宁、刘协和基于CCMD-2-R人格障碍诊断标准编制。含8个类型人格障碍,94个条目,4级计分。该问卷信效度良好,灵敏度较高。该量表为筛查工具,确定人格障碍诊断需半定式晤谈。

2) CCMD-2-R标准的人格障碍临床半定式访谈工具(SCICP) (卢宁,刘协和,2002):卢宁和刘协和编制。SCICP是与PDQC-2匹配使用的人格障碍临床半定式检测工具,其总分重测信度为0.978,焦虑/回避型重测信度为0.891,其内部一致性α系数0.96。本研究选取SCICP的焦虑/回避型人格障碍诊断标准和标准化提问,进行半定式晤谈。

2.3. 实验设计

2.3.1. 实验材料

目标刺激(T1)为从中国情绪图片库中选择的房屋图片5张,靶刺激(T2)为惊讶、恐惧、愤怒、厌恶情绪的面孔图片各6张,面孔图片中男女比例相等,在唤醒度上得分相似。根据以往研究提示,作为目标刺激(T1)的图片加了绿色边框,作为靶刺激(T2)的情绪面孔图片加了红色边框。分心刺激为从中国面孔情绪图片库中选择的中性面孔图片12张,并对其进行倒置。所有图片的尺寸大小、背景、空间频度、对比度、亮度等物理属性均相同。

2.3.2. 实验设计

实验设计为2 (组间:实验组和对照组) × 2 (任务类型:单任务、双任务) × 2 (时间间隔:267 ms、623 ms) × 4 (负性情绪面孔类型:惊讶、恐惧、愤怒、厌恶)混合因素设计。因变量为被试对靶刺激(T2)识别的正确率。

2.3.3. 实验程序

正式实验开始时,相继在屏幕上呈现一个白色的注视点500 ms和一个蓝色的注视点300 ms,然后快速呈现分心刺激和靶刺激共14张图片,每张图片的呈现时间均为89 ms。目标刺激(T1)在系列刺激中等概率的出现在第3、4、5张图片的位置,而靶刺激(T2)则随机等概率的出现在目标刺激(T1)后的第3 (Lag3: 267 ms)或第7 (Lag7: 623 ms)图片的位置。之后出现600 ms的黑屏,接着先后出现对目标刺激(T1)和靶刺激(T2)任务反应的提示信息,被试需要准确地判断作为目标刺激(T1)的图片是正立的还是倒立的,正立按A键,倒立按D键,对靶刺激(T2)的识别任务则需要判断屏幕中的两张情绪图片和一张黑屏图片,哪一张是刚刚在快速呈现的序列刺激中看到的红色边框的图片,分别按小键盘的1、2、3进行对应的反应。回答问题的时间无限制,按键反应后信息消失,在500 ms空屏后自动进入下一系列。

实验包括双任务和单任务两种任务类型,双任务中要求被试分别对目标刺激(T1)和靶刺激(T2)都进行反应,作为控制条件的单任务中,被试只需要对靶刺激(T2)作出反应,忽略目标刺激(T1)。本实验共720个试次,单、双任务各10种条件(面孔表情5 × 间隔2),4种表情在第3和第7条件下各有72个试次。

为了去除快速呈现刺激中前后脑电的重叠,得到纯粹T2触发的ERP成分,本实验参照Vogel等人的方法对双任务和单任务分别设置了相应的基线任务,在基线任务中,T2位置上的面孔表情均被黑色空屏取代,其他条件保持不变。

具体实验流程如图1所示。

2.4. 统计方法

重复测量方差分析处理行为实验数据。

ERP的分析与统计:分析时程(epoch)为靶刺激(T2)出现后1000 ms,基线为靶刺激(T2)呈现前200 ms。按不同的任务、间隔和表情类型对靶刺激(T2)诱发的EEG分类进行叠加和平均。方差分析的P值采用Greenhouse-Geisser法校正。

3. 结果

3.1. 行为实验数据结果

3.1.1. 对T2识别正确率的组别比较分析

以组别为组间变量,以任务类型(单任务、双任务)、时间间隔(Lag3、Lag7)、负性面孔情绪类型(惊讶、恐惧、愤怒、厌恶)为组内变量,以对T2识别的正确率为因变量指标,对实验结果进行重复测量因素方差分析。方差分析结果:组别主效应差异有统计学意义,F(1, 44) = 32.924,P < 0.001,AVD组和OK组对T2识别的正确率的差异具有统计学意义。

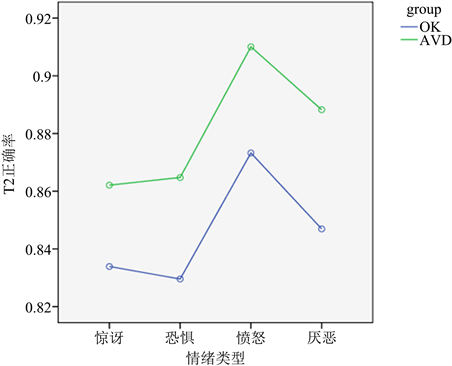

负性面孔情绪类型主效应显著,F(3, 44) = 25.600,P < 0.001;AVD组对4种负性情绪面孔识别的正确率由高至低依次为愤怒(0.910) > 厌恶(0.888) > 惊讶(0.865) > 恐惧(0.864),OK组中对4种负性情绪面孔识别的正确率由高至低依次为愤怒(0.873) > 厌恶(0.847) > 惊讶(0.834) > 恐惧(0.830),如图2所示。

Figure 2. The accuracy of T2 recognition in AVD group and OK group in different emotion types

图2. AVD组和OK组在不同情绪类型中对T2识别正确率

3.1.2. AVD组对T2识别正确率的组内比较分析

以任务类型(单任务、双任务)、时间间隔(Lag3、Lag7)、负性面孔情绪类型(惊讶、恐惧、愤怒、厌恶)为组内变量,以对T2识别的正确率为因变量指标,对AVD组实验结果进行组内重复测量3因素方差分析。方差分析结果如表1所示:

Table 1. Variance analysis of T2 recognition accuracy in AVD group (n = 34)

表1. AVD组对T2识别正确率的方差分析(n = 34)

注:*表示在0.05水平上显著,**表示在0.01水平上显著。下同。

3.2. ERP数据统计分析

3.2.1. N170

N170波幅的组别主效应显著,F(1, 33) = 11.708,P < 0.005;AVD组(−3.621)比OK组(−2.286)诱发出更大的N170波幅,且其差异具有统计学意义。N170波幅的负性面孔情绪主效应差异显著,F(1, 33) = 6.548,P < 0.005, Pη2 = 0.201;4种负性面孔情绪诱发的N170波幅由大至小依次为:愤怒(−3.487) > 厌恶(−2.831) > 恐惧(−2.755) > 惊讶(−2.742),其中愤怒面孔情绪所诱发的N170波幅大于其他三种负性面孔情绪所诱发的N170波幅,且其差异具有统计学意义,其他三种负性面孔情绪诱发的N170波幅的大小之间的差异不具有统计学意义。

N170潜伏期的组别主效应显著,F(1, 33) = 95.889,P < 0.001;AVD组诱发的N170的潜伏期(204.721)比OK组诱发的N170的潜伏期(229.537)短,且其差异具有统计学意义。

3.2.2. N1

N1波幅的组别主效应显著F(1, 33) = 9.685,P < 0.005, Pη2 = 0.279;AVD组诱发的N1波幅(−2.855)大于OK组诱发的N1波幅(−2.006),事后比较检验发现两组间的差异具有统计学意义。

以组别为组间变量,以任务类型(单任务、双任务)、时间间隔(Lag3、Lag7)、负性面孔情绪类型(惊讶、恐惧、愤怒、厌恶)、电极点位置(FCz、FC3、FC4、Fz、F3、F4)为组内变量,以N1潜伏期长短为因变量指标,对实验结果进行重复测量方差分析。方差分析结果显示N1潜伏期的组间效应差异不显著,各主效应及交互作用的差异均不显著。

3.2.3. P1

P1波幅的组别主效应差异显著,F(1, 33) = 7.823,P < 0.05, Pη2 = 0.156;AVD组诱发的P1波幅(3.159)大于OK组(2.340)诱发的P1波幅,事后比较检验发现两组间的差异具有统计学意义。

P1潜伏期的组别主效应差异显著,F(1, 33) = 8.319,P < 0.05;AVD组诱发的P1潜伏期(122.240)比OK组(131.390)诱发的P1潜伏期短,事后比较检验发现两组间的差异具有统计学意义。

3.2.4. N3

N3波幅的组别主效应显著,F(1, 33) = 4.475,P < 0.05, Pη2 = 0.157;AVD组诱发的N3波幅(−3.406)大于OK组(−2.290)诱发的N3波幅,事后比较检验发现两组间的差异具有统计学意义。

N3潜伏期的组别主效应显著,F(1, 33) = 7.050,P < 0.05,Pη2 = 0.227;AVD组诱发的N3潜伏期(353.988)比OK组诱发的N3潜伏期(366.167)更短,事后比较检验发现两组间的差异具有统计学意义。

4. 讨论

4.1. AVD组和OK组对负性情绪面孔识别的比较

研究结果显示:在不同实验条件下,AVD组对靶刺激(T2)识别的正确率均高于OK组对靶刺激(T2)识别的正确率,即在对4种负性情绪面孔识别的过程中,AVD组均比OK组表现出更多的注意偏向。

面部表情是社会互动中的一种重要的交流形式,能够传递社交环境中的重要信息(如潜在的威胁或奖励),通过面部表情能够快速而有效地发现对方的意图和情绪状态,比如快乐的表情通常代表了“喜欢和认可”,愤怒的表情代表了“敌意和攻击”,而厌恶表情则代表了“拒绝和逃避”。面部表情的这种功能无疑是情绪适应性在人类活动中的体现。愤怒表情属于一种社会性的威胁刺激,它可能意味着交往关系的破坏。

双任务实验条件中,注意资源相对匮乏,AVD组对愤怒和厌恶情绪面孔识别的正确率显著高于OK组对愤怒和厌恶情绪面孔的识别,时间间隔为267 ms时,两组在对愤怒面孔情绪的识别中表现出显著性的差异。这可能是由于在注意资源相对匮乏的情况下,AVD组更多地把有限的注意资源集中在感知到的对自己有威胁的面孔情绪中。在焦虑/回避型人格障碍患者的认知图式中,其核心自我图式是“我是不可爱的”、“我是不能胜任的”、“别人是不会喜欢我的”,所以,在4种负性情绪面孔中,感知到的他人愤怒和厌恶的情绪使之更易于产生不安和威胁感。本研究结果与Steven,Rist,和Gerlach (2009)针对回避型人格障碍为同一谱系的社交焦虑障碍的研究结果有相似之处。Stevens,Rist,& Gerlach (2009)采用点探测任务的研究也发现,社交焦虑者对愤怒面孔表现出注意偏向。

4.2. AVD组对负性情绪面孔识别的注意偏向

本研究结果显示,AVD组对4种负性情绪面孔的识别存在注意偏向,单任务实验条件中,对4种负性面孔情绪识别的正确率存在显著差异,其正确率由高至低依次为:愤怒 > 惊讶 > 厌恶 > 恐惧;双任务实验条件中,对4种负性面孔情绪识别的正确率存在显著差异,其正确率由高至低依次为:愤怒 > 厌恶 > 恐惧 > 惊讶;进一步说明在注意资源相对匮乏的条件下,焦虑/回避型人格障碍大学生更多地将有限的注意资源分配到愤怒和厌恶等威胁性面孔情绪识别中。Meyer的研究发现回避型人格障碍患者对中性面孔表情有着负性偏见的评估,会把中性面孔识别为无趣、乏味,不友善(Meyer, 2002)。Meyer的另一项研究发现回避型人格障碍者对中性情绪面孔有负性评价,倾向于把模糊不清的环境解释为负性的、有偏见的拒绝,就此产生的情感体验主要包括强烈的负性体验,焦虑情感反应以及回避趋势(Meyer, 2008)。此与本研究焦虑/回避型人格障碍大学生对负性情绪面孔的识别存在注意偏向的研究结果相一致。

焦虑/回避型人格障碍患者对自己、对他人有根深蒂固的负性信念和不愉快的情感体验。他们总是视自己不胜任、没有价值,认为其他人总是在批评自己、否定自己,由此焦虑情感反应持续而强烈,他们避免到其他人可能接近并发现真实自己的场所。面部表情是一种重要的潜在社会线索,威胁性面孔会传递不赞同和拒绝的信号,从而就可能成为焦虑/回避型人格障碍患者焦虑的诱发源。愤怒面孔表情是最为典型的威胁性面孔表情,焦虑/回避型人格障碍患者因由识别他人的愤怒面孔表情而预料他人对自己的消极评价,从而感到恐惧和焦虑,所以在惊讶、恐惧、愤怒、厌恶4种负性情绪面孔的识别中,其对所能感知到的威胁性最大的愤怒面孔情绪有显著的注意加工偏向。

4.3. AVD组和OK组对负性情绪面孔识别电生理学依据的比较

ERP波形判断常采用波幅和峰潜伏期来衡量,一般认为波幅反映的是大脑兴奋性高低,即对刺激进行加工时所占用的注意资源,潜伏期反映的是神经活动与加工过程的速度和评价时间,即刺激呈现后个体对刺激进行加工所需要的时间,常以刺激起始点至波峰顶点作为测量点。波峰向上的波为负波,波峰向下的波为正波(魏景汉,罗跃嘉,2002)。

本研究中ERP实验数据表明在AVD组相比OK组之间N170、N1、N3、P1共4个脑电成分的组间效应均存在显著差异,AVD组相比OK组诱发出更大的N170波幅;4种负性情绪面孔的识别中,愤怒面孔诱发的N170波幅显著大于其他三种负性面孔所诱发的N170波幅。进一步从电生理学的角度比较了AVD组和OK组在对负性情绪面孔识别中的差异,本研究发现AVD组对负性情绪面孔识别的注意偏向,并未表现出对负性面孔情绪识别的损伤,在时间维度上发现,其对愤怒面孔情绪的识别更快,在注意资源有限的情况下,能够优先获得注意资源的分配。

面孔加工的情绪重要性和神经特异性使得面孔加工可能成为一种自动加工,而自动加工的一个重要特征是它所需要的注意资源相对较少,因此极少受到使用那些资源的竞争性刺激或任务的破坏。研究发现有偏见的社会信息处理过程是维持人格障碍的一个危险因素,尤其是对焦虑/回避型人格障碍患者来说。Dreessen的研究表明在语句推理任务(pragmatic inference task)中回避信念和负性偏见有关,具体而言,有回避信念的人倾向于把别人模棱两可的行为推断为拒绝。Dreessen还发现启动程序中回避型人格障碍者倾向于把形容词都判断为与自我相关。

焦虑/回避型人格障碍患者有长期阻碍社会功能的功能障碍信念,以某种假设来解释负性关系:“如果这个人对我这么不好,那么我一定是很糟糕的人”,“如果我没有朋友,那么我一定与众不同或有缺陷”。部分焦虑/回避型人格障碍患者可能更关注与人交往时的他人的面部表情及躯体语言,从而在与他人的交互作用中验证这样的信念:“如果任何人都消极评价我,这种批评就是正确的。”本研究发现,在对负性情绪的面孔识别过程中,和OK组相比,AVD组能够更快地识别出威胁性面孔信息,如愤怒和厌恶,从而对应其核心信念“我是不可爱的”、“他肯定会发现我真的不是太好。”通过ERP研究可以发现,在对负性情绪面孔识别的加工过程中,相比OK组,AVD组更倾向于更早更快地注意并加工负性情绪,且在惊讶、恐惧、愤怒、厌恶4种情绪面孔中,其对愤怒面孔情绪识别的加工更为迅速,这表明焦虑/回避型人格障碍患者在人际互动中能够更为敏感地觉察和识别到别人对自己的愤怒情绪。

5. 对焦虑/回避型人格障碍心理干预工作的启示

本研究从病理心理和病理生理的角度研究焦虑/回避型人格障碍患者在感知他人的愤怒面孔情绪时有一定的加工优势,这可能是焦虑/回避型人格障碍患者核心信念使然。焦虑/回避型人格障碍者的核心信念为自己是没有能力的、低自尊的、不受欢迎的,而他人都是优秀的、有胜任力的、自信的,随时担心他人会批评或惩罚自己。他们坚信自己是导致人际冲突的原因,因此当被拒绝、与他人关系不稳定或者恶化时,他们的反应是自我贬低和自我批评,回避是其最主要的应对策略。这提示在针对焦虑/回避型人格障碍大学生开展的临床工作中,对于负性情绪,尤其是愤怒情绪的快速识别可以作为评估对其心理干预效果的一项指标。基于焦虑/回避型人格障碍大学生在人际互动中会很快识别并觉察到他人的负性情绪,其为了保证在关系中的安全性,其更容易在心理治疗方案的进程中表现出迎合和顺从,产生表面上的干预效果,由此难以准确评估及监测治疗方案对于焦虑/回避型人格障碍大学生干预的有效性。如果在心理干预前后以及过程中,采用电生理测试评估焦虑/回避型人格障碍大学生对于负性情绪尤其是愤怒情绪的识别速度和注意偏向,从而有效监测干预方案的进展及效果。本研究的研究结果可以从以上角度为焦虑/回避型人格障碍大学生的心理健康的发展及维护提供有价值的心理干预疗效指标。

6. 研究不足与展望

本研究中仅以焦虑/回避型人格障碍大学生为被试,有待进一步比较人格障碍各个型别之间对于面孔情绪识别的加工有何异同。本研究只选取了基本情绪类型中的4种负性情绪类型进行比较研究,面部表情除了基本表情,还包括社会表情(如困惑、轻蔑、嫉妒)和自我意识表情(如内疚、自卑)等,未来的研究有待进一步对探讨人格障碍患者对社会表情的识别特点。

基金项目

国家社会科学基金项目(13BSH060)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。