1. 引言

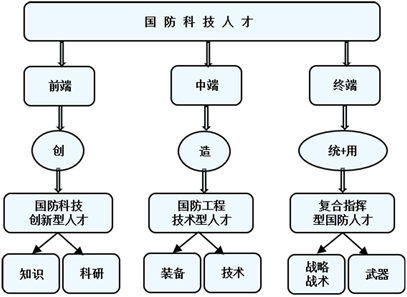

在全球新军事变革下,空海一体、网络攻防、体系对抗等新型作战形式不断涌现,这也对新的战争形态下国防科技人才队伍建设提出了全新的要求和迫切的需求。习主席在十九大报告中强调:“把我军建设成为世界一流军队,必须有一流军事人才。[1]”何为一流军事人才?习主席指出:“在高技术战争、信息化战争的背景下,新型军事人才要有在世界舞台上应对各种挑战的素质能力。”[2]必须研究人才培养的促进措施,举全国之力培养高层次国防科技人才。未来的教育模式必定是“互联网+”条件下的培养新模式,应探索利用信息技术手段满足新军事变革下国防科技人才的培养需求,加快培养从科技创新到装备生产再到战争实践的各类型国防科技人才。图1所示为本文的主要研究内容。

2. 新军事变革下国防科技人才培养需求

当前新军事变革下,战争形态正在由信息化向智能化转变,全球智能化武器装备迅猛发展。以人工智能技术为核心的世界各国军事力量的竞争,归根结底是人才的竞争,是国防科技相关领域创新人才的竞争,是作为战争主体的智能化核心武器装备制造人才的竞争,是战略领军人才对智能化武器装备掌控能力的竞争。明确新军事变革下国家对国防科技人才培养的迫切需求,制定相对应的战略举措具有重大意义。

国防科技人才是以国防科技建设和军事需求为牵引,以一定的知识基础、学科基础和军民融合为支撑的复合型人才。根据职能特点和工作对象的不同,当前新军事变革下急需的国防科技人才具体可分为三个层次类型,分别为前端的国防科技创新型人才、中端的国防工程技术型人才和终端的复合指挥型国防人才,如图2所示。国防科技创新型人才以面向知识和科研为主,核心在于“创”,是打赢现代化战争的核心力量;国防工程技术型人才主要面向武器装备和技术,关键在于“造”,是打赢现代化战争的中坚力量;复合指挥型国防人才以面向战略战术和装备为主,关键在于“统”和“用”[3],对打赢现代化战争起到决定性作用。

Figure 2. Types of defense science and technology talents

图2. 国防科技人才类型

人工智能技术使得战争边界向深地、深海、深空、深网、深脑领域延伸,呈现出极深、极远、极微、极智与无人、无形、无声的特点,全球智能化自主化武器装备迅猛发展。针对未来战争领域的延伸,我国对人工智能基础层及技术层的重视不足,在一些重大基础研究、关键技术、重大工程和重点学科领域中,国内公认、国际知名的原创型和复合型人工智能领域国防科技创新人才和国防工程技术人才严重缺乏[4]。

未来高技术战争需要懂技术、会管理、能指挥的复合指挥型国防人才。当今国际局势严峻复杂,军事科技迅猛发展,要想紧跟世界军事局势变化,把握战争形态演变,在激烈的战略竞争和军事竞争中抢占制高点,复合指挥型国防人才不仅要具有良好的国际政治、军事视野,主动进行战略规划,还要熟练掌握和使用新型军事装备。西点军校的人才培养目标指出要培养具有创新精神、敏锐的眼光和深谋远虑的头脑的陆军军官[5]。

目前我国培养的传统技术领域人才过剩,面向新军事变革下国防科技重大需求,以人工智能技术为代表的新兴学科和交叉学科的创新型人才严重不足。2017年LinkedIn (领英)发布的《全球AI领域人才报告》显示,过去三年间,通过领英平台发布的AI职位数量从2014年的5万飙升至2016年的44万,增长近8倍,AI领域人才需求量急速增长[6]。高校作为人才培养的主体机构,在国防基础研究能力上薄弱,技术储备与创新人才实践能力不足,尤其是对于新军事变革下的高技术武器装备的研制创新、军工先进制造技术、国防战略前沿技术等方面的研究敏锐度不够,研究成效缓慢,支撑自主研发的国防新型武器装备核心技术的团队和复合型人才亟待发展[3],实际上世界一流大学制定的人才培养目标中都包含有创新元素。

为适应以智能化军队、自主化装备和无人化战争为标志的新军事变革下军队战斗力提升的需要,应拓展人才培养渠道、改进人才培养模式,培养符合新军事变革下智能化要求的高素质国防科技人才和战略领军人才。

3. 促进国防科技人才培养的措施

针对当前新军事变革对三类国防科技人才的迫切需求,分别从高校、企业和国家三个不同的角度提出促进国防科技人才培养的措施。

3.1. 多学科交叉融合

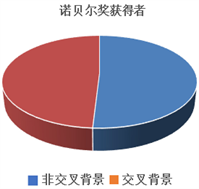

创造性思维首先来源于知识,特别是跨学科知识、跨领域知识和跨界知识。因此创新型国防科技人才和工程技术人才应该具备深厚而扎实的基础知识,了解相邻学科及必要的横向学科知识,通过知识的不断融合培养创造性思维,用更为宽广的眼界进行创新创造,创新性成果往往产生在多学科的相互交叉点上[7]。如图3所示,20世纪466位诺贝尔奖获得者,交叉背景的比例为49.07%,占到几乎一半的比例。复合指挥型国防人才更是需要多个学科的知识支撑。另一方面,人工智能技术的发展涉及到计算机、生物学、数学等多个学科,应该完善人工智能领域学科布局,设立人工智能专业,推动人工智能领域一级学科建设。

Figure 3. Proportion of Nobel Prize winners with interdisciplinary background in the 20th century

图3. 20世纪具有交叉背景的诺贝尔奖获得者占比

高校是国防科技人才培养的主力军,建立跨学科交叉融合的国防科技人才培养体系可以更高效的为国家输送需要的国防科技人才。世界一流大学非常注重学科交叉和协同创新研究,其一流学科在交叉与集群、繁衍与辐射、引领世界的研究领域等方面良性循环发展。世界100所高校通过交叉集群、机制上压缩学院构建集成交叉学科团队,在加利福尼亚大学的100多种学位类型中,其中有30多种不属于某一个学院或系,而是通过跨学科培养的。MIT成立了“科学、技术和社会规划学院”,在自然、技术、人文、社会科学四大类学科进行跨学科培养。而我国不少高校存在母系现象,不断扩充学院数量。

高校应该探索多学科交叉融合的国防科技人才培养目标、课程体系、师资结构、管理模式等。基于未来战争对新技术的需求,设置新兴国防科技交叉学科和专业集群,培养复合型国防科技人才。改革课程体系,探索建立面向复杂国防科技问题的跨学科课程体系和教学模式。建立跨学科实验室、研究智库等科研平台,使各领域人才能够分工合作并共享交流,打破固有学科领域界限,组建跨学科、跨专业的教学团队和项目平台,推动在国防科技领域各前沿学科间的交叉融合,进一步促进高校国防科技人才培养目标的实现。

3.2. 校企合作国防科技人才联动培养模式

企业在国防科技人才培养中可以发挥重要的参与作用,企业与高校合作培养国防科技人才是一种非常有前景的军民融合人才培养模式,可以丰富人工智能教育形式,并推动人工智能教育加速发展。

我国目前校企双方在科研设施设备共享、人才培养、科研项目联合攻关等各个层面依然缺乏有效的合作,学校的人才培养与企业需求没有紧密结合,企业参与人才培养的意识不够、积极性不高,大多数高校在校企合作人才培养的构成中还流于表面,没有更深层次的实践。而利用军队一流院校和军工企业的教育环境、资源,构建校企合作国防科技人才培养模式是实现校企双赢的过程,在此过程中校方要善于提出新科学理论、探索新技术方法,通过与企业合作加速科研成果产出,大学生也可以获得实战能力,因此更好的提升适应未来战争需要的全领域国防科技人才培养质量;企业要善于应用新技术、开发推广新装备,通过与校方合作获得专业对口的高水平科技人才,加快国防现代化、智能化进程。校方科技创新中的“发现”环节与企方成果转化中的“发展”环节紧密相扣,构成协同创新的基础[8]。

以重点高校为基地,发挥军工企业和国防科研院所在新型军事人才培养中的参与作用,建立军民融合的创新人才联动培养机制,具体可采取的措施如图4所示。完善校企双方的沟通协调和决策机制,支撑高校军民融合重点项目与创新人才培养计划的实施和发展。通过实行校企双导师指导模式实现导师之间优势互补,利于学生知识的交叉和融合。设立创新激励机制,鼓励科研创新,实行反馈机制,实行进行培养效能评估。通过无边界组织链实现知识在高校和企业之间无阻碍流动、传播、创新、转化和共享,寓教学于研用,以研用促教学,培养过程中加强实践性科研训练,提升科研创新实践能力。

Figure 4. School-enterprise cooperation measures

图4. 校企合作措施

3.3. 终身学习机制

1972年,联合国教科文组织在《富尔报告》提出了两个相互关联命题,学习型社会和终身教育[9]。2015年联合国教科文组织发布了《教育2030行动框架》,提出了“确保全纳、公平、有质量的教育,增进全民终身学习机会。”[10]这些文件说明终身学习成为高等教育的思想引领。

军事领域是最具创新活力、最需创新精神的领域。汹涌澎湃的世界军事革命大潮滚滚向前,背后的核心驱动力是创新和人才。创新型国防科技人才必须精通自己专业并能掌握所从事学科专业的最新科学成就和发展趋势;复合指挥型国防人才要不断提高战略科学家领导素养,加强高技术素质养成。终身学习的理念和机制可以发挥重要的保障作用。

在国防科技人才培养的过程中要建立可靠的终身学习机制。如图5所示,一是确立终身学习的理念。这是一个知识更新换代无比迅速的时代,创新和人才是军事竞争的关键,我们要在世界新军事革命中赢得军事竞争主动,必须树立终身学习的理念。二是提供终身学习的条件。通过职业教育平台和雨课堂等线上学习工具,人们可实现随时随地学习,不受时空等地域的限制。三是形成终身学习制度。比如利用国防科技人才的军产学研协同培养基地对军工部门的国防科技人员以定期、定任务的方式进行强化训练和高精尖人才“回炉”深造。

4. 在线教育的作用分析

中国慕课(MOOC)建设从2013年以来迅猛发展,据统计,到2019年7月,全国有一万多门MOOC课程。而疫情期间,全国有两万多门MOOC课程免费开放,由此可见,当下是一个优质教育资源不再稀缺的移动互联时代,互联网技术与教育教学结合使得优质教育资源得到普及,产生了一个“天下名师皆我师”的时代。基于MOOC资源、SPOC平台、雨课堂工具等的翻转课堂已经成为教育教学实践的热点。因此,国防科技人才的培养要充分利用互联网技术,以“慕课 + 微课 + 翻转课堂”和“微信 + 移动网络”等多种“互联网+”的方式,打造个性化的、即时反馈的、创新的、终身的学习体验,增加教育教学的吸引力,丰富国防科技人才培养的手段方式。

4.1. 在线教育的形式及特点

目前对国防科技人才培养具有较大影响作用的网络在线教育形式有MOOC、SPOC、微课和虚拟仿真实验等。MOOC作为服务社会学习者的网络学习资源,具备完整的课程体系,具有开放性、大规模和实时性的特点,在人才培养中很受欢迎,同时,MOOC在系统的可维护性、复用性等方面有独特的优势[11]。SPOC与MOOC形式相同,面向学习群体不同,对学生设置了限制性准入条件,达到要求的申请者才能被纳入SPOC课程。SPOC是结合实体课堂与在线教育的混合教学模式,既融合了MOOC的优点,又弥补了传统教育的不足。微课是精心设计的、以知识点为单位组织的短视频,微课也是MOOC的一个构成部分,但是由于时间短,便于观看和下载,学习者可以更高效的、有针对性的获取知识。

虚拟仿真实验室是近几年在全球顶尖高校掀起的一股新风潮,我国教育部也提出建设一批国家虚拟仿真实验教学项目,打造虚拟仿真“金课”,推进“智能+”教育。通过信息化手段结合学科特色,打造富有科技感的多个学科虚拟仿真实验,虚拟仿真实验室相比传统实验室具有明显的特点。一是成本低,教学质量更能保证;二是互动性强,提高学习主动性与效率;三是能够提供实操训练的机会。

4.2. 在线教育对国防科技人才培养的促进作用

在线教育的不断发展将重新定义学习的空间,打破线下教育存在的时空限制。学员可以根据自己的学习目标形成个性化的学习计划,通过MOOC和SPOC平台等选择不同高校与科研院所的优质资源进行线上学习,很容易实现跨专业、跨学科的知识获取。通过学科的交叉融合与优化,从而促进科研不断深入和原始创新的积累。另外在进行线上学习的过程中,来自不同专业不同学科的师生们在一起还利于实现知识众筹,实现多视角、宽领域研究思考问题,通过交流讨论碰撞出创新的火花。微课和SPOC等多样化的在线教育形式也为终生学习提供了强有力的条件,有助于建立终身学习的理念、增强终身学习的动力。无论任何时候,我们都可以结合自己的需要与不同在线教育形式的特点选择合适的平台进行学习,可以选择SPOC等进行系统性的专业课程学习,也可以选择微课等进行知识点的补充与强化。在线教育也为校企合作培养国防科技人才提供了一种便利的途径,人才培养过程不再受学习环境的约束,学员可以在学校、企业间灵活切换,理论知识的学习与实践能力的锻炼两不误。

虚拟仿真实验可以丰富教学模式,大大推进教学资源共享化和教育信息数字化,从而极大的促进高校对适应新军事变革的国防科技人才的培养。在高校实验教学中,有的实验器材及实验材料由于价格高昂而无法普及,有些实验因为花费时间长而无法开设,虚拟实验教学可以克服这些限制,培养学员探索精神和创造能力。虚拟仿真实验的开发为终身学习提供了很好的条件,虚拟实验室通过软件更新进行内容升级,因此更新周期短、更新成本小,实验内容可以保持而且对于各个学生的情况可以详细的记录,有利于教师教研工作的开展。

5. 总结

当今世界的新军事变革不仅使战争模式正在由信息化转向智能化,同时也对未来的国防科技人才提出了新的需求。高校作为人才培养的主阵地,通过多学科交叉融合可以培养更加具有创新精神和创新能力的国防科技人才;企业作为人才培养的重要平台,采取校企合作模式可以提高国防科技人才的创新实践能力和高新武器装备的自主研制能力;从国家的层面,建立终身学习的机制,倡导终身学习的理念对培养高水平的与时俱进的国防科技人才具有重要的意义。用更新的教育方式与教育理念,才能培养出更适应当下时代发展的人才,网络在线教育给国防科技人才培养提供了机遇和挑战,在线教育在高校多学科交叉融合、校企合作培养国防科技人才和个人的终身学习中都可以发挥关键的作用,不但能够使学习者更加自主的利用时间,还能有效整合优质资源,提升人才培养的效率。

基金项目

2019年湖南省研究生优质课程建设项目《数字化测试技术》(X080405503);2019年湖南省研究生高水平教材项目《机电控制系统设计与应用》;2020年国防科技大学研究生教育教学改革研究重点项目“无人系统领域军民融合高层次国防科技人才培养体系研究(yjsy20200006)”。