1. 引言

《尚书》是中国最早的一部历史文献汇编,被尊为“七经之冠冕” [1]。《尚书》在春秋时代已具有相当权威,以至诸侯会谈,国君论理,常称“书曰”来作为立论根据 [2]。《尚书》所涉及的内容包括政治、哲学、经济、法律、民族等各个方面。《尚书》不仅具有与其他古籍不同的语言特色,而且政治色彩最为浓厚,对我国封建社会有着深刻的影响。

《尚书》自宋朝开始传播至国外等地。至16世纪,利玛窦(Matteo Ricci)在《天主实义》中多次提及中国典籍著作,将《尚书》介绍至西方。17至21世纪,《尚书》被译为拉丁、法、德、英、俄、日等多种版本。法国传教士金尼阁(N. Trigult)于1626年首次将《尚书》翻译为拉丁语本并出版。其后,白晋(J. Bouvet)、马若瑟(J. Premare)、雷孝思(J. B. Regis)和宋君荣(A. Gaubit)等人相继出版了《尚书》的法语本。英国传教士麦都思(W. H. Medhurst)于1846年出版了《尚书》的英译本,后理雅各(J. Legge)、欧尔德(W. G. Old)、高本汉(K. Karlgren)、彭马田(M. G. Palmer)相继出版了英译本,其中理雅各的译本被称为“儒经之标准” [3] [4]。此外,国内译者杜瑞清和罗志野分别于1993年、1997年出版《尚书》英译本,其中杜瑞清只译了古文《尚书》。

随着《尚书》英译本在欧美国家的传播,《尚书》英译研究开始受到国内学者的关注。但《尚书》文字诘屈聱牙,“经学博大精深,语义艰深晦涩” [5]。对其英译本研究更是难上加难,成果掣襟肘见。近20年,《尚书》英译研究相关文献寥寥无几 [6]。为促进《尚书》研究的发展,本文就知网检索的30余篇关于《尚书》英译研究的学术论文,进行分类整理,总结成果,归纳问题,为《尚书》文化“走出去”扩宽途径。

2. 《尚书》英译研究概况

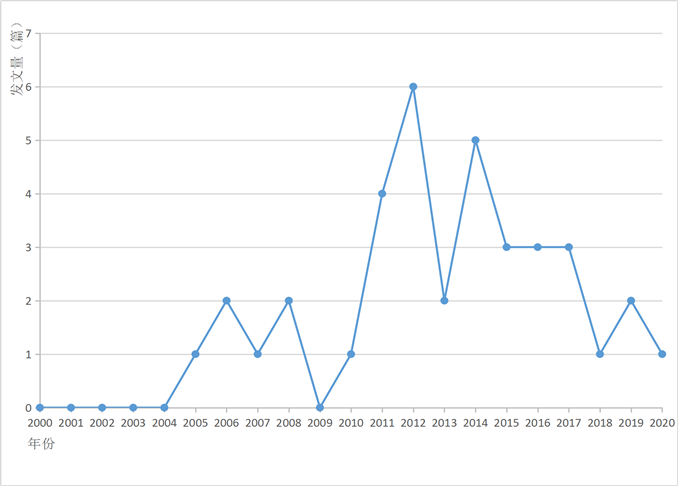

基于以2000年为起点至今检索的中国知网检索的37篇《尚书》英译研究相关论文,线进行如下数据统计和图表分析,得出近20年国内《尚书》英译研究现状概览如图1所示。

2.1. 图表分析

按照期刊论文发表时间统计可得出《尚书》英译研究现状如下(见图1)。

从图1可以看出,2005年以前学界还未针对《尚书》英译本做相关的研究。自2005年郑丽钦发表了“浅析《尚书》中‘惟’字的英译”一文开始,《尚书》英译研究开始进入萌芽阶段(2005~2009),后陆振慧等学者开始将《尚书》英译研究发展起来(2010~2015),2015年以后至今,学界对《尚书》英译研究开始趋于平稳,呈缓慢下降态势。

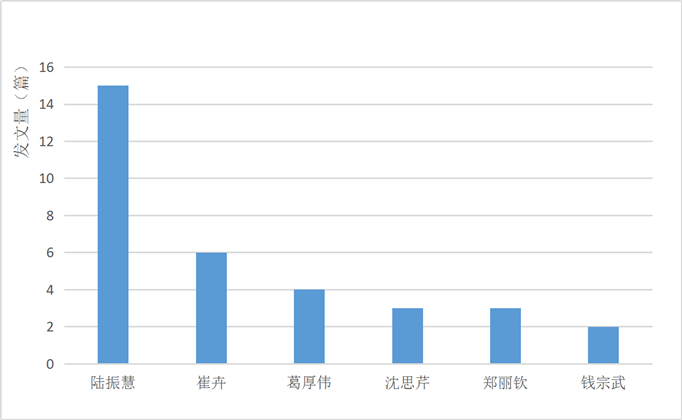

按照论文第一作者(含独立作者)统计期刊发文量作者可得出《尚书》英译研究现状如下:(见图2)

Figure 1. Distribution of the number of papers relevant to the English translation study of Shangshu published from 2000 to 2020

图1. 2000~2020年《尚书》英译研究发文量分布情况

Figure 2. The number of authors who published papers relevant to the English translation study of Shangshu from 2000 to 2020

图2. 2000~2020年《尚书》英译研究论文发文量作者情况

由图2可知,从论文第一作者(含独立作者)来看,2000~2020年间发表《尚书》英译研究相关文献最多的学者是陆振慧,共计15篇;其次为崔卉,共计6篇;再次为葛厚伟,共计4篇;之后是沈思芹和郑丽钦,各3篇;钱宗武发表2篇,其他作者为2篇及以下。

2.2. 成果总结

《尚书》英译研究从萌芽到兴起经历曲折,现今呈逐渐下降态势,究原因或是其语言“纵有前贤用功之勤,其难读如故也”。经过学界学者共同努力,《尚书》英译研究得以发展,取得了颇多成果,主要体现在以下两个方面:

2.2.1. 研究内容多样化

研究者们对《尚书》英译的研究不仅限于英译策略,还包括译本比较、翻译述评、翻译史和外译研究、译者主体以及译本风格等研究。以沈思芹、李伟荣为代表,对翻译史进行了细致梳理,逻辑架构清晰,勾勒出《尚书》西传之轨迹,为今后研究打下坚实的史学基础;以陆振慧、郑丽钦、林风等人为代表,关注《尚书》各英译本内容比较研究,针对其中存在的问题进行分析、总结、评述,为典籍翻译质量的提高作了深厚的铺垫。

2.2.2. 理论视角多元化

在译文研究方面,研究者们使用丰富的理论对译文进行剖析,所涉理论不仅限于翻译学中的理论,更有语言学、心理学中的理论。以陆振慧、崔卉、陈丹丹为代表,结合心理学、语用经济学、功能语言学等学科,对《尚书》英译本内容进行分析,提出相应建议,促进学科之间融会贯通的同时,也为学界今后对《尚书》英译的研究拓宽了视角。

2.3. 问题归纳

尽管《尚书》英译研究取得了一定的成果,但现阶段的《尚书》英译研究仍处于滞后状态。主要存在以下问题:

2.3.1. 研究成果少

目前,知网检索《尚书》英译研究相关文献仅37篇,其中期刊论文25篇,学位论文6篇,其余为报纸或会议论文,成果可谓微乎其微。《尚书》作为中华典籍,所记内容最早,弥足珍贵,又是五经之一,无出其右。与其他典籍诸如《诗经》、《易经》的英译成果相比,《尚书》英译研究论文数量悬殊较大。

2.3.2. 研究领域窄

《尚书》中的内容涉及政治、经济、哲学、法律、民族等各个方面,而学者们对《尚书》英译研究零星散乱,大多都只关注译文本身,而忽略了《尚书》篇章中的专业性,专业领域研究无人问津,不利于《尚书》文化走向西方。

2.3.3. 研究周期乏

从数量极为有限的论文看,研究者大都出于对《尚书》某一词句翻译的“临时起意”或“短暂激情”,往往发表一两篇文章之后,再无下文。此类昙花一现般的研究态度,难以使《尚书》英译研究系统化。

2.3.4. 研究深度浅

研究者们大都仅限于《尚书》个别词句与其英译本的比较,忽略了《尚书》语内研究之难,仅凭一两个语内译本判断英译本中存在的问题,缺乏应有的研判深度和广度,难以产出理据充分的优秀成果。

3. 《尚书》英译研究概述

本文以2000年为起点至今,在中国知网学术期刊总库中分别以尚书、翻译、英译、译本、译文等为关键词,检索出37篇公开发表的学术论文,整理后分为六类—翻译理论研究、翻译批评研究、翻译史与国外研究、译本比较研究、译者主体研究和其他文献。限于篇幅,仅选取具有代表性的文章进行简单概述。

3.1. 理论切入研究

此类文献共15篇,主要发表时间为2005年以后,以2012年前后发表的居多。该类文献主要使用各种现有的翻译学理论对《尚书》的不同英译本进行全面分析,分析译文的遣词造句以及突出特征,进而提出相应的翻译策略及建议,促进理论与实践的融合。

陆振慧在《从文本诠释到文化诠释——论理雅各

<尚书>

译本中的“详注”策略》 [7] 一文中,基于认知心理学和语用经济原则,对理雅各的英译本进行分析,重点关注原文中的数字式略语、专有名词、引用典故、以及隐义现象,发现译本中采用了语码转换和文化诠释的翻译策略,同时对理雅各译本作出肯定的评价,指出该译本体例开创了儒经西译的新模式,对跨文化传播具有里程碑式的意义。

崔卉在《基于图式理论的理雅各

<尚书>

翻译策略研究》 [8] 一文中,以心理学图式理论为框架,着眼于图式顺应、图式冲突、以及图式缺省的情况下,理雅各《尚书》英译本中运用的翻译策略。分析并总结出以下六种:下义词选用、语态转换、时态转换、增译、直译加注、音译加注,有助于典籍翻译者在翻译过程中的策略选取和应用。

陈静在《语义翻译在文化传真中的应用——以理雅各

<尚书>

成语翻译为例》 [9] 一文中,聚焦理雅各《尚书》英译本中的成语翻译,以纽马克提出的语义翻译论视角切入,从文化概念意义、文化思维方式、以及文化整体风格三个方面探讨译本中语义翻译的文化传真及其不足之处。陈静认为,虽然理雅各《尚书》英译本中成语翻译一定程度上保留了原作风格,但在文化传真上详细有余却简洁不足。在典籍翻译工作中,须不断思考更为有效的翻译策略,使西方更为真切地理解历史悠久的中华文明。

陈丹丹在《

<尚书>

译本中的语篇衔接重构》 [10] 一文中,以功能语言学理论为基础,从语音、词汇、语法三个方面对比《尚书》英译本与原文衔接机制的呼应情况,指出在语音维面由于汉英语音系统差异较大,翻译过程应采取其他补偿策略;在词汇维面,译者应准确提取词义并忠实重构衔接形式;在语法维面,译文应做到功能对应,拓宽了《尚书》英译研究的视角。

严汪霞在《理雅各

<尚书>

“深度翻译”研究》 [11] 一文中,运用阿皮亚提出的深度翻译理论,以《尚书·洪范》一篇为例,挖掘理雅各译本中深度翻译的内涵。文章采用描写性研究方法,分析理雅各英译本的形式和内容两个方面。发现其在形式上主要采用直译加注、引用原文、区分性解释、序号标注和图表展示五个措施,在内容上重视篇章引介、僻语解释、古代文化阐释、注疏评论,且融入个人新解。深度翻译为读者提供丰富的背景文化之外,也存在模糊主次内容界限等弊端,因此典籍译者仍须谨小慎微,主次分明,切不可盲目采用深度翻译法。

3.2. 译本比较研究

此类文献共3篇,主要发表于2006年以后。该类文献主要从译本特点、翻译方法等方面对译文进行比较研究,多从理论的视角出发,从而体现典籍翻译的特殊性。

陆振慧在《从

<尚书>

两个英译本的比较看典籍英译问题》 [12] 一文中,选取理雅各和罗志野的译本,就译本内容进行了比较,总结道理译本“译笔严谨,译注结合”,罗译本浅显易懂,但典故、背景未做交代,文化信息存在缺失。通过比较两个译本,陆振慧进而提出了优化典籍翻译质量的途径,即认真研读原本、充分利用现有研究成果、参照国内外经典译本、与汉语典籍专家、英语母语学者合作,更好的让西方了解中华文化之精髓。

林风在《

<尚书>

四译本比较研究》 [13] 一文中,选取麦都思、理雅各、高本汉和罗志野的译本,基于阐释学理论,通过例证对比分析四个译本中的语言和文化两个层面。林风认为,误译现象是基于词义选取不当,文言断句错误和语境理解偏差,提出在典籍翻译过程中,文化负载词的翻译策略如下:简单易懂择直译,易于误解择意译,晦涩难懂择音译加注。

3.3. 翻译批评研究

此类文献共6篇,主要发表于2007年以后,2013年数量最多。该类文献旨在提高《尚书》英译质量,针对《尚书》现有英译本进行述评,歌功颂德的同时正本清源。

郑丽钦在《从措词分析理雅各

<尚书>

译本的直译和失误》 [14] 一文中,从措辞的角度分析理雅各《尚书》英译本中的直译特征和误译现象,依据例证展示其译本中的直译和误译,指出由于语内理解偏差、文言语法纷繁复杂、中西文化差异等因素,典籍翻译可谓任重道远。

陆振慧在《简评国内推出的两个

<尚书>

英译本》 [15] 一文中,分别就山东友谊出版社和湖南出版社推出的国内两名学者的《尚书》英译本作出如下评述:“山东本”多意译,可读性甚佳,但归化译法主导之下“当注不注”,导致语义空缺,文化信息受损;“湖南本”随意性强,不求甚解,落笔草率,且存在校对不严的现象。陆振慧认为,典籍翻译应敬畏原作、博览群书、虚心借鉴、谨慎落笔。

葛厚伟在《传神达意 传播儒学——Martin Palmer

<尚书>

英译本介评》 [16] 一文中,介绍了《尚书》英译研究简况,彭马田的翻译目的和动机,并采用例证对其《尚书》英译本作了简要述评,指出彭马田的译本“以读者为中心,可读性强”、“忠实原著思想”、“重视形神皆似”。

3.4. 译者主体研究

此类文献共6篇,主要发表于2008年以后。该类文献以译者主体性为切入点,包括译者风格分析,语内研究、古代思想对译者的影响,总结出译者的翻译策略及风格特征。

容新霞在《从译者的主体性看麦都思的

<尚书>

译本翻译策略》 [17] 一文中,在译者主体性关照下探讨麦都思的英译本翻译策略的选择,分析译者身份在翻译策略中的体现。李新德总结译本中主要翻译策略即直译、音译、意译三种,并指出,麦都思作为一名西方传教士,对东方文明怀有审视的态度,翻译过程中两种文化之间的博弈无形中影响了其文化意识与意图,亦决定了其对翻译策略的选择。

钱宗武在《从英译

<尚书>

看朱熹的儒家诠释学思想对理雅各的影响》 [18] 一文中,关注南宋理学家朱熹创立的儒家诠释思想对理雅各译《尚书》的翻译理念、翻译策略以及文本转换的影响,主要体现在其译本中对原文长篇序言和文内注释的诠释以及忠实原文之以经为本的诠释,揭示了学术转型时期儒家思想对《尚书》英译的深刻影响。

葛厚伟在《基于语料库的

<尚书>

英译本句法特征及译者风格分析》 [19] 一文中,基于已建成的《尚书》汉英平行语料库,选取《尚书》四个经典译本为语料,译者分别为:理雅各、高本汉、彭马田和杜瑞清,对译本中的句法特征进行了数据统计和量化分析,从而总结出译者风格。理译平均句最长,形合度最高;高译稍次,语言凝练;彭译、杜译相对较短,均体现了源语特征。不同译本具有独特性的同时之间亦存在共同点,葛厚伟借助语料库手段,亦进一步扩展了《尚书》英译研究的广度及深度。

3.5. 翻译史与外译研究

此类文献共4篇,主要发表于2014年以后,以西方对《尚书》的翻译和研究为主要内容,包含《尚书》的外译史兼部分译本评述,是《尚书》英译研究不可缺少的重要参考材料。

李伟荣在《

<尚书>

诸问题及其海外传播——兼及理雅各的英译

<尚书>

》 [20] 一文中,对海外学习、研究、和翻译《尚书》的情况按照时间顺序进行了梳理。研究最早的外籍学者是利玛窦,法国耶稣会会士金尼阁首次将《尚书》译为拉丁文,随即《尚书》外译开始兴起至今,已被译为多种语言。李伟荣指出,《尚书》的外译对中国文化“走出去”并发挥深刻影响是难得的机遇,是新时代典籍研究者和翻译者责无旁贷的使命。

沈思芹在《

<尚书>

中西翻译述论》 [21] 一文中,将《尚书》的外译史分为四个阶段,分别为:17世纪起,即有拉丁语、法语等译本;17~18世纪,早期来华的耶稣会会士以利于其传教而译经,但同样以拉丁语和法语为主;19世纪开始,英、法新教传教士对《尚书》的思想文化内涵进行研究,转为以英译本为主,出现了理雅各的“标准译本”;20世纪以来,译者身份开始多样化,不再几乎全为传教士,国内译者也相继出版译本,《尚书》翻译研究仍有待拓展。

3.6. 其他文献

此类文献共4篇,包括译者访谈、译本选读等,同样对《尚书》英译研究起着推介作用。如王碧薇的访谈文——《我为什么热衷于翻译

<尚书>

——访英国汉学家Martin Palmer (彭马田)》 [22] 中,对英国著名汉学家彭马田,同时亦是《尚书》经典译本之译者,就中英文化交流等话题的访谈同样对今后《尚书》英译研究有举足轻重的影响。

4. 《尚书》英译研究展望

《尚书》英译研究有利于提高典籍翻译的水平,有助于树立中国“文化自信”,“讲好中国故事”,向西方彰显中国传统文化。近二十年来,《尚书》英译研究者们前期仅只注重运用理论分析译文内容,而后研究面愈渐开阔,翻译史及外译研究开始兴起,学者们亦做了深入细致的研究工作,《尚书》英译研究取得了一些显著成果,体现为研究内容多样化和理论视角多元化。但现阶段,《尚书》英译研究还存在成果少、领域窄、周期乏、深度浅等方面不足,难以向西方传递《尚书》博大精深的文化。《尚书》英译可研究领域宽泛,在未来的研究工作中,除关注英译本身外,还应结合政治、哲学、经济、法律、民族等各不同的领域视角分别切入探析,深挖其中蕴含的文化精髓。在此呼吁广大译者、典籍研究者、翻译学者参与其中,为《尚书》英译研究产出更为丰硕的成果,推动《尚书》文化精髓的传播,促进中西方思想文化交流融合。

基金项目

2019年度国家社科基金项目“《尚书》政治法律语言英译比较研究”(19BYY131)资助;系2020年重庆市研究生科研创新项目“古代法律典籍中‘刑’的英译对比研究”(CYS20186)阶段性成果。