1. 引言

血压是血液对血管壁在单位面积上的侧压力,即压强,其测量单位常用mmHg来表示(1 mmHg = 0.133 KPa)。血压是反应人体心血管状况的重要生理参数,在医学上成为了疾病判断、观察治疗成果、预后判断的重要依据 [1] 。根据统计表明,在国内每年有近300万心血管患者死亡,而这其中超过一半与高血压有关系 [2] 。因此,保证血压测量的准确性与实时性,对于心血管疾病的治疗与预防具有至关重要的作用。

现有的人体连续血压测量方法可以分为有创测量法和无创测量法。有创连续血压监测一般通过动脉插管法测量,将连接压力传感器的导管插入大动脉或者心脏来监测血压信号,从而实现连续测量血压,但是这种方法局限性很大。无创连续测量方法包括示波测量法、动脉张力测量法、容积补偿测量法和脉搏波传导时间测量法 [3] 。

相比较于其他的无创血压测量方式,基于心电(ECG, electrocardiograph)与光电容积脉搏波(PPG, Photoplethysmography)相结合测量脉搏波传导时间(PTT, pulse transit time),在利用PTT与血压之间的关系来获取血压,该方法在设计上更加的简单易行。本文设计了一种连续血压测量系统,集心电检测、脉搏检测、信号处理、蓝牙传输于一体,以接触式传感器代替原有的充气式袖带,装备实用,操作简单。

2. 系统测量原理

1878年,Moens与Korteweg经过实验提出了脉搏波速度(pulse wavevalociy, PWV) [4] 的公式:

(1)

式中h为血管壁厚度,D为血管平衡状态的内径,ρ为血液密度,E为血管的杨氏弹性模量,K为血管参数,主动脉的K值一般可取0.8。

根据Hughes等 [5] 人提血管弹性模量E与血管跨壁压(血管内外压力差) p之间关系:

(2)

式中,α为表征血管特征参数,数值一般为0.016~0.018

,

是p为0时的血管弹性模量。

结合式(1)和式(2)可以得到:

(3)

假设脉搏波经过一个长度为L的血管,所用的传导时间PTT,传输速度为PWV,则有 [6] :

(4)

其中L表示动脉两个检测点之间的距离。将式(4)代入式(3)可以获得血压p:

(5)

若对式(5)中的PTT进行幂级数展开,则有:

(6)

式(6)的一阶近似代入式(5)后,可得简化的血压与脉搏传导时间PTT与血压的线性模型:

(7)

其中a,b为待定系数,可以通过大量的实验数据进行确定。

3. 系统总体方案

系统主要有ECG信号采集电路、PPG信号采集电路、主控电路模块、蓝牙通信模块以及电源管理模块组成。其系统设计框图如图1所示。

系统通过光电反射式脉搏传感器与金属干电极分别采集ECG信号与PPG信号,经过调理电路将预处理后的信号传到主控制器,主控制器再对心电、脉搏信号进行处理后利用蓝牙4.0技术发送至手机终端,在手机端实现脉搏、心电波形的显示以及血压计算。

4. 系统硬件设计

4.1. 心电采集模块

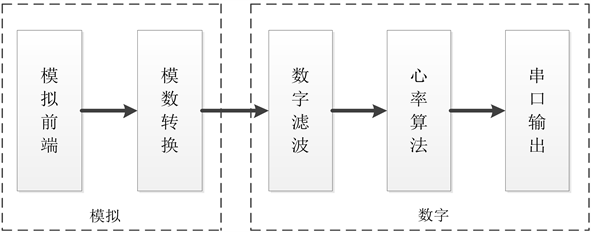

系统通过金属干电极采集到ECG信号后,再通过BMD101心电处理芯片对心电心电信号进行处理。BMD101是生理信号检测和处理的片上设备,芯片内部主要包括低噪声放大与ADC模数转换器两个部分,具有极低的系统噪声与可控增益,因此可以有效的检测到生物信号,并使用16为高精度ADC模拟数字转换器将它们转化为数字信号,并通过串口实现数据的传输。其内部处理处理流程图如图2所示。

Figure 2. BMD101 internal processing flow chart

图2. BMD101内部处理流程图

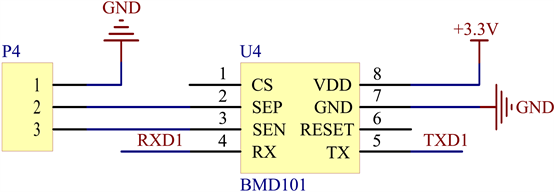

其BMD101心电检测电路原理图如图3所示:

Figure 3. BMD101 ECG detection circuit schematic

图3. BMD101心电检测电路原理图

4.2. 脉搏采集模块

脉搏采集传感器采用的是光电反射式脉搏传感器PulseSensor,该传感器利用光电容积原理,通过对手指末端透光度的检测,间接检测出PPG信号。光电式脉搏传感器具有结构简单、无损耗、可重复性好等优点。同时,传感器内部集成了放大电路与噪声消除电路,接入3.3 V供电电压,输出引脚输出的是0 V~3.3 V之间的PPG信号波形,直接连接MCU的ADC口进行采集。

蓝牙传输电路

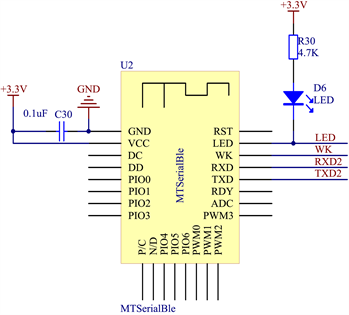

本系统选用MTSerialBle蓝牙4.0作为蓝牙模传输电路的核心芯片,MTSerialBle是馒头科技设计的一块低功耗蓝牙透传模块,模块支持主从一体,可以实现和Android进行完美的数据传输。系统采用MCU串口连接蓝牙,实现采集硬件终端与手机终端之间的数据传输。其电路原理图如图4所示:

Figure 4. Bluetooth module circuit schematic

图4. 蓝牙模块电路原理图

5. 系统软件设计

系统软件部分主要由终端软件设计、手机APP设计两个部分组成。其中终端软件设计实现控对ECG、PPG数据同步采集,并实现对ECG信号、PPG信号处理,最后通过控制蓝牙实现数据上传数据手机终端。手机APP设计主要实现从MCU模块接收生理数据,再对接收的数据进行进分析处理,完成血压测量。

5.1. 终端软件设计

系统终端软件通过单片机串口、定时器、A/D转换器等功能,实现对ECG与PPG信号的同步采集,再对ECG、PPG信号进行处理,最后通过蓝牙实现数据传输至手机终端。终端信号采集如图5所示。ECG信号通过串口从BMD101接收;PPG信号通过A/D转换器将模拟信号转为数字信号;通过为了后面PTT的获取,这里需要ECG与PPG信号采集同步,系统利用定时器设定为100 Hz采样频率实现同步采集。采集后的ECG与PPG信号经过一定的滤波处理后,最后通过蓝牙将数据发送至手机终端。

5.2. 手机APP设计

手机APP端设计是基于Android系统平台开发,通过Android平台实现对心电与脉搏信号处理实现脉搏传导时间的获取,最后建立血压模型完成血压测量。

从功能上来说,本系统的手机APP主要包括了数据接收、数据处理与计算、系统管理与显示三个功能模块。数据接收通过Android的蓝牙接口接收从硬件终端发送的心电与脉搏数据;系统管理与显示主要完成用户信息的注册、登录、注销,并对心电、脉搏波形以及测量的血压值进行显示。

数据处理与计算主要分为心电与脉搏信号的特征点获取、传导时间计算、血压计算三个部分。

ECG与PPG信号的特征点获取实现对ECG信号R波点与PPG信号主波点定位。其处理步骤如下:

1) 选定一段信号为数组φ(n),φ(n)对相邻数据做差值,即进行一阶导得dx(n):

(8)

当dx(n)大于0时,记为1;当dx(n)小于等于0时,即为−1;

2) 根据

的值来判断峰点与谷点,如果其值小于0,则记录该点;

3) 对所有的峰点与谷点进行识别,从峰点开始检测,如果第一个点是谷点,则跳过。寻找所有满足比左邻近最小谷点值(初始值为信号最小值,指从上次检测到的有效峰值点开始,到当前峰点之间的最小谷值点)、比右邻近谷点都高于一定阈值的有效峰点,并且在一个有效峰点检测过程中,检测到的峰点为两次有效检测所有可能的峰点中的最大值点。阈值一般取信号最大值与最小值之差的三分之一,可自适应调整;

4) 对检测到的有效峰点再次进行判断,判断两个有效峰值点之间的距离是否在一定的区间,若满足条件的的则即为目标峰值点,而不符合要求的情况下,舍去其中较小的那个有效峰值点。其中区间一般可选取采样频率的1/2到1倍之间,可自适应调整。

传导时间是以心电信号的R波点为起点,以脉搏信号的主波点为终点的时间间隔来获取,最后通过传导时间与血压之间的关系模型获取血压值。

6. 系统测试

为了验证血压测量方式的准确性,本文采取了10名身体健康志愿者的EGC与PPG信号进行连续测量血压实验,利用建立的模型分别计算获得收缩压与舒张压值,并与欧姆龙的袖带血压计进行比较。其测量结果统计如表1所示:

Table 1. System measurement and cuff sphygmomanometer measurement results statistics

表1. 系统测量与袖带血压计测量结果统计

其中PWTT表示EGC信号R波点到PPG信号主波点的时间间隔,SBPC与DBPC为系统通过血压模型计算获得收缩压值与舒张压值,SBPS与DBPS为通过袖带血压计测量获得收缩压值与舒张压值。

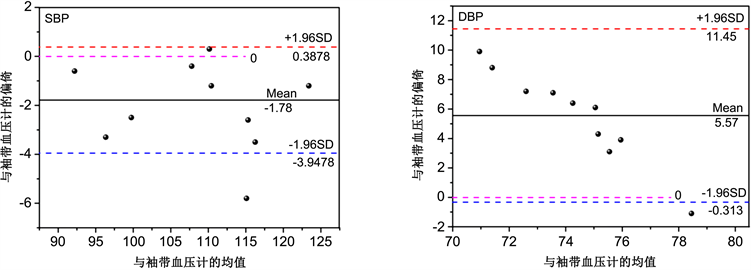

通过表1统计的结果,可以看出在一定误差范围内,本系统的测量结果可以与袖带血压计测量结果具有一定的互换性。为了更好的验证其检测结果,这里同样采用了Bland-Altman差值法对SBPC与SBPS、DBPC与DBPS进行一致性检验,实验结果分别见图6所示。

Figure 6. Bland-Altman analysis of system blood pressure and cuff blood pressure

图6. 系统血压与袖带血压的Bland-Altman分析

根据Bland-Altman分析可以看出测量的收缩压与舒张压在10个志愿者数据中,每种测量方法都只有一个点在95%一致检验之外,说明本系统的方法与袖带血压测量方法具有很好的一致性,在一定的范围内,本系统可以替代袖带血压计。

7. 总结

本文设计并实现了基于心电脉搏的无创连续血压检测系统,兼容了心电、脉搏信号监测以及基于脉搏波传导时间的血压测量方式,采用硬件终端 + 手机APP的监护模式,为用户提供了一种科学有效、经济实在的健康监测方案。通过实验检测发现脉搏传导时间与血压之间存在很好的相关性,为脉搏波传导时间血压测量法的发展提供了参考,但是结果还是存在一定的误差,需要在后期的工作中进一步的探索与研究。

基金项目

浙江省基础公益研究项目(LGG18F010012),浙江省公益技术应用研究项目(计划编号:2017C31037)。

参考文献