1. 引言

柴油机具有热效率高、动力性强和工作可靠等优点,现已成为交通运输和军用车辆的主要动力之一。但是,柴油机废气排放物中碳烟颗粒物排放偏高,而且氮氧化物(NOx)和碳烟呈现权衡关系,同时降低NOx和碳烟非常困难 [1] 。近年来,在世界范围内环境污染和能源危机的背景下,以及在节能减排政策的推动下,探索新型燃烧模式和清洁替代燃料成为车用发动机重要的研究方向。预混充量压缩着火(PCCI)燃烧模式以其高效率、低排放等特点受到广泛关注 [2] [3] 。预混压燃模式中预混气体的形成是一个关键问题。二甲醚(DME)具有较高的十六烷值(>55)和含氧量(34.8%),燃烧性能较好;分子结构中无C-C键,能够实现无烟燃烧;同时DME在常温、常压下能够与空气混合形成均质充量 [4] [5] 。本研究中,预混DME在进气道中与空气混合均匀后进入气缸,压缩行程末期利用发动机原有燃油喷射系统将柴油喷入气缸,实现了二甲醚/柴油双燃料预混充量压缩着火燃烧模式。

预混压燃发动机的燃烧过程与传统压燃式发动机不同,其中预混燃料在进入气缸之后发生HCCI燃烧,预混燃料的HCCI燃烧和直喷燃料的扩散燃烧随预混燃料量的变化可能依次进行或叠加进行 [6] [7] ,进而影响发动机的污染物排放。本文开展了二甲醚-柴油双燃料预混压燃发动机在不同DME预混率下的燃烧过程与排放特性研究。

2. 试验设备及方法

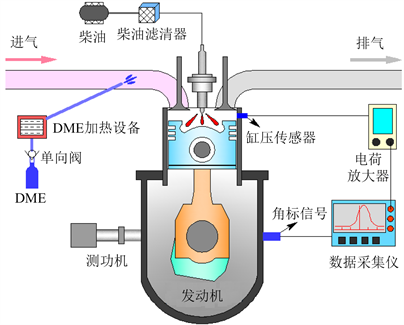

试验用发动机为直列、四冲程、自然吸气式2105柴油机,其主要技术参数如表1所示。为了实现预混充量压缩燃烧模式,本研究中增加了DME进气道预混系统。为保证DME以气态与空气充分混合,在DME进入进气道之前利用恒温装置(温度保持在50℃左右)对DME进行加热。柴油供油系统不变,试验台架布置如图1所示。

试验中,采用Kistler 7061型水冷式压电晶体传感器连接Kistler 7061B型电荷放大器进行缸内燃烧压力数据的测取;由于燃烧过程存在循环变动,每个工况采集100个循环的缸内压力数据,然后进行数据平均化及光顺处理,用于分析计算。试验用柴油为商业用0#柴油,DME为纯度为99.9%的高纯度工业DME。

Table 1. Main specifications of the experimental engine

表1. 试验发动机主要技术参数

Figure 1. Schematic diagram of the experimental set-up

图1. 发动机试验台架布置示意

试验研究工况为n = 1700 r∙min−1、33%负荷和n = 1700 r∙min−1、66%负荷,DME预混率为0%、10%、20%、30%、40%。DME预混率(Pre-mixing Ratio, PR)的定义为:消耗DME的能量与消耗DME和柴油能量之和的比值,其计算公式为:

(1)

式中,bDME和bdiesel分别为DME和柴油的消耗量(kg∙h−1),Hu,DME和Hu,diesel分别为DME和柴油的低热值(MJ∙kg−1)。

3. 试验结果及分析

3.1. 不同DME预混率下柴油机的燃烧特性分析

3.1.1. 缸内压力和温度

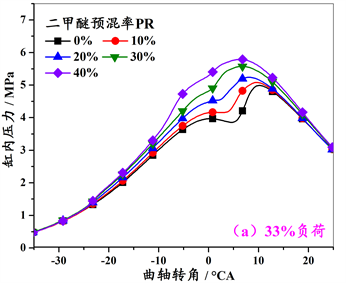

图2所示为不同DME预混率下发动机的缸内压力曲线。由图2可见,随DME预混率的增大,缸内最大爆发压力逐渐升高,压力峰值对应相位逐渐提前:在33%负荷下,缸内压力峰值由纯柴油工况下的4.99 MPa增大到PR = 40%工况下的5.79 MPa,其对应相位由上止点后10.2 ℃A前移至上止点后6.2 ℃A;在66%负荷下,缸内压力峰值由纯柴油工况下的5.59 MPa增大到PR = 40%工况下的6.78 MPa,其对应相位由上止点后11 ℃A前移至上止点后8.2 ℃A。DME具有较高的十六烷值,预混合DME在柴油燃烧之前发生HCCI燃烧,提高了缸内压力和温度,柴油滞燃期缩短,压力峰值对应相位前移。由于DME发生HCCI燃烧,使得一部分热量释放在压缩冲程,而且随DME预混率的增大这部分燃烧放热量增加,因此缸内最大爆发压力逐渐升高。

DME预混率的增大使得发生HCCI燃烧的DME可燃混合气的量增多,燃烧始点逐渐前移,压力急剧上升的始点依次提前,而该阶段放热量逐渐增多,使得压力曲线逐渐陡峭。此外,相对传统压燃式发动机,二甲醚-柴油双燃料预混压燃发动机的缸内压力曲线在最大爆发压力处的变化更平缓,高压持续时间较长,有利于发动机热效率的提高。

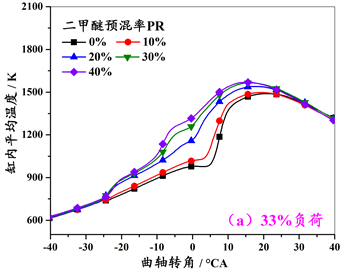

图3所示为不同DME预混率下发动机的缸内平均温度曲线。由图3可见,随DME预混率的增大,缸内温度逐渐升高,温度峰值对应相位逐渐提前:在33%负荷下,缸内温度峰值由纯柴油工况下的1490 K增大到PR = 40%工况下的1569 K,其对应相位由上止点后20.4 ℃A前移至上止点后15.2 ℃A;在66%

Figure 2. The curves of in-cylinder pressure under different DME pre-mixing ratios

图2. 不同DME预混率下的缸内压力曲线

Figure 3. The curves of in-cylinder temperature under different DME pre-mixing ratios

图3. 不同DME预混率下的缸内温度曲线

负荷下,缸内温度峰值由纯柴油工况下的1821 K增大到PR = 40%工况下的1955 K,其对应相位由上止点后23.2 ℃A前移至上止点后18 ℃A。由于DME发生HCCI燃烧,直喷柴油进入气缸以后可以迅速完成着火前准备,燃烧更充分,使得缸内温度峰值逐渐增大;而DME发生HCCI燃烧后提高了缸内压力和温度,缩短了HCCI燃烧和扩散燃烧两个阶段的间隔,因此缸内温度峰值前移。

3.1.2. 放热率

图4所示为不同DME预混率下发动机的放热率曲线。由图4可见,二甲醚/柴油双燃料预混压燃发动机的放热规律与传统压燃式发动机完全不同,呈现3阶段放热:当DME预混率较小时,HCCI燃烧阶段放热率较少,燃烧过程呈现DME低温反应、柴油预混燃烧和柴油扩散燃烧3阶段放热;随DME预混率的增大,DME与空气形成的可燃混合气浓度变大,DME高温反应阶段的放热量较多,柴油预混燃烧阶段的放热过程变得不明显,因此呈现DME低温反应、DME高温反应和柴油扩散燃烧3阶段放热。

DME预混率的增大使得DME量增多而柴油量减少,因此DME低温反应和高温反应阶段的放热率峰值逐渐增大,柴油扩散燃烧阶段的放热率峰值逐渐减小。随DME预混率的增大,DME低温反应阶段对应的相位未发生明显变化(放热率峰值保持在上止点前24 ℃A~25 ℃A),这是因为DME低温反应的着火时刻主要与缸内温度有关(低温反应开始的温度为700 K左右) [8] ,而该阶段缸内温度的升高由活塞压缩缸内工质引起,因此该阶段的着火时刻与DME预混率的关系不大。DME预混率增大使得发生低温反应的预混燃料逐渐增多,缸内压力和温度不断升高,因此DME高温反应和柴油扩散燃烧均逐渐前移。

3.2. 不同DME预混率下柴油机的排放特性分析

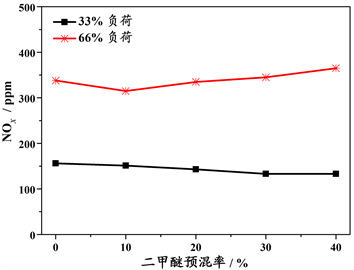

3.2.1. NOx排放

图5所示为不同DME预混率下发动机的NOx排放曲线。从图中可以看出,在33%负荷工况下,NOx排放随DME预混率的增大逐渐减小;在66%负荷工况下,NOx排放随DME预混率的增大先减小后增大。在33%负荷工况下,二甲醚-柴油双燃料预混压燃发动机的缸内平均温度均处于1600 K以下(图3(a)),此时NOx生成速率极低。DME发生HCCI燃烧以后生成的废气形成内部废气再循环,从而抑制了NOx的生成。同时,随DME预混率的增大,直喷柴油燃料量逐渐减少,柴油与空气混合更加均匀,局部富氧和高温区域减少,从而抑制了柴油扩散燃烧阶段NOx的生成。在66%负荷工况下,当DME预混率为10%时,发动机缸内温度在1800 K左右(图3(b)),此时由于二甲醚HCCI燃烧后废气的内部再循环和直喷柴油量减少,NOx排放减少。而当DME预混率进一步增大时,二甲醚HCCI燃烧放热量增多,缸内温度明

Figure 4. The curves of heat release rate under different DME pre-mixing ratios

图4. 不同DME预混率下的放热率曲线

Figure 5. NOxemission under different DME pre-mixing ratios

图5. 不同DME预混率下的NOx排放

显升高(缸内温度已经接近2000 K),此时NOx生成速率提高。因此,在高负荷、高二甲醚预混率工况下,NOx排放有增长趋势。

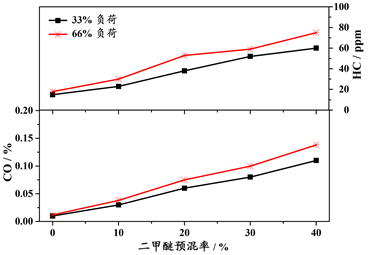

3.2.2. HC、CO排放

图6所示为不同DME预混率下发动机的HC和CO排放曲线。从图中可以看出,二甲醚-柴油双燃料预混压燃发动机的HC和CO排放的变化趋势基本相同,且都高于DI发动机。二甲醚与空气形成的可燃混合气发生HCCI燃烧不完全,导致未燃HC排放增加;同时,随着二甲醚预混率的增大,二甲醚与空气形成的均质混合气浓度增加,在燃烧室内的狭窄缝隙中存留的二甲醚增多,这部分燃料燃烧不充分,也导致HC排放增加。未完全燃烧的二甲醚增多会导致CO排放升高;另外,进气引入的DME预混气挤占了进气容积,缸内氧浓度下降,CO难以进一步被氧化成CO2,从而导致CO排放升高。

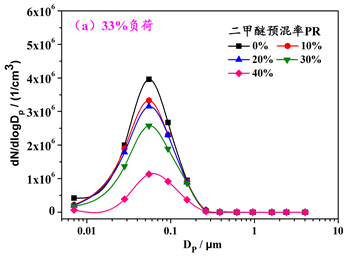

3.2.3. 颗粒物排放

图7所示为不同二甲醚预混率下,颗粒物的数量浓度粒径分布图。从图中可以看出颗粒数量浓度呈单峰分布,发动机的颗粒数量峰值主要集中在0.055 μm~0.170 μm之间,即积聚态。在转速、负荷相同的工况下,颗粒物的数量浓度随着二甲醚预混率的增大而降低:在33%负荷工况下,二甲醚预混率PR = 10%

Figure 6. HC and CO emission under different DME pre-mixing ratios

图6. 不同DME预混率下的HC、CO排放

Figure 7. Particle number concentration distribution under different DME pre-mixing ratios

图7. 不同DME预混率下的颗粒物数量浓度粒径分布图

时,积聚模态颗粒数量浓度峰值下降15.9%,PR = 20%时下降20.5%,PR = 30%时下降35.1%,PR = 40%时下降71.5%;在66%负荷工况下,二甲醚预混率PR = 10%时,积聚模态颗粒质量浓度峰值下降7.3%,PR = 20%时下降19.5%,PR = 30%时下降35.8%,PR = 40%时下降69.4%。这主要是因为:1) 二甲醚是含氧燃料,破坏了碳烟生成的缺氧条件,而且分子中没有生成碳烟的C-C键,因而二甲醚发生HCCI燃烧时碳烟排放几乎为零;2) 二甲醚发生预混燃烧提高了缸内压力和温度,加快了缸内工质的流动,促进了柴油扩散燃烧阶段的蒸发,油气混合更加均匀,局部缺氧区域减少;3) 二甲醚预混率的增大使得柴油喷入量减少,即减少了扩散燃烧阶段柴油的比重。颗粒物排放主要取决于扩散燃烧阶段柴油的量,因此,二甲醚预混率较大时颗粒数量浓度显著降低。

此外,从图7中还可以看出,二甲醚-柴油预混压燃发动机的颗粒数量浓度随负荷的增大而增加。随着负荷的增大,柴油的喷射量更多,相对而言空燃比减小,缸内氧浓度降低。此外,扩散燃烧阶段的柴油量也相对增加,导致高温缺氧环境下燃料的不完全燃烧增多,从而使得颗粒物浓度增加。

图8所示为不同二甲醚预混率下,颗粒物的质量浓度粒径分布图。从图中可以看到颗粒质量浓度呈双峰分布,颗粒质量主要集中在粒径为0.090 μm~0.380 μm的积聚态和粒径大于1 μm的粗颗粒。与图7所示颗粒数量浓度粒径分布类似,随二甲醚预混率的增大,发动机颗粒质量浓度逐渐降低,当二甲醚预混率PR = 40%时降低幅度较大。二甲醚-柴油预混压燃发动机的颗粒质量浓度也随负荷的增大而增加。

Figure 8. Particle mass concentration distribution under different DME pre-mixing ratios

图8. 不同DME预混率下的颗粒物质量浓度粒径分布图

4. 结论

1) 随二甲醚预混率的增大,二甲醚-柴油预混压燃发动机的缸内最大爆发压力和最高燃烧温度逐渐升高,压力和温度峰值对应相位逐渐前移。

2) 进气道预混二甲醚后发动机呈现3阶段放热,随二甲醚预混率的增大,DME低温反应对应的相位基本不变(24 ℃A BTDC左右),DME高温反应和柴油扩散燃烧逐渐前移。

3) 随二甲醚预混率的增大,33%负荷工况下NOx排放逐渐减小;66%负荷工况下NOx排放先减小后增大;HC和CO排放均逐渐增多。

4) 随二甲醚预混率的增大,颗粒物的数量浓度和质量浓度均逐渐下降,其中当DME预混率PR = 40%时,积聚模态颗粒数量浓度峰值下降幅度可达70%左右。

基金项目

国家自然科学基金资助项目(No. 91541118)。

NOTES

*通讯作者。