1. 引言

土地政策的功能是在一定的土地制度范围内,以权益为杠杆,引导社会投入新的技术和管理,达到高效持续利用土地的目的,使每一个历史阶段的土地利用与社会经济发展、文化变迁以及生态环境保护都相匹配。

农业是我国国民经济的基础,由此近年有关农村土地政策的研究日见升温。农村和农民问题的根本是农村土地问题,所以农村土地政策的正确选择与否,其政策力不仅仅会体现在土地本身上,还会辐射到农村社会的各个层面。由此可知,制定良好的土地政策是农村经济发展和社会稳定大格局的现实基础 [1] 。因此,本文以鄂尔多斯地区清末至今土地经营权政策演变为研究对象,并对各阶段出台的土地政策对当时的经济、社会文化以及生态环境产生的影响进行深入探讨,具有重要的社会、历史和政策性的研究意义。

2. 鄂尔多斯地区土地政策演变

伊克昭盟(今鄂尔多斯市)盟境的形成,可溯源到明朝成化年间(公元1465年)蒙古族鄂尔多斯部落徒居河套时期。清朝顺治六年(公元1649年),清朝指定的蒙古族鄂尔多斯部落7个旗的牧地范围为:西、北、东三面以黄河为界,南侧以长城为界。公元1907年(光绪三十三年),清朝在鄂尔多斯左翼中旗东部被开垦的地区增设东胜厅。

民国初年,中华民国临时大总统孙中山宣布:“清廷对待蒙古头行的种种政策继续生效。”故当时鄂尔多斯仍设7旗1厅。原清朝所设定辖区范围得以延续。

2001年4月30日,伊克昭盟经国务院批准正式改名为鄂尔多斯市,所涉辖区沿用至今。

2.1. 清末时期的土地政策

清初(1634~1857年)政府对内蒙地区实行封禁政策,不允许内地汉人出关垦殖 [2] 。后续在清王朝统治中国的两个半世纪里,封建统治阶级对外实行的闭关自守政策,使得整体社会发展进程缓慢,生产力与生产关系的矛盾日渐突出;而对内实行的中央独裁专制高压政策,使得民族矛盾与阶级矛盾日益尖锐。

直至鸦片战争后(1858~1901年),由于连续签订了大量不平等条约,赔款数额也呈递增趋势,清政府入不敷出,精疲力竭。此时清政府对蒙地的封禁政策难以维持下去,便开始局部蒙地放垦。

1902~1911年间,迫于清政府的无力与社会经济大气候,为了偿还巨额赔款便开始增加赋税和耕地面积以增加财政收入予以抵偿债务。于1902年(光绪二十八年)初,正式委派贻谷为督办垦务大臣,以主持内蒙古西部垦务,实行“蒙地开垦”政策。放垦政策的落实也标志着内蒙古地区自此步入了全面放垦的时期,这是内蒙古地区实现“新政”最为基础但也是收效最大的措施,此时的鄂尔多斯地区也不例外。

同时清朝政府通过实行“移民实边”政策将内地破产流亡的农民与手工业生产者移民至北部边疆蒙古地区进行土地开垦并定居的手段,以达到缓和内地日益激化、尖锐的阶级矛盾。在1902~1908年间“移民实边”达到高潮,内蒙古地区大面积土地被开垦,至1910年时,清廷正式宣布废除对蒙古地区的各项封禁政策,取消过去颁布的一切禁令,并且鼓励汉族农民携家眷移民蒙地开垦种植。在清政府推进放垦政策的武力高压下,伊克昭盟各旗从1903年夏开始陆续报垦,至1908年,除了“独贵龙”抗垦斗争最为激烈的乌审旗外,其他各旗报垦地亩己基本丈放完毕 [3] 。

2.2. 民国时期的土地政策

中华民国建立以后,无论是北洋政府还是国民党当局,均沿袭了清朝放垦内蒙草原的“蒙地开垦”政策,并在此基础上制定了许多奖励开垦的办法,因此伊盟的土地开垦仍在断断续续地进行。民国初年,北洋政府以“保全各蒙旗公众土地”为名,将私垦变为官垦,放垦蒙荒,掠夺荒价。

1914年2月,北洋政府内务、农商、财政等部及蒙藏事务局联合制定并出台了《禁止私放蒙荒通则》和《垦辟蒙荒奖励办法》等两项措施以大兴蒙荒。这些通则和奖励办法均大力支持蒙旗出放荒地、蒙旗报垦和鼓励农民认领耕种。因此,在北洋政府的各项政策的出台与鼓励办法的推进下,在整个民国时期,鄂尔多斯地区官垦的面积开始不断地扩大。

民国4年(公元1915年) 4月,为了更好地落实蒙荒开垦的政策,北洋政府内务部、财政部、农商部共同筹议,将督办垦务公所改为督办事处,设立了垦务总局。绥远垦务局的主要任务是以贻谷放垦后的现状为基础,对蒙旗的开垦事务进行整顿,继续报垦,鼓励农民认领耕种。

在国民党执政期间,临时政府在加强对内蒙古地区持续控制的同时,继续夺占蒙旗土地、推行移民垦殖,鄂尔多斯地区也同其他盟旗一样无法避免的在持续开垦草原来扩充耕地。

民国21年(公元1932年),绥远省主席傅作义在国民党第四次全国代表会议上提出了“请分拨赈灾公债,开发西北,移民实边”的提案,这才使“蒙地开垦”政策的推行得以缓解。

2.3. 新中国成立时期的土地政策

1951年秋季,全盟各地开始实行土地改革试点工作。当时的主要思路为“依靠贫雇农,团结中农,中立富农,彻底消灭封建剥削制度,发展农业生产”。在具体贯彻落实有关土地改革法时结合了本盟实际情况,制定了相应的实施办法。直至1952年,全盟完成了农业区的土地改革任务,实行“农民个体所有,自主经营”的土地政策,实现了耕者有其田的目标,农民的生产积极性得到了提高。1952年11月开始进行了土改复查,全盟土地改革复查工作于次年3月圆满完成。

按照中共中央1953年3月发布的《关于农业生产互助合作的决议》和1954年1月发布的《关于发展农业生产合作社的决议》精神,伊盟采取积极领导、稳步前进、自愿互利、典型示范的方法,逐步走向农业生产集体化道路,当时实行了“农民个体所有,劳动互助组”的土地政策。其包括两种组织形式,一种是农业劳动互助组,该互助组成员拥有各自的生产资料,只实行换工相助,其土地仍由各户经营,收获的产品也由自己支配;另一种是农业生产合作社,是一种以土地私有、统一经营为合作经济方式的组织 [4] 。

1958年,伊克昭盟成立了人民公社,全盟共有78个人民公社、444个生产大队和2173个生产队,并开始实行“群众集体所有,集体统一经营”政策。人民公社初建阶段,实行了全社会统一核算,分级管理的机制,在分配上实行了口粮供给制。社员的自留地转归集体经营,或由集体代耕,即春季由农户投入肥料、种子,秋后按本队粮食作物单位面积的平均产量付给农户粮食。但这些超越当时生产力发展水平的经营措施,在实践中大多数不为农民所接受。

新中国成立以后,伊盟大规模地开垦共有三次。第一次是1957年,第二次是1960年,第三次是1973年,三次大开荒,开垦草原六百多万亩,造成了一千八百万亩的牧场沙化、退化和碱化。

2.4. 改革开放以来的土地政策

自1978年底召开的十一届三中全会以来,中央开始推行“改革”,而改革最早始于农村改革,农村改革最具代表性的标志为在农村实施家庭联产承包责任制,也就是“包产到户(分田到户)” [5] 。

1981年盟委发布了《关于进一步完善健全农牧业生产责任制的通知》,推行生产责任制,直至本年冬季,以“包产到户”为主要形式的农业生产责任制在全盟普遍推展开来 [6] 。通过“家庭联产承包责任制”的改革,实行“劳动群众集体所有,家庭承包经营”的土地政策,实现了农村土地的“两权分离”,即农村土地的产权被分为土地所有权和土地经营权,农民分得了土地经营权,并可以根据自己的意愿对土地自主经营,集体经济组织控制着土地所有权。

2000年,鄂尔多斯市的准格尔旗、达拉特旗和乌审旗被率先列入国家退耕还林试点示范项目区。在认真总结试点经验的基础上,2002年,我市8个旗区开始全面启动实施退耕还林工程。经三年的努力,2003底全市已完成退耕还林64万亩,宜林荒山荒地造林131.9万亩,完成投资26316万元,退耕还林工程建设任务目前全部落实到户和山头地块 [7] 。

2002年实施的《土地承包法》允许通过家庭承包取得的土地经营权,公民可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式对土地经营权进行流转,即开始实行了农村土地流转政策 [8] 。

2008年10月中国共产党十七届三中全会通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,提出要完善土地承包经营权,依法保障农民对承包土地的占有、使用、收益等权利。加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场。

2014年开始实施的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》中提出坚持农村土地集体所有,“实现”所有权、承包权、经营权的“三权分置”。其目的就是通过落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权,推动形成“集体所有、家庭承包、多元经营”的新型农业经营机制,进一步巩固和完善农村基本经营制度,加快实现农业现代化。

3. 土地政策演变对社会经济、文化及生态的影响

3.1. 土地政策演变对经济的影响

3.1.1. 清末土地政策的影响

清末实行的“蒙地开垦”政策和“移民实边”政策对于鄂尔多斯地区经济生产的影响主要有以下两个方面,第一是由于新垦土地破坏了原有牧场的布局和畜牧业结构,减少了牧草地面积,从而减缓并阻滞了畜牧业经济的发展;第二是清政府为了充实国库,为了偿还巨额赔款便开始增加赋税和耕地面积以增加财政收入予以抵偿债务,而盲目的大面积开垦耕地使得大批农民破产并造成农田的大面积复荒,也破坏了农业经济的发展。同时收取大量的押荒银严重影响了当时农牧民的生活,其中放垦面积最多的为伊金霍洛旗,交押荒银最多的为杭锦旗(表1)。

Table 1. Statistics of the cultivated land area and the mortgage silver in Ordos in Late Qing Dynasty

表1. 清末鄂尔多斯各旗放垦面积及押荒银情况统计表

3.1.2. 民国时期土地政策的影响

民国时期为了私垦变为官垦,放垦蒙荒,而不遵循“因地制宜”的原则,仍在鄂尔多斯各旗范围内大面积的无序开垦,其中报垦最多的为达拉特旗(表2)。由于广种薄收,亩产低,质量差,但由于产量达不到要求而农耕地面积不断扩大,这样的恶性循环占用着大量的草地资源,草原上牲畜头数因其承载力问题而日趋减少,畜牧业一度进入了大萧条时期。

3.1.3. 新中国成立时期土地政策的影响

1950年至1957年间实行的土地改革和“农民个体所有,劳动互助组”政策,废除了存在数千年的封建土地所有制,建立了农牧民土地所有制,极大地解放了农村生产力,农牧民真正的拥有了自己的土地,极大的调动了农民的积极性,粮食产量也随之增加,农民收入开始逐渐提高,不仅促进了农牧业生产的发展,也迈出了我国对土地政策探索的第一步。

1958年至1978年间,农民个体所有的自留地、自留牲畜及农具都归集体所有,实行了“集体劳动、集体收成”的办法,其初衷是为了完成共产主义,但由于在实际实施过程中出现的漏洞和偏差,部分农民开始怀侥幸和不劳而获的心理,使得劳动与收获不成正比,严重挫伤了劳动人民的生产积极性,影响了粮食产量(图1)。

3.1.4. 改革开放以来土地政策的影响

1978年改革开放以来我国开始实行“家庭联产承包责任制”,使得土地所有权和土地使用权真正的分离,农牧民拥有了更有保障的长效地土地使用权,改善了我国农业生产中长期存在的管理高度集中和经营方式过于单一的不足,从此农民在集体经济中不再是单纯的劳动者,而转变为经营者,激发了农民的生产积极性,较好地发挥了劳动和土地的潜力,并使农牧业经济蓬勃发展,从而粮食产量有了显著地提高(图2)。

2002年以来的“农村土地流转”和“退耕还林”政策,将农村土地初步推向了市场,提高了农村土地的经济价值,并因“退耕还林”工程发放的补助粮及退耕地生活补助,从侧面也增加了当地农牧民的经济收入,从此农牧民收入大幅度提高(图3)。

2014年提出的“三权分置”政策,将农村土地更进一步推向了市场,使得农村土地商品化,使农民的土地权利成为完整权利,促进了农村土地权利的自由流转,激活了农村土地的资本潜能,扩大了农民的融资渠道,极大地提高了农村土地的经济价值。

Table 2. Table of reclamation area of each banner

表2. 各旗报垦面积表

Figure 1. Summary of livestock sum and grain output in Erdos City from 1949 to 1977

图1. 1949~1977年鄂尔多斯市牲口总数与粮食产量汇总图

Figure 2. Summary of grain output in Erdos City (1978~1989; 1997~2014)

图2. 鄂尔多斯市粮食产量汇总表(1978~1989; 1997~2014)

Figure 3. Summary of per-capita net income of farmers and herdsmen in Erdos City (1978~1989; 1997~2015)

图3. 鄂尔多斯市农牧民年人均纯收入汇总图(1978~1989; 1997~2015)

3.2. 土地政策演变对社会文化的影响

3.2.1. 清末土地政策的影响

鄂尔多斯地区自古以来就是众多游牧部落和游牧民族生产与生活的历史舞台,一直到清末开垦之前,鄂尔多斯地区都深受游牧文化的影响,人民大多都过着最原始逐水草而居的生活。

清末“蒙地开垦”政策与“移民实边”政策的开展与落实,使得陕西省、山西省与伊盟相邻各县汉族农民大量进入伊盟地区垦荒种地。在前后不到三年的时间里,进入伊盟的农民达9万余人,加速了蒙古族经济文化类型的转变,蒙古族人民从事的生产活动也由相对单一的游牧业转向游牧与农耕并存,出现了半农半牧区。由此大面积的农区的出现,使得当地蒙古族传统生产方式也随之发生了很大的变化,农民阶层正式形成,也产生了少数专业手工匠人和商人。随之文化传播也不再是通过家人传习、挚友相教、衙门里书吏带徒弟、喇嘛寺院举办的庙学等方式进行,而出现了私塾及教会学校。

3.2.2. 民国时期土地政策的影响

随着民国继续实行清末“蒙地开垦”政策,汉族人口的增加和农耕范围的不断扩大,使农牧交错带界线不断北移,游牧范围和草地面积逐渐减少,越来越多的蒙古人主动或被动地开始从游牧生活转向了农耕生产。直至民国二十二年(公元1933年),伊盟有蒙汉人25.32万人,其中蒙古人9.11万人,汉民15.38万人,从而实现了各民族融合,推动了民族团结进程。

3.2.3. 新中国成立时期土地政策的影响

1950~1957年之间由于实行了土地改革和“农业合作社”,猛烈冲击着几千年来的封建土地制度,从根源上消灭了封建土地制度,改变了农村旧有的生产关系。平农、雇农及中农通过土地改革所有的农民都拥有了自己的土地,过上了自己当家做主的生活,促进了大家的积极性,提高了农业产量,农牧民的生活水平也逐渐提高。从而人们保证了衣食住行的基础上,还开始认识到了知识的重要性,随即当时的在校学生人数也不断增加。但由于1958~1977年间推行的“人民公社”及其相关活动在实施过程中出现了漏洞,打击了劳动人民的积极性及努力拼搏的精神。因此,导致农牧民生活水平持续降低,极大地影响了人们受教育的积极性,在校学生人数逐渐减少(图4)。

3.2.4. 改革开放以来土地政策的影响

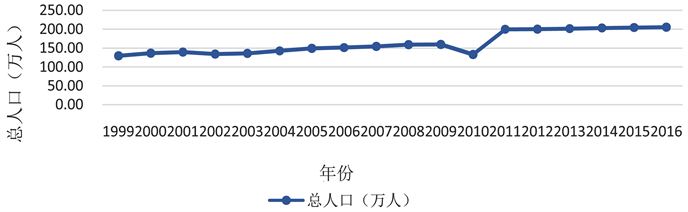

1978年全市实行了“土地公有,承包到户”的生产责任制,由此传统的游牧文化也转变为以家庭为单位的个体经营的畜牧业文化,农地也由集体经营转换为以家庭为单位的个体经营。后续“农村土地流转”、“退耕还林”和“三权分置”等政策实行,使得土地价值得到大幅度增加,提高了农牧民收入。自此不少农牧民进城生活,将农牧业文化带进了城市,使得特色的民族用品和传统食品推向了市场,对缩小城乡差距和推动文化交流有着极大的促进作用。随之有更多的外来人员到鄂尔多斯市务工生活,使

Figure 4. The statistics of the number of students in Ordos from 1950 to 1990

图4. 1950~1990年鄂尔多斯市在校学生人数统计动态图

人口逐年增加(图5),促进了多民族的团结与融合。

3.3. 土地政策演变对生态环境的影响

3.3.1. 清末土地政策的影响

自清末开始对鄂尔多斯地区实行“移民实边”和“蒙地开垦”政策以来,鄂尔多斯地区农牧民按照“只求数量,不求质量”的原则,随着农牧交错带的不断北移以及草原生态环境的退化,致使荒漠化面积不断扩大,大面积的草原被开垦。

3.3.2. 民国时期土地政策的影响

当时的农牧民因政策利益等原因,只顾于眼前的利益,没有对长远的发展进行计划,从而盲目的将许多不适于耕作的地区开垦为农田。随着开垦面积的逐渐扩大、草原面积不断减少,且草低质量也因承载力等问题呈下降趋势。这样的开垦规律造成了草地变耕地,耕地又迅速沙漠化变成沙地的现象,也产生了“农业吃了牧业,沙子吃了农业”的说法。

3.3.3. 新中国成立以来土地政策的影响

新中国建立初期通过“土地改革”、“农业合作社”和“人民公社”时期的土地政策的实施与推进和“以粮为纲”等口号的影响下,全国集中力量发展农业。伊克昭盟除了黄河沿岸外,大部分地区都不适宜大规模发展农业,所以在不遵循“因地制宜”原则的开垦中,沙地面积不断增加。如,1957年,中国科学院综合考察委员内蒙古宁夏综合考察队用该年航片作图,测得伊盟的流沙面积为2466.98万亩;1977年,中国科学院兰州沙漠研究所用该年航片制图,测得伊盟流沙面积为4149万亩。20年流沙面积扩大1682.03万亩,每年扩大84.11万亩。除此之外,建国初期伊盟牧区绝大部分燃料缺乏,居民主要依靠自然植物和畜粪作燃料,全盟每年砍伐沙蒿、沙柳等大约在5亿公斤以上,20多年来因樵采而使草原沙化和退化的面积达300多万亩 [4] 。

3.3.4. 改革开放以来土地政策的影响

1978年改革开放后实行“家庭承包责任制”以来,农牧民开始承包土地,有了长效的土地使用权。从此人们开始有计划地使用土地,不再盲目的垦殖,并有了初步的保护土地,维持生态平衡的观念。在1985年颁布的《草原法》中,将之前允许草原生产承包经营者为种植人工饲草料地少量开垦草原这项规定通过修改,使其成为一项禁止性的条款,即在任何情况下都不允许对草原进行开垦。

2002年有了“农村土地流转”政策以后人们开始意识到了土地的价值,开始更加集约节约的利用土地,有了持续长期开发与发展的观念。随后实行“退耕还林,退牧还草”政策,使农牧民不在像以前一

Figure 5. The total population change curve of Erdos City from 1999 to 2016

图5. 1999~2016年鄂尔多斯市总人口变化曲线图

样盲目的追求数量的多少来论富足而是将更多地注意力集中于其质量的发展与增加上。2006年《鄂尔多斯市禁牧休牧划区轮牧及草畜平衡暂行规定》中明确规定,全市范围内实行“禁牧休牧”政策以及草原上限制牲畜数量,以此来恢复被破坏的草原,保护草原的生态平衡,开始大面积人工造林,其中2007年人工造林面积最大(图6)。直至2012年10月底,全市集体林地确权面积为5778万亩,确权率为99.6%;发放集体林权证9.8万本、24.5万宗地,发证面积为5772万亩,发证率为99.9%。全市集体林权主体改革工作已经全面完成 [9] 。

2014年“三权分置”以来人们更加注重土地的利用方式及用途,让土地发挥其最大的效益,推进集约节约利用,促进生态环境平衡。习近平总书记指出:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”因此鄂尔多斯市开始以绿色发展为理念,坚持保护优先,坚持节约资源和保护环境为建设目标,把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,建设生态文明新时代。直至2017年,全市植被覆盖度达到75%左右,森林覆盖率达到30%左右,形成一批生态文明制度和生态文明建设走在全区前列,筑牢祖国北疆生态屏障的鄂尔多斯防线,将美丽鄂尔多斯展现在大众面前 [10] 。

4. 结论与讨论

1) 鄂尔多斯地区农村土地从清末时期开垦至今经历了各时期的不同土地政策,包括清末时期的农村土地开垦、国民时期的《禁止私放蒙荒通则》和《垦辟蒙荒奖励办法》、1950~1953年的土地改革、1953~1957年的农业合作社、1958~1978年的人民公社化、1978年以来的“劳动群众集体所有,家庭承包经营”的土地政策、2002年以来的农村土地流转政策、“退耕还林,退牧还草”政策及“三权分置”等政策。在这期间鄂尔多斯农村土地从封建土地所有制转为农民个体所有,再转为土地公有并集体经营,以及到现在以土地公有为前提的家庭承包责任制。土地利用方式从以前盲目的大面积种植粮食转变为当下集约节约利用及可持续利用的发展方式。

2) 鄂尔多斯地区各时期的土地政策对当时社会带来相应的影响。清末和民国时期对的鄂尔多斯地区的土地政策只注重了数量多寡,而忽视了因地制宜的土地开垦方式,大面积破坏了优良草场,使畜牧业受到了呆滞和影响;1950年至1957年间的土地改革和农业合作化,解放了生产力,为农业生产的发展开辟了新道路,并进一步提高了农民的积极性;1958年至1978年间人民公社化的过度公有化,严重打击了农民的积极性;1978年以来的“劳动群众集体所有,家庭承包经营”的土地政策,使之前萎靡的农业重新得以健康发展并调动了农民的积极性,推动了农业的发展;2002年以来的农村土地流转政策,建立了土地承包经营权流转市场,使土地走向市场化。

Figure 6. Statistical dynamic map of artificial afforestation area in Erdos City (1949~1985; 1997~2014)

图6. 鄂尔多斯市人工造林面积统计动态图(1949~1985; 1997~2014)

3) 由于收集的资料的不完整,本文中所撰写的鄂尔多斯地区农村土地政策的演变史以及各阶段的农村土地政策对当时社会的影响研究不全面。因此需要进一步完善。

NOTES

*通讯作者。