1. 引言

水利工程的修建对上下游水生态环境产生了严重的影响,阻断了洄游鱼类的洄游路径,导致某些鱼类种群的灭绝,而鱼道的出现,缓解了水利工程对水生物的影响。鱼道是供鱼类顺利通过大坝的生态补偿工程,世界上常见的鱼道主要有以下3种:旦尼尔式鱼道、池堰式鱼道、竖缝式鱼道 [1] 。其中现目前应用最广泛的是竖缝式鱼道 [2] ,但国内对鱼道的修建往往是借鉴国外的经验,国内鱼类不能很好的适应鱼道内的水流流态,特别是竖缝处的流速过大接近鱼类的游泳极限速度,导致过鱼效果并不太理想 [3] 。以往针对这一问题进行了相关研究,比如毛熹提出具有3级跌坎结构的新型鱼道 [4] ;胡涛等人通过模型试验研究了多折回通道型鱼道的水力特性 [5] ;董志勇研究提出了同侧竖缝式鱼道的不足和改进措施 [6] ;加拿大的Rajaratnam等人对竖缝式鱼道形式进行了模型试验,研究了无量纲流量与鱼道池室中水深之间的关系 [7] ;法国的Larinier研究了竖缝式鱼道的消能效果,认为各级水池内的单位体积消能率宜小于200 w/m3 [8] 。

2. 试验设备和试验方案

2.1. 试验设备

本试验采用的设备为便捷式流速仪,它采用了特殊的超微功耗设计方案,全数字信号处理技术,使得仪表测量更加稳定可靠,测量精度高,可广泛用于水文、水利、农灌、给排水等需要经常移动测量而且现场又无电源的场合。

2.2. 试验方案

竖缝式鱼道内部流场受加墩影响的模型试验设计两种方案,两种方案只是墩结构的位置发生了变化,其余变量均保持一致。采用控制变量法,使结果更具说服力,并将两种方案的测量数据,与在未加墩的原始模型中测得的数据进行对比,得到最佳墩结构的位置。

本文以某水电站鱼道为原型,将模型实验和理论分析相结合,采用重力相似准则 [9] 以1:6的比尺建立鱼道模型,分别依据加墩前和两种改进方案的鱼池中主流路径和回流路径的走向,布设测点。并用小威龙依次对各测点进行测量。最终将所得的数据进行分析整理,对比两个方案和原始鱼道模型流速的变化,得出结论。

3. 原始鱼道模型试验

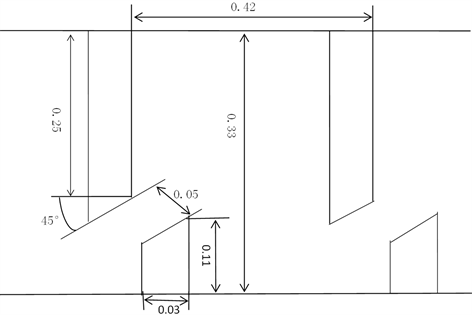

实验以某水电站为原型,其具体的尺寸及形状如图1(a)所示(单位:m),用1:6的比例进行缩放,则模型的尺寸示意图如图1(b)所示(单位:m)。本试验取中间四个水池为研究对象。

图2是原始鱼道的模型第三级水池的流速试图。

图2中各测点的分布如下:测点(1)至(9)布置在主流上,测点(10)到(15),测点(16)到(18)分别布置在两个旋涡上。

表1为图2中各测点位置的流速(单位:m/s)。由于篇幅原因,只列出第三级水池的实验数据,另外本文所有数据已通过相似原理 [9] 把模型中的所有实测资料还原成原型。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 1. (a) The diagram of the fishway; (b)The diagram of the model

图1. (a)鱼道尺寸示意图;(b)鱼道模型尺寸示意图

Figure 2. The velocity map of the original model

图2. 原始鱼道流速图

表1. 图2中测点位置的流速

水流通过竖缝口,根据水流的连续性方程:Q = V·A,速度增大,然后断面扩大,流速减少,由于壁的阻挡作用,主流两侧形成大小不一的旋涡,随后主流流入下一级水流,以同样的形式进行运动。

4. 优化设计方案

由试验分析可知,原始鱼道的消能主要是通过竖缝处的束窄作用,形成较大的旋涡,达到消能的目的,但消能设施的数量较少,消能效果并不太明显,导致鱼道中的流速过大,从图2来看,原始鱼道中产生的旋涡范围较大,使得水流流态比较紊乱。本文通过在竖缝处附近增加墩结构,使消能更充分。墩结构的不同位置对流速的影响也有较大的不同,所以针对墩结构的位置设计两种不同的方案,分别将主流路径最高点处(方案一)和墩结构放置在竖缝口处(方案二),测量主流流速的变化。

4.1. 方案一模型试验

方案一将墩结构布置在主流路径最高点处。

图3为方案一鱼道模型第三级水池的流速图。

图3中各测点的分布图如下,测点(1)至(13)布置在主流1上,测点(14)至(20)布置在主流2上,测点(21)至(24),测点(25)至(28)、测点(29)至(32)分别布置在三个旋涡上。

表2给出了图3中各测点位置的流速(流速单位为m/s)。

4.2. 方案二模型实验

方案二将墩结构布置在竖缝口处。

图4为方案二鱼道模型第三级水池的流速图。

图4中各测点的分布如下:测点(1)至(12)布置在主流1上,测点(13)至(18)布置在主流2上,测点(19)至(20),测点(21)至(25)分别布置在两个旋涡上。

表3给出了图4中各测点位置的流速(流速单位为m/s)。

5. 实验结果分析

水流通过竖缝处后,由于墩结构的阻挡作用,在墩前再次壅高,随后分为两股主流,发生跌水。主流1路径较长,主要沿着边壁流动,流速较小,在下一个竖缝处与主流2汇集,一起流入下一级水池,

表2. 图3中各测点位置的流速

表3. 图4中各测点位置的流速

水流就这样发生重复性的周期运动。

从表1、表2和表3对比可得,原始鱼道主流的平均速度为0.52 m/s;方案一(墩结构布置在主流路径最高点,其主流1和主流2测点的平均流速分别为0.33 m/s、0.33 m/s,与原始鱼道相比,其平均流速分别降低了36.54%、36.54%;方案二(墩结构布置在竖缝口处),其主流1和主流2测点的平均流速分别为0.27 m/s、0.32 m/s,与原始鱼道相比,其平均流速分别降低了48.08%、38.46%。

水流刚进入竖缝处时,断面缩小,流速增加;通过竖缝处后,断面突然增大,根据水流连续性方程,流量不变,流速相应减小。在原始模型的基础上添加墩结构,使得水流在通过竖缝口后与墩结构发生碰撞,达到二次消能的效果,使得竖缝流速降低。就流速而言,优化后的鱼道更有利于鱼类洄游。

另外,由表1、表2和表3可知,原始鱼道的主流最大流速为0.77 m/s,最小流速为0.31 m/s,两者相差0.46 m/s;方案一(墩结构布置在主流路径的最高点),其主流1的最大流速为0.54 m/s,最小流速为0.19 m/s,两者相差0.35 m/s,主流2的最大流速为0.61 m/s,最小流速为0.17 m/s,两者相差0.44 m/s;方案二(墩结构布置在竖缝口处),其主流1最大流速为0.50 m/s,最小流速0.09 m/s,两者相差0.41 m/s,主流2的最大流速为0.51 m/s,最小流速为0.15 m/s,两者相差0.36 m/s。对比可得,优化方案中的水流流态变化较平缓。墩结构的增加,将原来的一条主流分流,变成两条主流,使得能量分散,另外鱼池内主流路径变长,流态也更平缓。

而且,优化鱼道中旋涡的范围较小,水流流态比较平缓。另外比较方案一和方案二,由图3和图4可知,方案二(墩结构布置在竖缝口处),其主流1沿着边壁流动,形成的旋涡非常小可忽略不计,主流2沿着边壁向上游回流,形成第一个旋涡,其主流1和主流2包围的区域在墩结构后形成第二个旋涡。但方案一(墩结构布置在主流路径的最高点)中,主流1会沿着边壁向上流回流,形成旋涡,相比方案二(墩结构布置在竖缝口处)增加了旋涡的范围,使得水流流态相对来说紊乱一些。因此方案二(墩结构布置在竖缝口处)更适宜鱼类洄游。

6. 结论

本文通过研究竖缝式鱼道内部流场受加墩的影响,可以得到以下几点结论:

1) 优化鱼道相比原始鱼道,利用墩的挡水作用,达到二次消能的目的,其主流上的平均流速降低了35%以上,使得消能效果更加充分。

2) 相比方案一(墩结构布置在主流路径的最高点),在竖缝口处布置墩结构(方案二),其旋涡范围较小,水流流态更加平缓,更有利于鱼类洄游。

3) 方案二(在竖缝口处布置墩结构)主流1上流速变化幅度(0.41 m/s)和主流2上流速变化幅度(0.36 m/s)都比原始鱼道的主流流速的变化幅度(0.46 m/s)小,可见,优化方案的水流比原始鱼道更加平缓。

综上所述,就鱼道流速的影响而言,将墩结构布置在竖缝口处的鱼道,其消能效果更好。通过以上简单分析,在竖缝处优化鱼道比原始鱼道的流速小,确实更适宜鱼类洄游,但是本实验并没有进行过鱼实验,对鱼类洄游的真实情况并没有具体反映出来,今后也将继续研究,进一步完善实验。

基金项目

四川省教育厅自然科学项目(035Z1994);大学生创新训练计划四川省级重点项目(04054693,04070066)。