1. 引言

絮凝是将溶液中不需要的成分通过絮状凝集方式去除的过程,在此过程中用到的助剂称为絮凝剂。目前广泛应用于水处理中的絮凝剂主要有无机高分子絮凝剂和有机高分子絮凝剂。无机絮凝剂一般用量较大且可能对环境产生二次污染,而有机高分子絮凝剂的残留物不易被微生物降解,且其单体也有负面效应 [1] 。因此,开发高效、安全、无二次污染的新型絮凝剂具有特别重要的意义。微生物絮凝剂(Microbial Flocculant, MBF)是由微生物产生并分泌到胞外的代谢产物,可使水体中的悬浮颗粒、胶体粒子及菌体细胞发生凝聚、沉淀,其主要成分为多糖、纤维素、蛋白质、糖蛋白和DNA等物质 [2] 。不同的微生物絮凝剂成分含量不同,如李娜等从活性污泥中分离出的交替单胞菌属(Alteromonas),其絮凝剂多糖含量为31.38%,蛋白质含量为16.52% [3] ;张帆等对蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus)和膜璞毕赤酵母菌(Pichia membrani ciens)混合后利用制酒废水作为替代培养基产生的复合型微生物,絮凝剂多糖含量可高达63.40%,而总蛋白质质量分数仅为0.87% [4] 。总之,微生物絮凝剂具有安全、无毒、高效、廉价、易于生物降解等特点,在水处理、食品加工、酿造工业、生物制药、化工等行业有广泛的应用前景,今后由它取代传统的絮凝剂是一个必然的趋势。

造纸厂废液对环境有很大危害,筛选出能够降解造纸废水的微生物絮凝剂产生菌将对环境污染治理起到很大的作用。本文从造纸厂沉淀池污泥中筛选到一株活性很高的微生物絮凝剂产生菌,并对其进行了生理生化试验、16SrDNA基因序列分析以及絮凝活性研究,为进一步的应用研究打下了理论基础。

2. 材料与方法

2.1. 材料

2.1.1. 菌种来源

造纸厂沉淀池污泥。

2.1.2. 试剂及培养基

絮凝培养基(液体):葡萄糖20 g,KH2PO4 2 g,K2HPO4 5 g,(NH4)2SO4 0.2 g,尿素 0.5 g,酵母膏 0.5 g,NaCl 0.1 g。去离子水定容至1000 mL,调节pH至7.0,120℃灭菌20 min。

固体培养基:液体培养基的基础上加入琼脂20 g。

5 g/L高岭土悬浊液:高岭土5 g,去离子水1 L。

1% CaCl2溶液:无水氯化钙1.0 g,去离子水100 mL,用100 mL容量瓶定容。

2.2. 菌种的分离

将活性污泥10倍梯度稀释,分别稀释10−1、10−2、10−3、10−4和10−5倍。将稀释后的菌液涂布至絮凝固体培养基平皿上,每个稀释倍数涂布3个平板,将平板置于恒温培养箱中,在30℃条件下培养120 h。用牙签挑取湿润、长势良好的单菌落,并连同牙签一起丢入装有絮凝培养基试管中,然后将试管置于30℃,140 rpm的恒温摇床中培养48 h [5] 。

2.3. 菌种的筛选

将上述培养得到的菌液加入含有5 g/L高岭土和1% CaCl2悬浊液的絮凝培养基中,空白对照组用等量灭菌后的絮凝培养基替代,同时空白组也加入1% CaCl2溶液。将实验组和对照组试管中的混合液摇匀,静置12 min左右,粗略观察试管的浑浊度,如果试管中的悬浊液出现肉眼可见的沉降或澄清时,则可判定为絮凝产生菌 [5] 。

2.4. 絮凝活性的测定

将产絮菌接种至絮凝培养基中,培养48 h后再进行絮凝实验,同时计算絮凝率。计算公式如下 [6] :

絮凝率(%) = (A0 − A)/A0 × 100%。

式中:A0——对照组上清液550 nm处的吸光度;

A——实验组上清液550 nm处的吸光度。

2.5. 菌株的鉴定

将絮凝效果优良的菌株以平板划线的方式接种到絮凝固体培养基上,将平板置于30℃恒温培养箱中培养2 d,培养结束后对其进行形态鉴定及革兰氏染色鉴定,参照《图解微生物实验指南》所示的操作步骤进行实验 [7] 。

2.6. 絮凝菌株DNA的提取及PCR

DNA的提取参照《分子克隆实验指南》(第四版)方法 [8] ,并对其16SrDNA进行PCR扩增,PCR反应体系按照表1进行添加,反应条件为:94℃变性5 min;55℃退火1 min;72℃延伸1.5 min,30个循环;72℃延伸10 min;4℃维持。PCR结束后进行琼脂糖凝胶电泳,并进行回收,送往派森诺公司进行16SrDNA检测。

2.7. 菌株生长曲线的测定

在本次实验中,菌株的生长曲线用酶标仪测试其OD600值,三种碳源被用来测试,分别是葡萄糖(glucose)、碱性木质素(lignin)和H酸(H acid)。以H酸和碱性木质素为碳源时,每隔12小时测一次,绘制其生长曲线。以葡萄糖为碳源时,每隔6小时测一次,绘制其生长曲线。

2.8. 菌株絮凝率的测定

向比色管中加入配置好的5 g/L的高岭土悬浊液10 mL,同时加入2 mL 1%的CaCl2溶液,之后再加入1 mL菌液,空白对照以2 mL无菌的培养基来代替菌液。将比色管塞紧后尽量保持一个频率上下翻转1分钟,待三者充分混匀后静置10~15 min。有絮凝现象时则会在开始的5~10 min内,比色管底部产生明显的沉降 [6] 。15 min左右,取实验组和空白对照的上清液进行吸光度测试,测试方法与计算方法参考本文1.4中的筛选步骤进行。

2.9. 絮凝剂的结构分析

将冷冻保藏的絮凝菌株,接种于牛肉膏蛋白胨培养基,对其进行恒温摇床培养,30℃,140 rpm,培养48 h。随后将菌液取出,置于冷冻离心机中进行离心处理,收集上清液,置于冰箱上层4℃的环境下冷却24 h。

冷却结束后,将冰乙醇与上清液按照2:1的比例进行混合,再将混合液置于冰箱上层4℃的环境下冷却24 h。冷却结束后,倒掉大部分上清液,利用真空抽滤装置进行抽提。弃滤液,收集沉淀 [9] 。这些沉淀物即为菌株所产生的絮凝剂,并对其用红外光谱进行分析。

3. 实验结果与讨论

3.1. 微生物产生菌的筛选

在本次实验中,分离筛选出5株具有较好絮凝效果的菌株。再经过复筛及传代培养,测定絮凝率,得到1株稳定性和絮凝活性都较高的菌株,其编号为A2。

结果显示,菌株A2在葡萄糖、木质素及H酸三种不同的碳源条件下均可产生良好的絮凝效果。故本实验取A2菌株进行研究。菌株A2的絮凝效果如图1所示。

Figure 1. The bioflocculation of A2 strain and blank control (far left)

图1. A2菌株的絮凝现象与空白对照(最左)

3.2. 微生物絮凝产生菌的鉴定

3.2.1. 形态学鉴定

观察菌株在絮凝培养基平板上形成的菌落,发现菌落的形态是淡黄色突起、不透明且无褶皱。

3.2.2. 光学显微镜下观察

将菌株在絮凝培养基上长成的菌落做成简单涂片,置于显微镜下观察其形态,发现菌株的形态为球状且具有一定的活动性,在显微镜中能明显观察到微生物细胞推动液体中胶体颗粒做无序运动。

3.2.3. 革兰氏染色鉴定

革兰氏染色实验结果显示,该菌株为革兰氏阳性菌(蓝紫色)。如图2所示。

3.2.4. DNA的鉴定

根据派森诺公司的16SrDNA的检测结果,以及理化性质分析,这株被分离出来的絮凝降解菌株为Alcaligenes faecalis subsp. phenolicus。

Figure 2. The Gram Staining result of the strain

图2. 菌株的革兰氏染色结果

3.3. 菌株生长曲线的测定

由图3可见,菌株A2利用葡萄糖作为碳源时,不仅在培养最开始的12 h内迅速进入对数生长期,同时在培养36 h后菌液进入平稳期。相对于碱性木质素,H酸更容易被菌株分解。无论是在碱性木质素还是在H酸中,菌株的生长量在24~36 h内都有一个短暂的上升。在H酸中,培养约60 h后,菌株的生长进入对数期,而在碱性木质素中,菌株在培养60 h后,生长量虽有小幅度提升,但最终的生长量仍不如H酸培养基。

3.4. 菌株絮凝率的测定

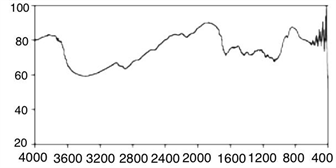

由图4可知,对于菌株A2来说,产生絮凝剂的最佳碳源为葡萄糖,在最开始的12 h内,菌株在葡萄糖中的产絮能力并不强,但是在培养了24 h后,菌株的絮凝能力逐渐增强,培养至72 h时,菌株的絮凝率可达77%。无论是在以碱性木质素还是在以H酸为碳源的培养基中,菌株A2在开始的24 h内都有着较好的絮凝效果,但随着培养时间的增加,其絮凝效果不断减弱。其原因可能是,菌株在这些不宜生长的碳源中,菌株所产生的生存必须的物质仅仅只够维持其初级代谢,不足以让其产生次级代谢,故产生的微生物絮凝剂较少。此外,在H酸培养基培养至第72 h时,絮凝效果略有升高。

Figure 4. The flocculanting activity of the strain

图4. 菌株的絮凝活性

3.5. 絮凝剂的结构分析

利用红外光谱对纯化的絮凝剂进行结构分析。由图5可知,絮凝剂在3449 cm−1和576 cm−1之间有数个清晰的吸收峰。3415 cm−1处的拉伸带产生的可能原因是碳水化合物分子中羟基的振动引起的。2887 cm−1处的拉伸带表明该絮凝剂中存在着脂肪族C-H拉伸。该图同时显示,在1663 cm−1处存在着不对称的拉伸特征峰,在1339 cm−1附近有较宽的吸收带,这说明絮凝剂中含有羧基和酰氨基,这两种基团很有可能是金属阳离子的结合位点,使得加入金属无机盐离子后,絮凝效果有所增强。处于1167 cm−1处的吸收峰,由于C=O键和CN单键的拉伸振动,说明絮凝剂中含有尿素。与此同时,在约500 cm−1处的吸收峰表面絮凝剂中含有糖衍生物。

综上所述,絮凝剂中含有羟基(OH)、氨基(NH2)和酰氨基(O = C-NH)等基团,且这些基团在絮凝过程中发挥着重要的作用。

Figure 5. Infrared spectrum of bioflocculant

图5. 絮凝剂的傅里叶红外光谱分析

4. 讨论

从造纸厂活性污泥中分离筛选出来的数株菌株能够产生微生物絮凝剂,其中菌株A2絮凝效果较好。经形态学鉴定及16SrDNA比对,可确定该菌株为Alcaligenes faecalis subsp. phenolicus。该菌能够有效地降解葡萄糖、碱性木质素和H酸,对后两者的降解率在24 h之内分别达到50%和60%。造纸的主要原材料是木质素,多余木质素如果未经处理直接排放,则会对环境造成严重的污染;H酸是一种能够直接生产染料的物质,但是在染料生产的过程中,残留下来的H酸单钠盐及其衍生物会对环境水体造成极大的污染。搜索文献发现,对能够降解木质素和H酸的微生物降解菌报道较少,且降解率也较低,如赵文萱等筛选出的枝顶孢属真菌(Xenoacremonium sp.),对木质素的降解率为44.53% [10] ;周瑶等报道对印染废水的降解主要利用无机–有机复合絮凝剂 [11] 。而本研究筛选出的菌株A2对木质素和H酸都有较好的降解效果,这对于造纸行业及印染行业的污水治理无疑提供了一个新的方法。但是对于该菌的絮凝机制、絮凝成分的分析及絮凝条件的优化,还需继续进行研究。

基金项目

2022年度湖北省教育厅科学研究项目(B2022185)。

NOTES

*通讯作者。